“真的拿到香港身份后,我却开始失眠。”这是过去半年里,我在后台收到最多的私信之一。很多人以为一纸签证就能解决教育、税务、事业的所有痛点,结果落地才发现,理想与现实的落差比维港的夜景还大。下面用问答+场景拆解的方式,把“后悔”拆成可量化、可对比、可补救的模块,供正在犹豫或已经踩坑的朋友参考。

自问:收入多少才扛得住?

答:家庭月入低于6万港币,基本存不下钱;若孩子读国际学校,8万也只是“温饱线”。

自问:简历如何重写才能被看见?

答:把“管理多少人”改成“帮公司节省多少合规成本”,用本地财务术语量化成果。

直资小学看似免学费,但家长协会“自愿捐款”一年5万起跳;若从幼稚园开始读国际学校,15年累计至少800万港币。

公立医院排队半年,私立医院阑尾炎手术12万;很多新移民舍不得退掉内地医保,结果两边交钱,两边都没用到。

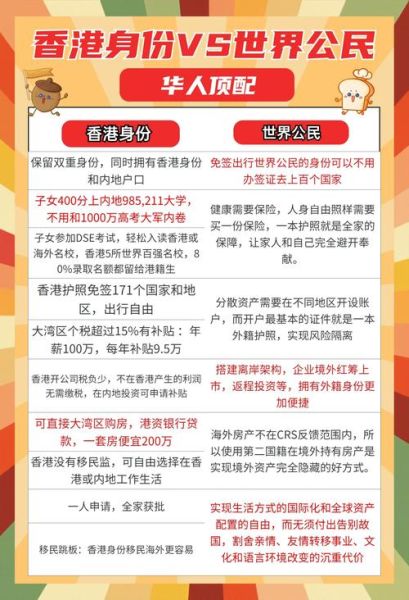

香港薪俸税低,但没有抵扣项;内地房产出租仍需在内地交税,两地收入合并申报时可能触达45%边际税率。

把每月真实支出匿名共享到Google表格,发现原来不是自己一个人月光,焦虑值瞬间减半。

每做一个重大选择,先问自己:如果失败,最坏结果能否承受?例如先租房三年,再决定是否买房,给自己留一条“后悔通道”。

---Q:拿到永居后卖掉香港房产,会失去身份吗?

A:不会。永居与房产脱钩,但连续36个月不在港,入境处有权质疑“通常居住”。

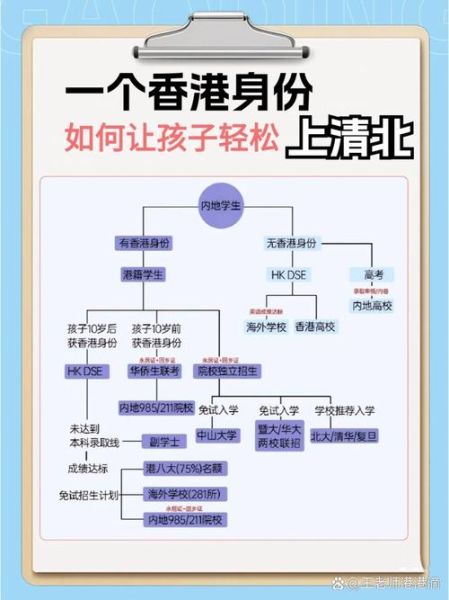

Q:孩子成绩中等,香港高考DSE还是内地高考更划算?

A:若英文底子一般,DSE英文科合格率仅50%,反而内地高考+华侨生联考更容易上985。

Q:优才续签被拒的概率有多大?

A:过去两年平均拒签率18%,主因是“在港时间不足+收入过低”,提前半年补齐税单和雇佣合同可大幅降低风险。

与其情绪化吐槽,不如把后悔拆成可量化的指标:每月现金流、孩子英文分级阅读进度、行业人脉数量。当数字开始变好,情绪自然跟着好转。香港身份不是保险箱,也不是枷锁,它只是一张船票,能否抵达想去的彼岸,取决于你手里有没有更新的航海图。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~