“我究竟适不适合移民?”——这是许多人在深夜刷完移民论坛后最常冒出的念头。与其被广告里的碧海蓝天冲昏头脑,不如先冷静拆解“适合”二字。下面用五个层层递进的问题,帮你把抽象的冲动变成可量化的答案。

移民的之一道分水岭,不是签证官,而是心理落差。

自问:如果未来两年里,90%的熟人关系网瞬间蒸发,我是否依然能睡得着?

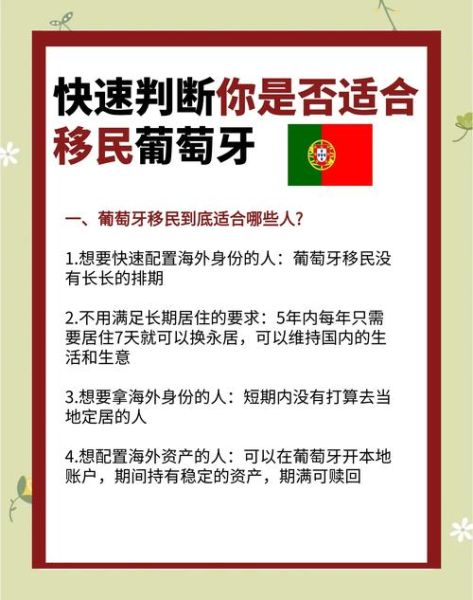

不同阶段,移民的“性价比”截然不同。

一人吃饱全家不饿,语言关、学历认证关、再读书关,都可以“all in”。

夫妻可以同步找工作,孩子尚未入学,教育衔接的阵痛最小。

孩子语言吸收快,但中文根基可能断层;父母职业空窗期拉长,经济压力陡增。

医疗、养老、情感孤独,每一项都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

把账算细,比看任何成功案例都管用。

自问:如果这笔钱全部亏掉,我是否还能维持原有生活水平?

用两个场景自测:

探险型人格把未知当养分,安全型人格把未知当损耗。后者需要至少提前半年建立当地朋友或同乡互助群,否则孤独感会指数级放大。

把诉求拆成三层,逐层追问“为什么”。

继续问:是想要更少的作业,还是更公平的升学通道?不同答案对应的国家完全不同。

继续问:是担心添加剂,还是担心监管不透明?前者移民就能解决,后者可能需要更深层的制度信任。

继续问:是讨厌加班文化,还是讨厌无法说“不”的权力结构?如果是后者,移民后可能发现“隐性内卷”换了语言继续存在。

当答案落到“我无法改变的结构性问题”时,移民才可能是终极方案;如果只是“阶段性疲惫”,一次gap year或许更划算。

即使上述五个问题都拿到高分,仍有细节可能让你措手不及。

| 画像 | 共同特征 | 五年后状态 |

|---|---|---|

| IT远程工作者 | 收入不依赖本地雇主,英语C1以上 | 在葡萄牙或希腊买海景房,工作三小时冲浪五小时 |

| 蓝领技术工 | 持有电工/水管工执照,动手能力强 | 年收入反超国内白领,周末接私活排队到三个月后 |

| 提前退休的70后 | 被动收入覆盖日常开销,孩子已成年 | 在清迈或槟城享受低成本医疗,每年回国探亲两次 |

闭上眼想象那个场景:吹蜡烛的人是谁?背景音乐是哪种语言?窗外是雪还是棕榈树?当画面越具体,答案越清晰。移民不是奔向天堂,也不是逃离地狱,它只是把人生的选择题换了一套考卷。适合的人,会在新考卷上写出更漂亮的答案;不适合的人,连答题卡都可能填错。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~