新加坡移民到底难不难?官方门槛与民间感受差异有多大?

官方给出的更低要求看似不高:年满21周岁、持有有效工作准证、在新加坡居住满两年即可递交PR申请。但民间普遍反映“排队三五年仍无音讯”。差距源于**ICA(移民与关卡局)实行综合计分制**,学历、行业、薪资、家庭纽带、社会融入度都在暗中被量化。换句话说,**满足更低门槛≠获批**。

---

新加坡PR申请流程分几步?每步该准备哪些材料?

- 在线填表:登录ICA官网e-PR系统,填写Form 4A,系统会自动生成材料清单。

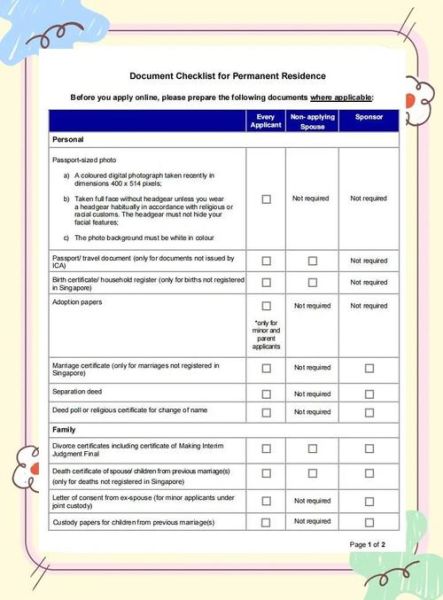

- 上传附件:护照、工作准证、近3年税单、雇主推荐信、学历证书、结婚证/出生证(如适用)。

- 缴费:100新币不可退。

- 录指纹:收到“IPA原则批准信”后预约,带原件核对。

- 完成手续:再付20新币,领取蓝卡。

**注意**:所有非英文文件须由公证翻译员翻译并加盖印章,否则系统直接退回。

---

哪些职业更容易获批?新加坡到底缺什么样的人?

官方从未公布职业清单,但从近五年获批案例可归纳出三大方向:

- 金融科技:区块链工程师、量化分析师、合规科技顾问

- 绿色经济:碳排放审计师、可再生能源项目经理

- 医疗与老龄科技:老年病学医生、远程医疗设备研发

**同一岗位,跨国公司背景比中小企业更受青睐**,因为ICA认为前者更可能长期留新。

---

薪资到底要多高才“安全”?有没有一条及格线?

民间流传“月薪6000新币是生死线”,但真实数据更复杂。根据2023年获批样本:

- 30岁以下单身:中位数月薪5800新币

- 30-35岁已婚:家庭年收入180000新币

- 35岁以上:需达到同龄前20%分位

如果薪资未达标,可用

“稀缺技能加分”弥补,例如持有CFA三级或AWS高级架构师认证。

---

如何证明“社会融入”?ICA最看重哪些细节?

ICA不会明说,但内部评估表泄露了五个维度:

- 居住稳定性:同一地址连续租住或购房超过三年

- 社区贡献:担任居民委员会志愿职务、参与SG Cares活动

- 子女教育:孩子就读本地公立学校而非国际学校

- 国民服役:男性申请人如曾自愿服NS,获批率提升近一倍

- 推荐信:议员或基层领袖的推荐信权重高于雇主信

**小技巧**:在“Additional Information”栏用200字讲述一次帮助邻居解决电梯故障的经历,比罗列奖项更打动人。

---

被拒后多久能再申请?二次申请要改什么?

官方答复是“无冷却期”,但实操建议

间隔12-18个月,期间必须出现**实质性变化**:

- 升职或跳槽到更紧缺行业

- 购置组屋或私宅(显示扎根意愿)

- 完成国家级技能提升课程(如SkillsFuture系列)

二次申请时,**用cover letter逐条回应上次被拒的可能原因**,例如“上次薪资不足,现已提升40%并附上新税单”。

---

家属一起申请还是先主后副?哪种策略成功率更高?

若配偶学历、薪资均弱于主申请人,**建议主申请人先单独递交**,获批后再为配偶申请长期探访准证(LTVP),两年后转PR。反之,若配偶从事紧缺行业且薪资高,**同时申请可共享家庭纽带加分**。孩子未满21岁必须作为附属申请人,超过21岁则需独立走学生或工作渠道。

---

拿到PR后多久能入籍?入籍比PR难多少?

PR满两年后即可申请公民,但**实际等待中位数为3.5年**。入籍额外考核:

- 通过新加坡常识测试(SC Journey)

- 提供过去12个月CPF缴纳记录

- 放弃原国籍宣誓书(中国籍申请人需特别注意)

**数据**:2023年PR转公民成功率约62%,显著高于首次PR申请的28%。

---

常见误区:这些“捷径”其实会拖慢审批

- 假结婚:ICA会调取双方过去五年出入境记录,一旦发现“分居式婚姻”,永久拉黑。

- 突击捐款:一次性捐大额给慈善机构反而被质疑动机,持续小额月捐更可信。

- 买学历:中国教育部学信网已与ICA联网,假文凭即刻识别。

---

时间线实例:一位32岁IT产品经理的完整PR之路

- 2020年7月:持EP入境,月薪7000新币

- 2021年3月:购买二手组屋,地址至今未变

- 2022年5月:升职为Senior PM,月薪涨至9500新币

- 2022年9月:递交PR申请,附议员推荐信

- 2023年4月:获批,全程8个月

关键点:**他在“社区贡献”栏填写了连续两年每周教乐龄人士使用智能手机的经历**,并附上居民委员会证明信。

暂时没有评论,来抢沙发吧~