为什么有人移民后立刻后悔?

很多人把“出国”当成解决一切问题的万能钥匙,落地后才发现:**语言关、文化关、职业关**像三道闸门,一关比一关难。最典型的心理落差是:在国内年薪三十万、朋友环绕,到了国外却要从零开始端盘子、送快递,甚至投出两百份简历石沉大海。

经济成本:看得见的账单与看不见的机会

- 直接花费:技术移民平均花费人民币15万—40万;投资移民动辄百万美元起跳。

- 隐性支出:搬家、公证、学历认证、重新考驾照、保险差额,每一项都在吞噬现金流。

- 机会成本:为了凑移民分数而放弃晋升、创业或深造,几年后发现国内同行已把事业做大。

自问:我能否接受“花光积蓄却只换来一张居留卡”?

自答:如果现金流紧张,**移民可能让家庭财务直接跌入负资产区间**。

职场降级:从高管到蓝领只需一张机票

海外学历认证复杂、本地经验为零、人脉 *** 断裂,导致大量新移民被迫“降维就业”。

- 语言壁垒:雅思7分不等于职场英语7分,会议俚语、法律文件、客户幽默都能瞬间让人“社死”。

- 执照壁垒:医生、律师、建筑师等国内高薪职业,在国外需重新考试,周期三到七年不等。

- 年龄歧视:35岁在国内算黄金期,在部分国家已被贴上“高龄求职者”标签。

真实案例:一位国内互联网大厂技术总监移民加拿大后,因执照问题只能在仓库做叉车工,**心理落差导致中度抑郁**。

文化孤独:朋友圈一夜清零

很多人低估了“文化时差”带来的孤独感。

- 节日真空:春节、中秋变成普通工作日,鞭炮声被寂静取代。

- 幽默失灵:国内段子无人共鸣,国外梗又接不住,社交场合只能尴尬陪笑。

- 代际撕裂:孩子迅速融入本地文化,父母却困在中文圈,家庭内部出现“文化断层”。

自问:我能忍受连续三个月没有一场深度中文对话吗?

自答:如果答案是否定的,**孤独会像慢性病一样侵蚀幸福感**。

教育误区:名校光环背后的隐形代价

不少家长冲着“免费公立教育”移民,却发现:

- 学区房:好校区房价比周边高30%—50%,所谓免费教育其实早已预收在房价里。

- 隐形支出:乐器、体育、夏令营、大学申请顾问,每年追加支出2万—5万美元。

- 身份焦虑:孩子成绩一旦下滑,家长立刻陷入“移民失败”的自我否定。

更残酷的是,**本地生录取率≠华人录取率**,名校对亚裔的分数线往往高出其他族裔一截。

养老困局:医疗福利的甜蜜陷阱

广告常说“免费医疗”,却没人告诉你:

- 排队周期:MRI检查排期三个月起步,急症也只能在急诊室等六小时。

- 药物限制:国内常见的抗生素、降压药在国外需全价购买,每月药费翻倍。

- 护理缺口:养老院费用每月4000—8000美元,且对非公民设有资产审查。

一位老移民的感慨:“年轻时为福利移民,年老时发现**福利根本轮不到新移民**。”

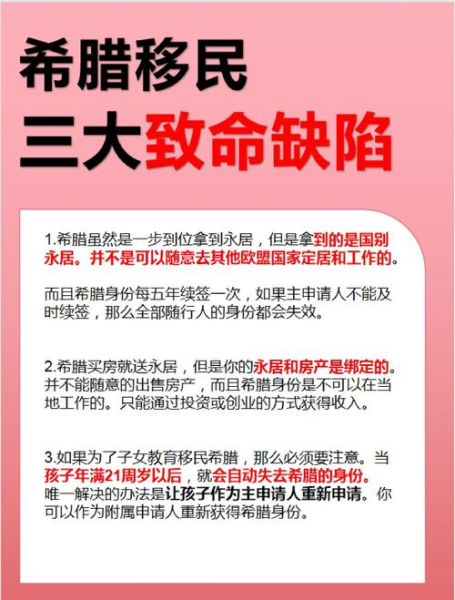

身份悬而未决:永居≠归属感

拿到枫叶卡、绿卡只是开始,后续还有移民监、入籍考试、政治审查层层关卡。

- 移民监:五年内住满三年,一旦回国创业或照顾父母,永居身份就可能作废。

- 税务绑定:美国全球征税,哪怕回国工作也要向IRS申报,**税务合规成本每年高达数千美元**。

- 政治风险:政策突变时,永居者可能成为“合法但不欢迎”的群体。

自问:我愿意把未来十年的居住自由锁死在一张卡片上吗?

自答:如果事业和家庭重心仍在母国,**移民身份反而变成枷锁**。

家庭系统震荡:离婚率与青少年抑郁同步飙升

数据显示,技术移民家庭前五年离婚率比国内同期高40%。原因包括:

- 角色反转:原本收入高的一方失去职场优势,家庭经济支柱易位。

- 育儿分歧:一方主张“快乐教育”,另一方坚持“中式鸡娃”,矛盾激化。

- 父母赡养:无法长期陪伴国内老人,愧疚感转化为夫妻互相指责。

青少年抑郁比例同样高企,**语言障碍+文化冲突+身份认同缺失**成为三重压力源。

如何降低后悔概率?先问自己三个问题

- 经济缓冲够吗?至少准备两年生活费,再谈理想。

- 职业技能可迁移吗?如果答案是否定,先在国内完成转型。

- 家庭共识牢固吗?任何一方“牺牲式移民”,都会埋下定时炸弹。

把最坏的情况预演一遍,再决定是否递交申请,**这才是对自己和家人真正的负责**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~