初到美国,文化冲击有多大?

飞机降落洛杉矶国际机场那一刻,我以为自己已经做好了万全准备。然而,**“文化冲击”**远比想象来得猛烈:

- 语言差异:即使托福110分,之一次听懂加油站小哥的“regular or plus”仍花了五秒。

- 社交节奏:同事下班直接说“see you tomorrow”,没有中国式寒暄,一度让我怀疑被孤立。

- 规则意识:超市排队时,前面的人忘拿会员卡,宁可重新排队也不让后面的人先结账。

如何快速建立社交圈?

自问:难道只能和华人抱团?

自答:**主动打破舒适区**才是解法。

- 利用兴趣小组:Meetup上加入徒步群,第三次活动就收到美国人邀请周末露营。

- 职场“午餐策略”:每天带不同国家零食分享,两周内和三个同事约成固定午餐搭子。

- 社区志愿活动:教会组织的food bank分拣食物,既练英语又收获本地朋友。

美国医疗系统真的“看病难”吗?

亲历急诊账单$3800后,我总结出**三条生存法则**:

- 保险术语先搞懂:Premium、Deductible、Copay傻傻分不清?保险公司官网有中文手册。

- 预约套路深:专科医生常排队3个月,但每天早上8点刷新预约系统能捡漏取消的名额。

- Urgent Care替代急诊:发烧39℃去急诊等4小时,改去Urgent Care 30分钟看完只花$150。

孩子教育如何不焦虑?

自问:要不要拼命买学区房?

自答:**看清美国教育的底层逻辑**更重要。

| 中国家长误区 |

美国家长操作 |

| 追求满分 |

8年级学生专注机器人比赛,数学考80分也被MIT夏校录取 |

| 挤破头进私立 |

公立高中AP课程+社区大学双学分,省$20万学费 |

| 包办课外活动 |

让孩子自己联系非营利组织做义工,培养networking能力 |

职场晋升的隐藏规则

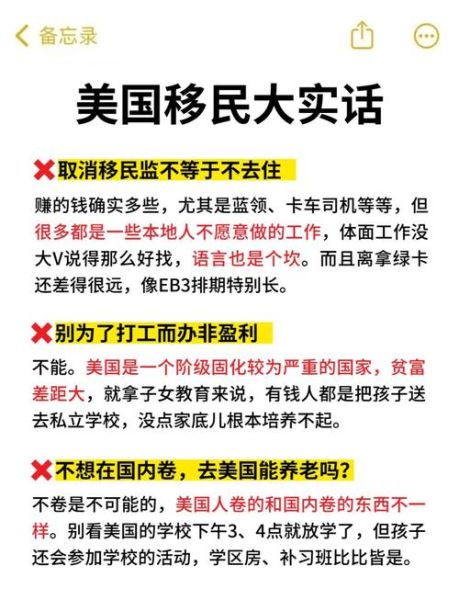

**“努力工作就会升职”**在美国是更大谎言。观察三位印度裔总监的晋升路径后,我发现:

- Visibility比能力重要:每周五发邮件给组里总结项目进展,让老板“看见”你的贡献。

- 跨部门项目刷存在感:主动申请帮市场部做数据分析,半年后岗位调整时优先被考虑。

- 学会“美式邀功”:季度review时用“I led...”开头,而不是“We did...”。

税务如何合法省钱?

之一年漏报$5000海外利息收入,收到IRS警告信后,我研究出**合法省税三件套**:

- 401(k)更大化:年薪$100k的话,每年$22,500投入401(k)立即省税$6,750。

- HSA账户:高免赔额医疗保险搭配HSA,看牙医的$800直接免税。

- 房屋折旧:出租自住房的一部分,每年折旧抵掉$5000租金收入。

绿卡排期焦虑怎么破?

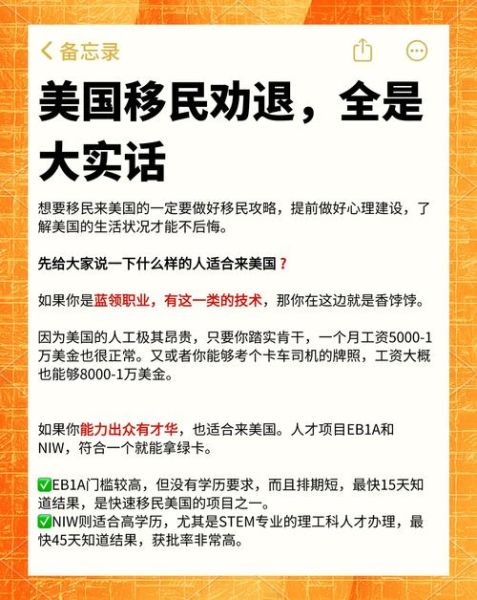

EB-2排期倒退三年时,我差点抑郁。后来通过**“多线程操作”**破局:

- 同时申请EB-1A:用期刊审稿+专利组合,10个月获批。

- 配偶转战EB-3:虽然排期长,但先拿EAD卡工作,解决身份断层。

- O-1签证过渡:利用O-1的无限延期特性,合法滞留等排期。

十年后再看移民决定

有人问:“如果重来一次,还会移民吗?”

深夜在阳台看着远处101公路的车流,我会说:**“这不是非黑即白的选择题。”**

得到的是——孩子不用在雾霾天停体育课,父母探亲时赞叹“医院居然有免费轮椅”,以及那个曾经胆怯的自己,现在能独自和IRS交涉退税。

失去的是——父亲病重时赶不回去的最后一个春节,还有老家巷口那碗永远吃不到的牛肉粉。

移民就像一场**没有回程票的修行**,所有答案都写在继续向前的路上。

暂时没有评论,来抢沙发吧~