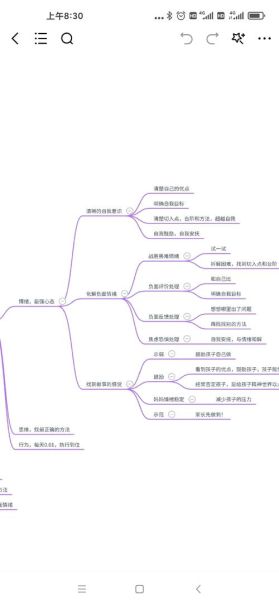

信息爆炸、社交过载、职场内卷,让许多人陷入“情绪耗竭”。内心保护不是逃避,而是主动建立心理护城河。当外界 *** 不断冲击自我时,缺乏防护机制的人容易焦虑、失眠,甚至抑郁。因此,学会“如何保护内心”已成为当代人的必修课。

心理学把心理防御分为三层:

这三层像俄罗斯套娃,层层嵌套,缺一层都会让伤害长驱直入。

问自己:今天哪件事让我心跳明显加速?把答案写在便签上,贴在电脑边。当类似场景再次出现,立刻启动“止损”——离开现场、深呼吸三次、喝一口温水。情绪止损点=提前设定的心理熔断机制。

安全屋可以是:

关键是:这个地方或时段,任何人、任何消息都不能入侵。

当微信弹出尖锐语音时,先数到五再点开。这5秒让大脑从“应激”切换到“理性”。延迟反应=给情绪一个缓冲区,避免说出后悔的话。

把“我很糟糕”翻译成“我现在对自己的表现不满意”;把“他故意针对我”翻译成“他的需求和我产生了冲突”。翻译的过程就是拆解情绪炸弹。

想象自己手机顶部的电量图标,每参加一次聚会掉20%。当电量低于30%,主动拒绝邀约。社交电量表=可视化自己的心理剩余容量。

工作45分钟后,做一套30秒的“眼球操”:闭眼→顺时针转3圈→逆时针转3圈→睁眼望向远处。这个仪式告诉大脑:我正在重启,不是逃跑。

把能给你能量的人分成三类:

遇到不同情绪时,按清单精准求助,避免“病急乱投医”。

长期对自己说“我没事”,会让情绪在体内发酵成“内伤”。真正的保护是允许情绪流动,而非堵住出口。

填得满满当当的日程表,看似充实,其实是把内心噪音调到更大。留白不是浪费,是给心灵透气。

不断向他人索取安慰,会让关系变成“情绪输血”。健康的关系是互相充电,而非单向耗电。

躺下后,从脚趾到头顶逐块扫描身体,默念:“此刻我的脚趾/小腿/腹部……是什么感觉?”扫描身体=把飘散的注意力拉回当下,阻断反刍思维。

把最担心的场景写成剧本,例如:“如果项目失败,老板当众批评我……”写完后问自己:这个剧本发生的概率是多少?我能承受的最坏结果是什么?把模糊恐惧具象化,它就开始缩小。

当出现以下情况,请立刻联系心理咨询师:

求助不是脆弱,而是更高级的自我保护。

每完成一个25分钟番茄钟,在便签上画一个表情符号:😊代表专注,😞代表分心。一周统计一次,找出分心的高频时段,调整学习计划。数据化情绪=把心理问题变成可优化的流程。

进地铁前,把工牌摘下来放进包里;到家门口,先换鞋再开灯。这两个动作像开关,提醒自己:工作模式已关闭,生活模式启动。

和家人约定,每天固定30分钟由他人带娃,自己去阳台晒太阳、听播客。母亲的内心保护=全家人的责任。

问:内心保护会不会让人变得冷漠?

答:恰恰相反,保护内心是为了留出空间去共情他人。一个电量耗尽的人,连自己都顾不上,更谈不上温暖别人。

问:这些 *** 多久见效?

答:像刷牙一样,内心保护是每日微习惯。有人三天感觉情绪稳定,有人需要三个月。关键是:把“保护”变成像喝水一样的本能。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~