很多人把“战场牺牲”与“阵亡”混为一谈,其实二者在语境和情感色彩上并不相同。“战场牺牲”更强调主动性与价值感,暗示士兵为了更高目标而献出生命;“阵亡”则偏向客观陈述。简言之,牺牲=阵亡+精神升华。

在和平年代重提这个话题,不是为了渲染悲情,而是为了回答三个现实疑问:

志愿军战士为了不暴露目标,在雪地里保持射击姿势直至冻亡。他们的牺牲直接扭转了东线战局,美军陆战一师被迫撤退。

这一举动并非孤例,却成为象征。身体堵住的是枪眼,打开的是胜利通道。

“决以死拼,以报国家”。电报发出三小时后,王铭章与全师大部分官兵殉国。他们的牺牲让日军“三个月亡华”成为笑柄。

在没有重炮的年代,士兵抱着 *** 包冲向地堡。平均每前进一米就倒下两人,最终打通滇缅公路。

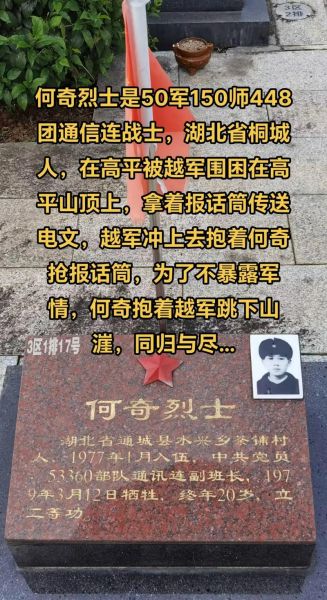

面对数倍之敌,营长陈红军等人以石块、钢管死守。他们的牺牲让边境线没有后退一厘米。

不会。牺牲精神并非只存在于战场,抗疫、救火、抗震同样需要“逆行”。讨论战争牺牲,其实是在为日常英雄主义寻找历史坐标。

把“仪式”转化为“任务”:

- 学生:完成一篇英烈传记读后感;

- 企业:每年资助一名烈属子女上大学;

- 媒体:少喊口号,多做细节报道,让读者看到“牺牲者也曾是爱吃辣的少年”。

依据《英雄烈士保护法》举报,平台必须在24小时内处理。法律是更低的纪念,更高的纪念是让调侃者意识到:他们今天能“玩梗”,是因为有人当年没机会开玩笑。

1. 在导航软件点亮“英烈地图”:搜索“烈士陵园”,路过时主动绕行进献一朵白菊。

2. 把“牺牲”写进年度阅读计划:挑一本《朝鲜战争:未曾讲述的故事》或《松山战役笔记》,写三百字短评发在社交平台。

3. 给孩子讲一场“睡前战争史”:用五分钟讲完上甘岭一个苹果的故事,让“牺牲”不再是抽象词汇。

有人问:铭记牺牲会不会激发仇恨?恰恰相反,真正的纪念是让活着的人更敬畏和平。当你知道一条边境线是用多少条生命丈量出来的,你就不会轻易说出“打一仗”这样的轻佻话。

战场牺牲的意义,不在于重复悲情,而在于把最沉重的历史变成最轻盈的日常自律:不闯红灯、不 *** 暴力、不浪费粮食——这些微小克制,就是对英烈更大的告慰。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~