为什么需要精准的睡觉外貌词语?

写小说、做插画脚本、拍短视频,只要涉及“睡觉”场景,**外貌词语**就是画面感的灵魂。选词不准,读者脑补不出人物是“蜷缩如猫”还是“摊成大字”;用词太滥,又容易落入“沉睡”“安详”这类空洞套路。下面把常见却常被忽略的睡觉外貌词语拆成四大维度,并示范如何组合成生动描写。

一、面部神态:从眉到唇的微妙变化

- **眉心轻蹙**:暗示梦境里有未解的焦虑,比“皱眉”更轻更短。

- **睫羽微颤**:比“睫毛抖动”多了诗意,适合描写浅眠。

- **唇角松弛下垂**:与“嘴角带笑”形成反差,突出疲惫。

- **鼻翼翕张**:用在呼吸急促的片段,比“喘气”细腻。

自问:怎样避免“睡颜平静”这类万能却苍白的词?

自答:抓住**局部细节**——比如“左眉比右眉略高,像没关紧的百叶窗”,画面立刻立体。

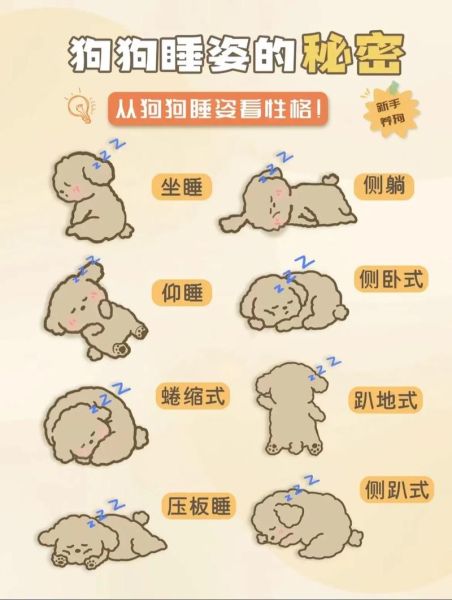

二、肢体姿态:睡姿即性格

1. 仰卧类

- **四肢摊开呈“大”字**:常见于安全感爆棚或极度疲惫的人。

- **双手交叠腹上**:带一点仪式感,适合描写自律角色。

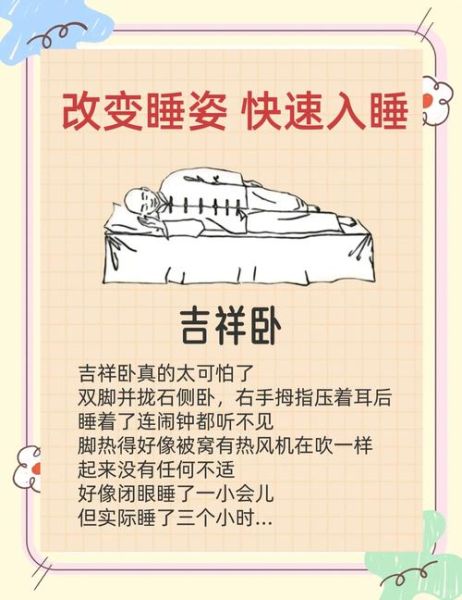

2. 侧卧类

- **膝盖蜷至胸前**:防御型睡姿,暗示内向或童年缺安全感。

- **一腿伸直一腿弯曲**:动态感强,像奔跑被按了暂停键。

3. 俯卧类

- **脸埋枕头只露半张**:制造神秘,也方便后续“憋醒”剧情。

- **双臂环枕**:常见于长期肩颈劳损的上班族。

三、发丝与衣物:最容易被忽视的氛围道具

- **碎发黏在额角**:夏天或发烧场景必备,比“出汗”更直观。

- **长发蜿蜒如墨**:适合古风,注意“蜿蜒”比“铺散”更有流动感。

- **睡衣领口歪斜露锁骨**:慵懒而不色情,分寸感关键。

- **被角卡在腰际**:暗示翻身频繁,为后续噩梦惊醒埋伏笔。

四、环境互动:让睡觉外貌“活”起来

脱离环境的描写容易悬浮。试试把**人物外貌**与**光影、声音、温度**绑定:

- **月光在眼睑投下淡青阴影**:突出“失眠刚入睡”的脆弱。

- **空调风掀起刘海又落下**:动态细节比静态形容词更抓人。

- **闹钟红光扫过微张的唇**:一秒营造深夜孤独感。

五、高阶技巧:如何组合词语制造镜头感

自问:为什么别人写“他睡着了”像电影分镜,我写却像监控截图?

自答:关键在于**动词+比喻+反差**三层叠加。

示范:

他侧卧,**脊背弯成一张拉满的弓**,**左手无意识地揪住床单褶皱**,**呼吸声轻得像猫踩过落叶**。月光从窗帘缝隙溜进来,**在他睫毛上碎成银粉**,与下巴新冒的青色胡茬形成**冷冽与粗粝的碰撞**。

拆解:

- 动词:弯、揪、碎——让画面动起来。

- 比喻:弓、猫、银粉——把抽象感觉具象化。

- 反差:月光冷 vs 胡茬粗——增加层次。

六、避坑指南:三个常见误区

- 误区:堆砌辞藻

错误示范:“他安静地沉睡,面容如同天使般纯洁无瑕,仿佛整个世界都为他屏息。”

修正:删掉“天使”“世界屏息”,改为“他呼吸轻缓,鼻尖一点油光在台灯下闪了下”。

- 误区:忽略人物性格

暴躁角色不可能“睡姿乖巧如婴孩”,除非剧情需要刻意反差。

- 误区:滥用拟声词

“呼噜呼噜”太卡通,换成“鼾声像钝锯来回拉扯木头”,既写实又带情绪。

七、实战练习:一分钟写一段

给出一个场景:凌晨三点,程序员刚改完bug入睡。

试试用本文词语写30字:

他瘫在椅背,**头后仰如断电木偶**,**眼镜滑到鼻尖**,**屏幕蓝光在嘴角投下一道幽紫的裂缝**。

八、延伸思考:不同文化中的睡觉外貌差异

日式“川字眉”形容睡不踏实,欧美常用“mouth slightly open”暗示睡死,中文则更含蓄。了解这些差异,写跨文化角色时才不会穿帮。

掌握这些睡觉外貌词语后,下次再写“他睡着了”,读者看到的将不是一行字,而是一帧会呼吸的画面。

暂时没有评论,来抢沙发吧~