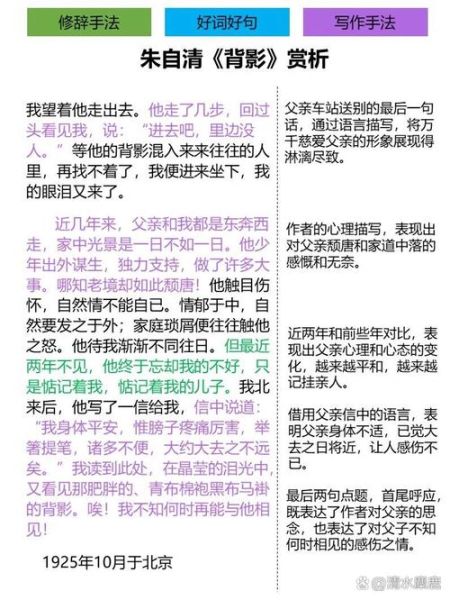

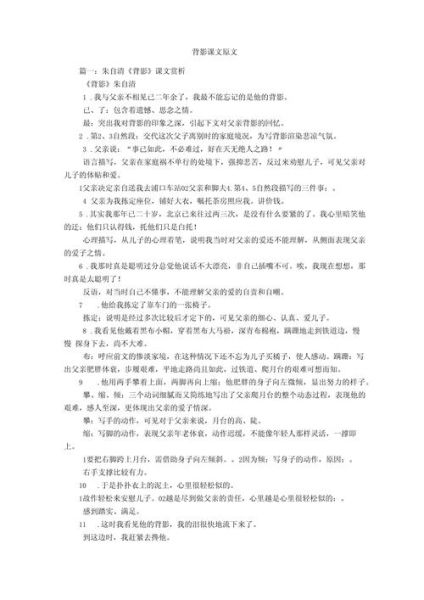

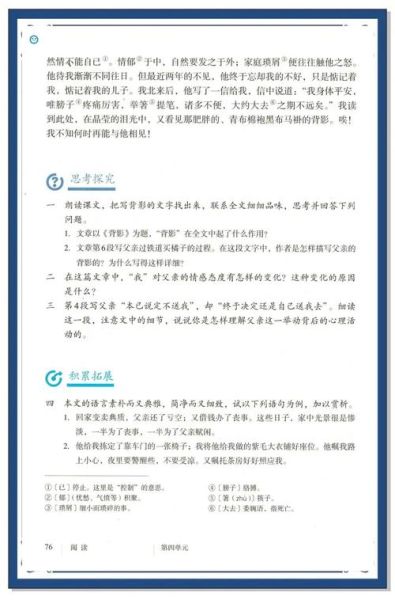

它不靠宏大叙事,只用一个**蹒跚爬月台**的剪影,就把中国式父爱的含蓄与厚重写到了极致。读者在“背影”里看到的不仅是朱自清的父亲,更是自己记忆里那个不善言辞却默默扛下生活重担的身影。

文章前半段写“我与父亲不相见已二年余”,看似冷淡;后半段却用**三次流泪**完成情感逆转:

有人说是“离别时的甜蜜”,有人说是“生活的酸涩”。更贴近文本的解读是:**橘子是父亲能给出的全部**。月台小贩的橘子便宜、易碎,却需翻越铁轨才能买到,恰如父爱——笨拙却竭尽全力。

把“月台”换成“高铁站”“机场安检口”,保留“逆行穿越人流”的动作,**时空变了,情感内核不变**。

学朱自清只盯“背影”,可写母亲缝补时**顶针上的凹痕**,或爷爷修车时**沾满机油的老花镜**,以小见大。

先写成年后重读父亲旧信,再闪回当年“背影”,用**双重时间线**制造物是人非的冲击力。

当微信语音取代书信,高铁取代绿皮车,我们表达爱的方式看似更便捷,却也更轻飘。朱自清提醒我们:**最动人的从来不是语言,而是笨拙的坚持**。就像父亲“穿过铁道,要爬上那边月台,须跳下去又爬上去”——爱需要耗费力气的证据。

Q:文中父亲为何坚持亲自送站?

A:1917年的朱家家道中落,父亲在徐州失业,**送站是他在失控生活中唯一能抓住的“父亲角色”**。

Q:为什么朱自清直到八年才写这篇文章?

A:1925年父亲来信提及大限,触发“子欲养而亲不待”的恐惧,**文字成为迟到的拥抱**。

也许是一张模糊的月台背影照,配文:“**儿子在车上,我放心了。**”没有点赞,没有评论,就像那袋橘子——**沉默却沉甸甸地占据记忆的C位**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~