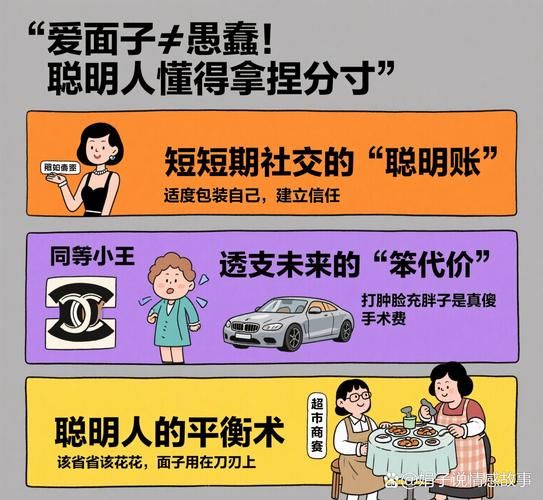

面子在中国人的社交语境里,是一种看不见却摸得着的“通行证”。它既关乎尊严,也关乎资源。下面用自问自答的方式,拆解“面子”的底层逻辑,并给出可落地的提升策略。

面子到底是什么?

面子不是虚荣,而是社会身份被他人认可的程度。它由三部分构成:

- 身份符号:学历、职位、座驾、品牌logo,一眼就能被识别的标签。

- 他人评价:同事、亲戚、朋友圈的点赞与议论,决定你“有没有面”。

- 自我感受:在公共场合是否被尊重,是否拥有话语权。

为什么有人“死要面子活受罪”?

因为面子与资源交换直接挂钩。举例:

- 在县城,开奔驰回村,媒婆自动上门;开五菱宏光,连相亲都排不上号。

- 职场里,总监的头衔让你一句话顶普通员工十句,这就是面子带来的话语权溢价。

如何低成本提升面子?

1. 打造“高认知”身份符号

不必买奢侈品,用专业背书即可:

- 在社交媒体持续输出垂直领域干货,三个月就能被贴上“专家”标签。

- 参加行业峰会并争取圆桌发言,照片+title发朋友圈,比晒包更有说服力。

2. 借力“第三方评价”

他人一句话,胜过自夸十句:

- 请行业KOL在微博或LinkedIn为你写推荐语,截图保存,关键时刻转发。

- 组织小型线下沙龙,邀请本地有头有脸的人物,合影后发布“感谢XX到场支持”。

3. 设计“社交货币”故事

好故事让人主动传播:

- 把一次普通的出差写成“临危受命搞定千万订单”,细节越具体越可信。

- 用“反差”制造记忆点:北大毕业去卖煎饼,话题性瞬间拉满。

面子崩塌后如何翻盘?

三步止损:

- 切割:之一时间与负面事件划清界限,例如“个人行为不代表公司立场”。

- 补偿:用超预期行动挽回,如客户投诉后亲自上门道歉并附赠一年VIP服务。

- 重塑:三个月内密集输出正面案例,用新记忆覆盖旧印象。

长期维系的三个暗规则

- 不越级炫耀:在月薪五千的圈子晒爱马仕,只会招来嫉恨而非尊重。

- 留余地:永远让别人也有面子,比如饭局上主动把话题抛给沉默的客人。

- 定期“充值”:每半年升级一次身份符号,从“专栏作者”到“畅销书作家”,保持新鲜感。

关键问答

问:没钱没背景怎么快速有面子?

答:绑定一个高价值场景。例如成为某高端俱乐部的志愿者,合影里自然出现各界大佬,身份认同感瞬间提升。

问:线上如何展示面子不显得刻意?

答:用“不经意泄露”法则。发一张办公桌照片,电脑旁露出与名人的合影,比直接晒奖杯更高级。

问:面子和里子哪个更重要?

答:里子是生存基础,面子是放大器。先确保里子不亏,再用面子撬动更大资源,顺序不能反。

暂时没有评论,来抢沙发吧~