逃避躲闪是一种常见的心理防御机制,表现为在面对压力、冲突或责任时,个体下意识地回避、拖延或转移注意力。它看似能短暂缓解焦虑,却容易让问题滚雪球般扩大。本文将从行为表现、心理根源、危害、应对策略四个维度拆解这一话题,并穿插自问自答,帮助你真正读懂并破解“逃避躲闪”。

一、逃避躲闪的典型行为画像

问:哪些日常细节暴露了我在逃避?

答:以下场景若频繁出现,你就该警惕:

- 任务拖延:deadline前疯狂刷手机,用“明天效率更高”自我麻醉。

- 话题转移:伴侣一提“房贷”,你立刻说“先吃饭”。

- 社交消失:微信消息已读不回,朋友圈三天可见。

- 过度准备:写方案前先整理桌面、泡咖啡、查资料,两小时过去文档空白。

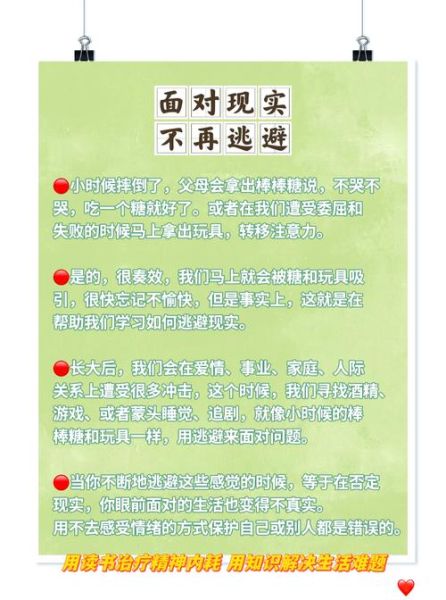

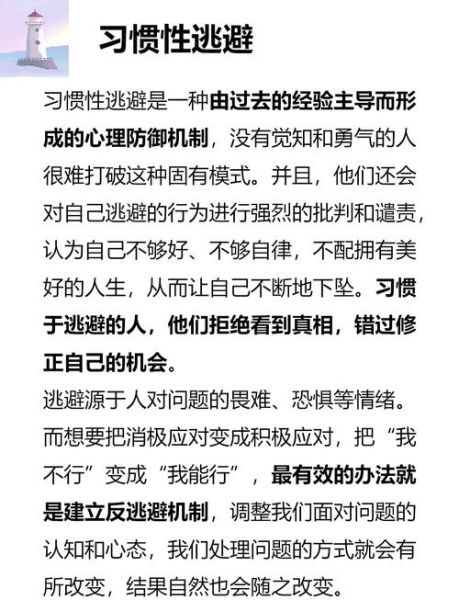

二、为什么大脑偏爱“逃”而非“战”?

问:明知道逃避有害,为何控制不了?

答:根源藏在三重机制里:

- 杏仁核劫持:当任务被大脑误判为威胁,杏仁核会触发“战逃反应”,理性前额叶暂时下线。

- 负面预期放大:童年因犯错被严厉斥责的经历,可能形成“失败=灾难”的条件反射。

- 多巴胺陷阱:刷短视频带来的即时奖励,比解决难题的延迟满足更容易上瘾。

三、长期逃避的隐形代价

问:不处理会怎样?

答:代价远超想象:

- 自我效能感崩塌:连续放弃目标会固化“我不行”的标签,形成恶性循环。

- 人际关系裂痕:同事因你拖延背锅,信任账户持续透支。

- 躯体化症状:长期压抑可能转化为失眠、胃痛等身体警报。

四、5步拆解“逃避循环”

1. 用“5分钟启动法”骗过大脑

告诉自己“只干5分钟”,降低心理门槛。往往一旦开始,惯性会推动你完成80%。

2. 把模糊焦虑翻译成具体数字

例:将“写报告好难”改写为“需要收集3篇文献、整理2组数据、写1500字分析”,**具体化能削弱恐惧**。

3. 设计“公开承诺”陷阱

在朋友圈宣布“本周三前提交方案”,利用社会监督倒逼行动。研究显示,**公开承诺者完成率提升65%**。

4. 建立“逃避成本”账户

每逃避一次,往存钱罐投50元作为“后悔基金”,月底用于奖励按时完成任务的朋友。**让逃避产生即时痛感**。

5. 重构失败叙事

把“如果搞砸就完了”改为“即使搞砸,我能学到3个教训”。**认知行为疗法证实,这种句式转换可降低47%的回避倾向**。

五、进阶工具:写给高敏感人群的“防逃手册”

问:高敏感者(HSP)更容易逃避,如何定制策略?

答:

- 环境降噪:使用降噪耳机或“番茄ToDo”的严格模式,减少外界干扰引发的逃避。

- 情绪日记:每天记录触发逃避的事件和身体反应,两周后会发现80%的恐惧源于重复模式。

- 微习惯仪式:比如写报告前固定喝一杯肉桂茶,**通过条件反射建立安全感锚点**。

六、当逃避已成惯性:何时需要专业干预?

如果出现以下信号,建议寻求心理咨询:

- 逃避行为持续6个月以上,影响工作/学业

- 伴随惊恐发作或抑郁症状

- 出现物质依赖(如酗酒助眠)

最后想告诉你:逃避不是懦弱,而是大脑在保护你。真正的成长,始于把“我必须完美”翻译成“我可以先完成再优化”。今天,选一件你拖延已久的小事,用5分钟启动法试试看——**你会发现,恐惧的尽头不是深渊,而是一扇虚掩的门**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~