提起华罗庚,人们首先想到的是**“勤奋、坚韧、爱国”**。这三个词并非口号,而是贯穿他一生的行动坐标。

华罗庚的自学秘诀是**“三遍读书法”**:

他曾说:“读一本名著,先把它读厚,再把它读薄。”

没有老师答疑,他就把问题写在纸条上贴在床头,每天解决一条。现存于清华档案馆的《问题集》中,密密麻麻的批注显示:平均每个问题被反复思考17次。

不同于普通摘抄,华罗庚的错题本分为三栏:

例如,他在解析数论中曾因忽略“无穷小阶的比较”而推错结论,事后专门用红笔标注:“警惕隐含条件”。

自问:没有培训班、没有网课的年代,华罗庚凭什么逆袭?

自答:他建立了“最小可行学习系统”——一本教材+一支笔+一堆草稿纸,把有限资源用到极致。今天的学生不缺资源,缺的是“深度使用资源”的能力。

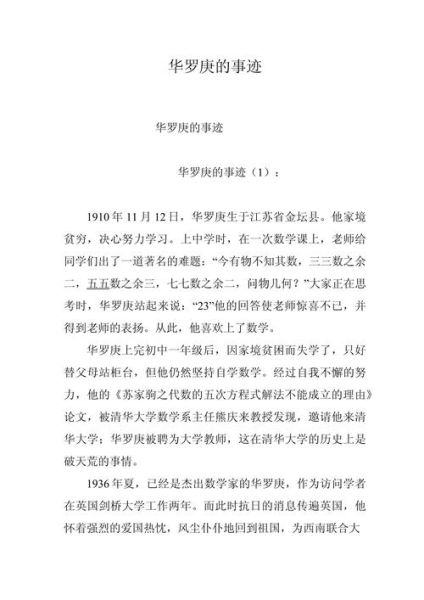

华罗庚20岁时投稿《科学》杂志,审稿人苏步青起初质疑:“一个初中毕业生能看懂范氏大代数?”华罗庚没有争辩,而是把论文中引用的23本参考书全部手抄寄去,最终文章发表。这告诉我们:行动是更好的回应。

华罗庚提出“厚薄转换法”:

将华罗庚经验转化为可复制的流程:

受华罗庚“问题清单”启发,可建立数字化的问题树:

MIT数学系已将该工具整合进研究生课程。

把华罗庚的“错因分析表”升级为课堂活动:

在信息爆炸的今天,华罗庚的实践揭示了一个反常识:限制条件反而能催生创造力。当算法推荐让我们沉溺舒适区时,他的“三遍读书法”提醒我们:慢下来,才能学进去。当“速成班”承诺30天掌握一门学科时,他的“问题树”告诉我们:深度来自持续追问。

正如他在《从孙子的神奇妙算谈起》中所写:“聪明在于学习,天才在于积累。”这句话写在1960年代,却精准预言了终身学习时代的核心法则。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~