“妈妈对儿子说的话”不仅是日常叮咛,更是一把打开孩子心门的钥匙;“妈妈如何鼓励儿子成长”则是每位母亲都在摸索的终身课题。下面用真实场景、心理学视角与可落地的语言模板,拆解这两个高频疑问。

错误示范:“早跟你说别粗心,现在哭有什么用?”

鼓励模板:“妈妈注意到你把卷子保管得很好,其实你很在乎成绩,对吗?咱们一起看看错题,下次争取让粗心分变成实力分。”

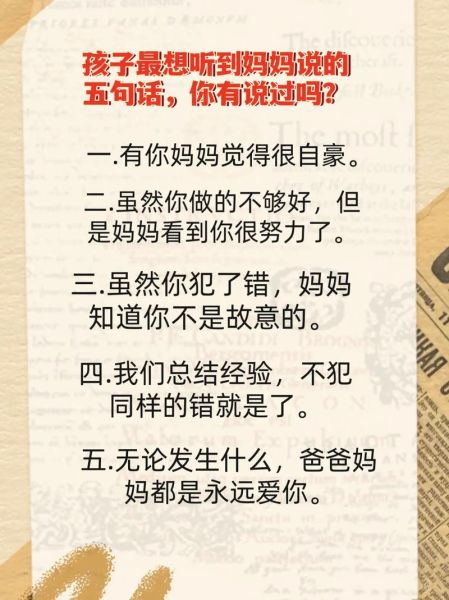

自问自答:为什么要先肯定“在乎”?——因为被看见的情绪才有降温的可能,孩子才会打开耳朵听建议。

错误示范:“学费都交了,你敢不弹?”

鼓励模板:“放弃和坚持都是选择,妈妈想听听你不喜欢钢琴的哪一点?如果换种乐器,或者先停一个月,你会更清楚自己真正想要什么。”

自问自答:给出“暂停选项”会不会纵容半途而废?——不会,真正的坚持源于自主决定,而非外部胁迫。

错误示范:“一个外号至于吗?别理他们。”

鼓励模板:“被叫自己不喜欢的外号确实难受,你愿意告诉妈妈他们怎么说的吗?咱们一起想三个应对办法,你再挑一个最顺手的。”

自问自答:为什么要让孩子自己挑?——因为执行方案的主人翁是他,才能培养解决问题的肌肉记忆。

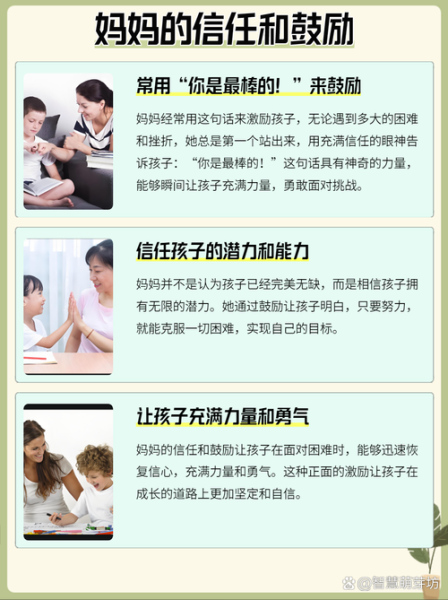

心理学家发现,高频、短时、具体的肯定,比长篇大论更有效。以下三个“一分钟仪式”,妈妈今晚就能用:

问:儿子进入青春期,连话都不爱说,怎么鼓励?

答:先降低“说话”门槛,把交流场景搬到车里或球场,利用并肩而非对视的姿势,减少压迫感。

问:鼓励的话说多了,会不会变成彩虹屁?

答:关键在于具体+过程导向。与其说“你真棒”,不如说“你今天主动整理了书包,比昨天提前了五分钟”。

问:单亲妈妈时间有限,如何高效传达鼓励?

答:把鼓励“外包”给文字。每周给儿子留一张手写便签,放在饭盒或课本里,三句话以内,胜过长篇微信。

十八岁以后,儿子需要“同行者”而非“指挥者”。把“你应该”换成“你怎么看”;把“我担心”换成“我好奇”;把“听我的”换成“需要我时,我在”。语言升级,关系才能升级。

把每一次对话都当作播下一粒种子,今天的语气、用词、停顿,都会在未来的某一天,长成儿子面对世界的姿态。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~