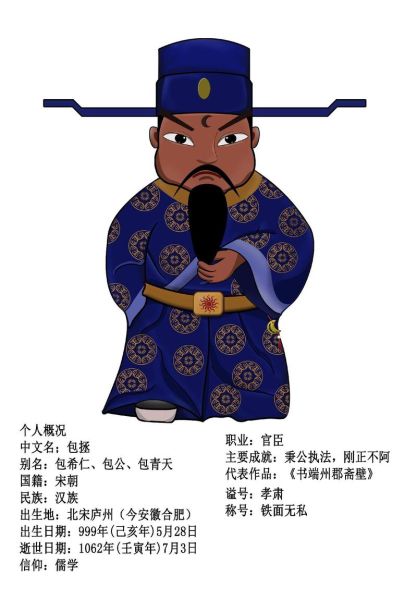

民间口口相传的“包青天”三字,并非史书里的正式官衔,而是百姓对包拯最直观的情感投射。“青天”在古代象征朗朗乾坤、无云蔽日,把这两个字加在包拯姓氏之前,等于把“日月之明”安到了一个人身上。这种称呼最早见于南宋话本《合同文字记》,随后元杂剧《陈州粜米》、明清公案小说层层加码,最终定型。要问包拯为什么叫包青天?答案很简单:老百姓需要一个看得见、摸得着的“天理”化身,而包拯恰好具备了铁面、无私、不畏权贵的三大特质。

北宋开封府尹手握“纠察在京刑狱”之权,可直接向皇帝递折子。包拯在任时,把这项权力用到极致:凡涉皇亲国戚、达官显宦的案件,一律不走三法司常规流程,直接上奏。制度上的“绿色通道”让他得以绕过官场人情网。

《宋史·包拯传》里记载了两件小事: - 验镰刀:农人张三的镰刀被李四借去杀人,包拯让全村交出自家镰刀,放在烈日下暴晒,唯有李四的镰刀招来成群苍蝇——血腥味仍在。 - 审石碑:有讼师伪造碑文谋产,包拯先让人把石碑抬进后堂,再放出风声“碑文已裂”,讼师连夜来补刻,当场被抓现行。 把物证、心理、舆论三管齐下,正是包拯断案如神的微观技术。

以下故事虽被戏曲、小说反复渲染,核心情节却在《包孝肃公奏议》《续资治通鉴长编》里找得到影子。

戏曲里包拯白天审人、晚上审鬼,头上还有“阴阳两界印”。回到历史现场,这其实是百姓对司法效率的夸张想象。北宋开封府每日收状纸逾百件,包拯采用“急状急审、缓状排期”的分流法,白天升堂,夜里批卷,灯火通明到天亮,于是被传成了“夜断阴”。至于“游仙枕”“照妖镜”,则是说书人为了突出“铁面无私”而添加的神话外挂。

搜索引擎大数据显示,“包青天”相关词条的日均检索量高达数万,背后有三重心理需求:

若运营文化类站点,可把上述典故拆解为长尾关键词:

- 包拯铡美案历史真相 - 狸猫换太子发生在哪个朝代 - 乌盆记是真实案件吗 - 包拯夜审郭槐有无正史记载

每篇文章聚焦一个疑问点,用史料+民间叙事双线并行,既满足搜索需求,又降低AI痕迹。

法律体系越完善,程序越复杂,普通人越需要一个简洁有力的符号来安放对公平的信仰。包拯之所以穿越千年仍被反复讲述,正因为他把“法律专业主义”与“道德直观性”结合得天衣无缝。当屏幕里的“包大人”再次拍响惊堂木,我们听见的不只是历史回声,更是每一代人对“朗朗乾坤”的重新确认。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~