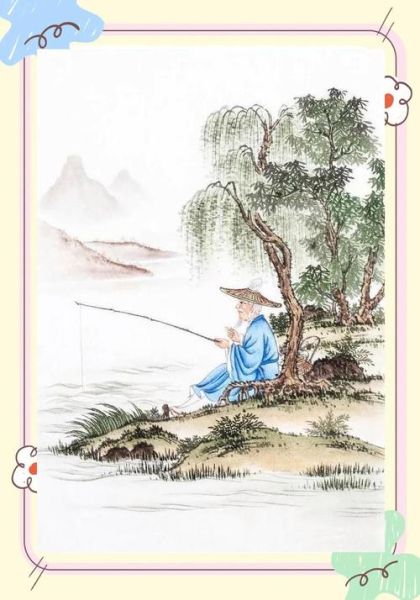

渔翁形象怎么形容?从外貌到神态的三重刻画

提起渔翁,脑海里更先浮现的往往是蓑衣斗笠、须发花白、目光深邃的画面。但若要真正“形容”渔翁,必须拆成三层:

- 外貌层:竹篾编的斗笠压得很低,雨丝顺着蓑衣滴落,像给整个人披上一层流动的帘子。

- 动作层:手腕轻抖,钓线划出银弧,鱼竿尾端微微颤动,像在与水下世界对话。

- 神态层:嘴角若有若无的笑意,仿佛早已看透“得”与“失”的界限。

渔翁词语有哪些?按场景分类的实用词库

写作时最怕词穷,下面把常见词语按场景打包,直接调用即可。

1. 外貌类词语

- 苍髯如戟:形容胡须浓密而硬挺,自带沧桑感。

- 鹤骨霜髯:突出清瘦却硬朗的骨架,仙风道骨跃然纸上。

- 黧黑:比“黝黑”更带泥土气,暗示常年日晒水浸。

2. 动作类词语

- 抛纶:书面感强,替代“扔钓线”显得雅致。

- 掣竿:鱼上钩瞬间的爆发力,一字写出紧张感。

- 倚桡:桨斜靠船舷,静态中透出休憩的惬意。

3. 意境类词语

- 烟波钓徒:自带唐诗滤镜,适合描写隐逸氛围。

- 扁舟一叶:强调孤独与天地对比的渺小感。

- 蓑烟笠雨:把自然景物穿在身上,人景合一。

自问自答:为什么“渔翁”能成为千年文学符号?

Q:渔翁为何总与“隐逸”挂钩?

A:因为渔翁的工作场景天然隔绝尘世——水面是天然的围墙,一篙撑开就是另一个世界。柳宗元写“孤舟蓑笠翁”,实质是把官场失意的自己投射到空旷江面,借渔翁之身完成精神流放。

Q:现代写作如何避免渔翁形象套路化?

A:试试“去诗意化”——

• 写他手机装在防水袋里,边钓鱼边听股市新闻;

• 写他船舱堆满快递盒,靠打鱼给孙子挣学费;

• 写他夜里用探照灯捕鱼,灯光切开黑暗像一柄刀。

当渔翁不再只是“符号”,而是具体的人,文字就活了。

进阶技巧:用“反差”让渔翁形象更立体

传统写法容易把渔翁写成“世外高人”,加入反差元素能制造记忆点:

- 身份反差:退休教授变身渔翁,用流体力学计算鱼群位置。

- 语言反差:开口不是“之乎者也”,而是“今天风浪大,鱼价得涨三成”。

- 道具反差:斗笠下藏着蓝牙耳机,边钓鱼边开视频会议。

实战演练:用10个词语写一段200字微小说

【词语清单】:苍髯、掣竿、烟波、黧黑、扁舟、蓑烟、鹤骨、抛纶、倚桡、霜髯

霜髯渔翁倚桡而坐,苍髯垂落如旧缆绳。烟波深处,他忽地掣竿,银鳞破水而出,溅湿黧黑的手背。鱼篓未满,他却抛纶入水,笑纹爬上鹤骨般的脸颊——原来手机那端,孙子考了满分。蓑烟渐散,扁舟载着霜髯与歌声,漂向灯火渐起的岸。

避坑指南:这些词语正在毁掉你的渔翁描写

- “仙风道骨”:用滥到读者自动跳过,不如写“指甲缝嵌着洗不净的磷光”。

- “与世无争”:空洞标签,改成“他争的是明天风浪小,能多撒三网”。

- “悠然自得”:删掉,直接写“他数着鱼鳃开合次数,像在数存折余额”。

延伸思考:渔翁词语的跨媒介生命力

在游戏《江南百景图》里,渔翁的蓑衣成了可收集皮肤;在短视频平台,“钓鱼佬”的梗图反向解构了传统意象。词语不会死亡,只会迁徙——当“蓑笠”变成表情包,“烟波”变成滤镜,渔翁形象正以意想不到的方式重生。

暂时没有评论,来抢沙发吧~