劳动的意义是什么?

劳动不仅是人类谋生的手段,更是自我实现与社会进步的桥梁。

**劳动让人获得尊严**:通过双手创造价值,个体在交换中赢得他人认可。

**劳动塑造人格**:日复一日的坚持,磨炼耐心、责任感与创造力。

**劳动推动文明**:从石器到人工智能,每一次技术跃迁都源于对更高效劳动的渴望。

---

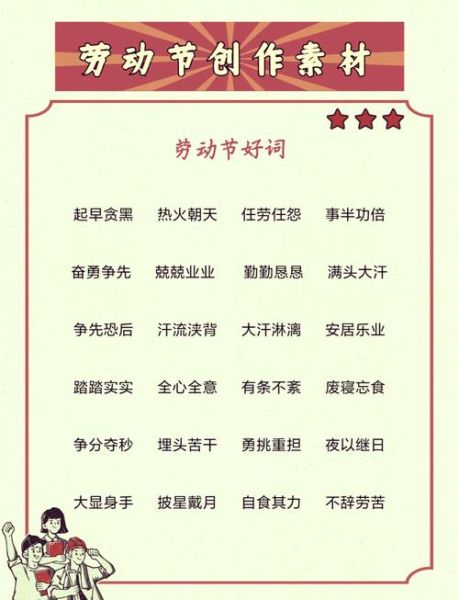

劳动的词语有哪些?

日常表达里,与“劳动”相关的词汇极其丰富,可按场景细分:

- **体力层面**:耕作、搬运、砌筑、清扫

- **脑力层面**:策划、设计、编程、调研

- **集体协作**:分工、轮班、协同、会战

- **价值评价**:勤劳、敬业、奉献、功勋

---

为什么说劳动创造了语言?

自问:如果人类不需要合作狩猎、分配猎物,会不会诞生复杂的语言?

自答:大概率不会。

**劳动中的协作需求催生了最早的词汇**:

- 指向具体动作——“砍”“挖”“烤”

- 描述时间与空间——“日出”“河边”“左”“右”

- 表达数量关系——“一只”“全部”“平分”

这些词汇在劳动场景中不断精炼,最终形成系统语言。

---

现代劳动观念的三次演变

1. 工业时代:劳动=岗位

工厂制度把劳动切割成标准化工序,**“时间就是金钱”**成为信条。

工人以打卡、计件衡量价值,劳动异化为谋生工具。

2. 信息时代:劳动=项目

互联网打破固定工位,**“交付成果”**取代“坐班时长”。

自由职业者、远程团队兴起,劳动回归“任务导向”。

3. 智能时代:劳动=创造

AI接管重复性工作,人类转向**“提问、决策、共情”**三大高阶能力。

劳动再次与自我实现深度绑定,出现“数字游民”“创意策展人”等新身份。

---

如何培养孩子正确的劳动观?

- **家庭场景**:

- 让三岁幼儿把尿布扔进垃圾桶,建立“自己的事自己做”意识。

- 小学开始轮流洗碗,体验“家庭运转需要每个人的劳动”。

- **学校场景**:

- 开设“校园农场”课程,从播种到义卖,完整经历劳动—收获—价值循环。

- 用“项目制学习”替代“大扫除扣分”,把清洁任务变成团队挑战。

- **社会场景**:

- 鼓励假期打工,而非单纯“研学旅行”。

- 参观垃圾焚烧厂、物流分拣中心,看见“隐形劳动”支撑城市运行。

---

劳动词语的跨文化对照

| 中文 | 英文 | 日语 | 文化差异点 |

|---|---|---|---|

| 勤劳 | diligent | 勤勉(きんべん) | 中文强调“天道酬勤”,日语更突出“集体不添麻烦” |

| 苦干 | grind | 頑張る(がんばる) | 英文带“枯燥”意味,日语隐含“精神修炼” |

| 巧干 | work *** art | 工夫(くふう)する | 中文近年才流行,日本自古推崇“匠人巧思” |

---

未来劳动的四个关键词

1. **混合技能**:既懂编程又会园艺的“跨界劳动者”将更稀缺。

2. **情绪价值**:心理咨询师、临终关怀师需求激增。

3. **数字 *** **:掌握个人数据、算法解释权的劳动者将拥有议价权。

4. **再学习周期**:每五年更新一次核心技能,劳动成为终身“闯关游戏”。

---

写在最后:劳动为何值得被诗歌歌颂?

因为**每一滴汗水都在重写人类的边界**。

当农民用无人机播种,当程序员用代码复活濒危语言,劳动不再是简单的“出力”,而是**把想象变成现实的唯一通道**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~