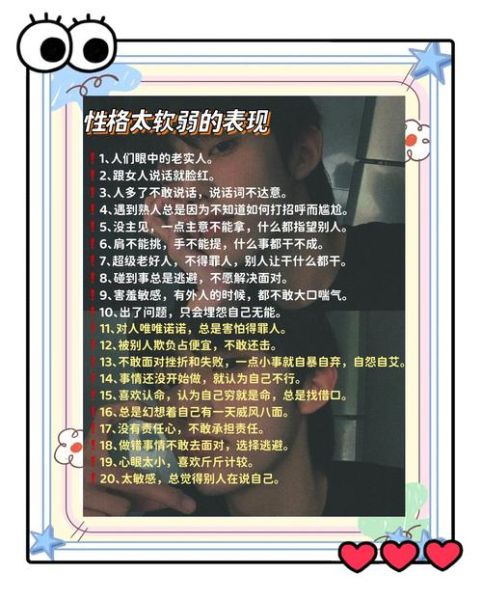

很多人把“软弱”简单等同于“好说话”,其实它包含三层含义:情绪易失控、边界易失守、行动易退缩。当同事把任务推给你,你心跳加快却不敢拒绝;当伴侣冷暴力,你委屈求全;当机会摆在面前,你担心失败而退缩——这些场景都在提示:软弱是一种长期、稳定的心理与行为模式,而非偶尔的情绪波动。

如果父母常说“你怎么这么笨”“别惹事”,大脑会把“冲突=危险”写入潜意识。成年后,一旦遇到需要坚持立场的场景,杏仁核立刻拉响警报,身体进入“战逃反应”,**开口拒绝就像徒手拆炸弹**。

刷短视频时,满屏都是“年薪百万”“自律达人”,对比之下,普通人更容易把“普通”误判为“无能”。**当自我评价系统长期被外界标准绑架**,任何需要自我主张的场合都会触发“我不配”的内心旁白。

软弱者常把一次拒绝等同于“我会失去这段关系”。**这种灾难化思维让大脑提前预演最坏结果**,于是选择沉默,结果反而强化了“沉默=安全”的错误回路。

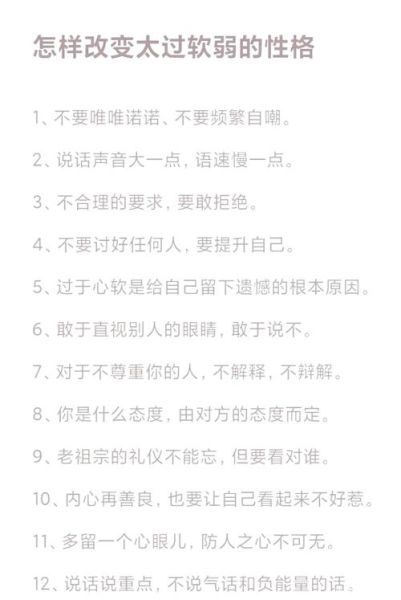

每天挑一件极小的事说“不”:奶茶少糖、外卖不要餐具、同事插队打印。 **关键点**:声音要稳,语速放慢,说完立刻闭嘴。 **原理**:通过高频低危场景,让大脑体验“拒绝并不会引发灾难”,逐步脱敏。

连续七天记录: - 今天谁侵犯了我的时间/空间? - 我当时说了什么? - 如果重来一次,我会怎么说? **一周后回看,你会发现80%的退让其实毫无必要**,这种可视化冲击比任何鸡汤都有效。

想象更好的朋友遭遇同样场景,你会如何教他反击? **把答案写在纸上,然后对着镜子念出来**。 研究显示,**第三人称视角能降低自我批判**,让建议更客观、更有力量。

当心跳超过100次/分钟,大脑会进入“当机”状态。提前和信任的朋友约定一个暗号,比如“红灯”。 **一旦说出这个词,对方立刻帮你接过话题**,给你30秒深呼吸。 这个机制能防止你在高压场景下说出违心的“好”。

把“当众发言”拆成: - 之一天:在会议里开口说“我同意”; - 第二天:补充一句“因为……”; - 第三天:提出一个疑问。 **每完成一步就在日历上打钩**,视觉化进度会让大脑分泌多巴胺,形成正向循环。

反问:历史上哪个有成就的人能让所有人满意? **把“让所有人满意”改成“让关键的人尊重”**,立刻轻松一半。

真相:健康的关系经得起偶尔的分歧。 **把冲突视为“系统升级”,而非“关系破裂”**,你的大脑才会从防御模式切换到解决问题模式。

神经科学证实,**大脑终身可塑**。 一位55岁的学员通过六个月训练,从不敢在群里发言到能主持部门例会。年龄从来不是借口,持续练习才是分水岭。

真正的高手不是张牙舞爪,而是**用温和语气说最坚定的话**。 例如: - 不说“你怎么这么自私”,而是“我需要你把时间提前三天告诉我,否则我会很难安排”。 - 不说“随便”,而是“我都可以,但最晚周五给我答复”。 **这种表达方式既守护了边界,又保留了关系弹性**,是软弱的终极进化形态。

Q:练习时声音发抖怎么办?

A:发抖是正常的生理反应,把注意力放在“把句子说完”而非“控制发抖”,你会发现第二句就稳了。

Q:被嘲讽“小题大做”如何回击?

A:用“我陈述句”:“对你来说是小事,但对我很重要。”不解释、不争论,立刻结束话题。

Q:家人用“孝顺”绑架我怎么办?

A:区分“情感”与“责任”。可以说:“我爱你们,但这件事我需要按自己的方式处理。”**把爱与边界分开**,是成熟的之一步。

软弱不是原罪,它只是大脑在特定环境下的生存策略。当你用科学 *** 重新训练神经回路,**曾经的“懦弱”会变成一种可收可放的柔性力量**——既能温柔待人,也能坚定护己。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~