一、先搞清楚:手忙脚乱到底形容什么?

“手忙脚乱”最常见的场景,是人在时间紧、任务多、经验少或准备不足时,动作慌乱、缺乏条理。它既可以形容具体动作,也可以形容心理状态。

自问:它是不是只能形容“手”和“脚”?

自答:当然不是。它的核心是“慌乱”,所以任何因突发状况而显得慌张失措的场景都能用。

二、拆解词义:四个字各自承担什么角色?

- 手:动作主体,暗示操作层面的忙乱。

- 脚:移动主体,暗示空间层面的忙乱。

- 忙:时间维度,任务堆积。

- 乱:结果维度,毫无章法。

把四个字合起来,就是“动作+移动+时间+结果”四位一体的慌乱画面。

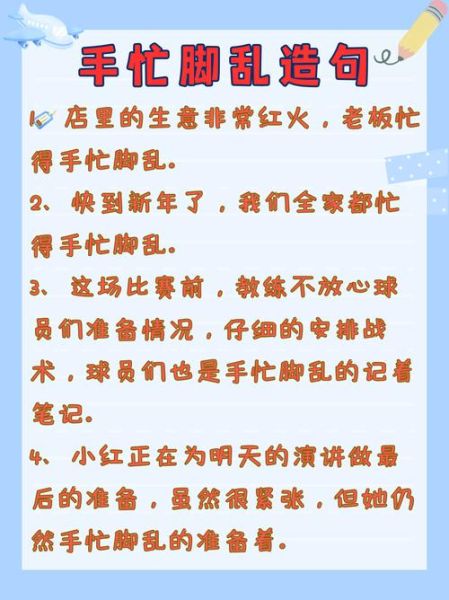

三、手忙脚乱常搭配的典型场景

1. 厨房新手之一次做年夜饭

锅里的鱼快糊了,案板上的黄瓜还没切, *** 又响——手忙脚乱瞬间拉满。

2. 职场新人同时收到三封加急邮件

领导在群里@你,客户在催方案,打印机却卡纸——手忙脚乱的社畜日常。

3. 新手爸妈半夜娃哭+门铃响+猫打翻水杯

一手抱娃一手找奶瓶,还要踮脚去开门,手忙脚乱到怀疑人生。

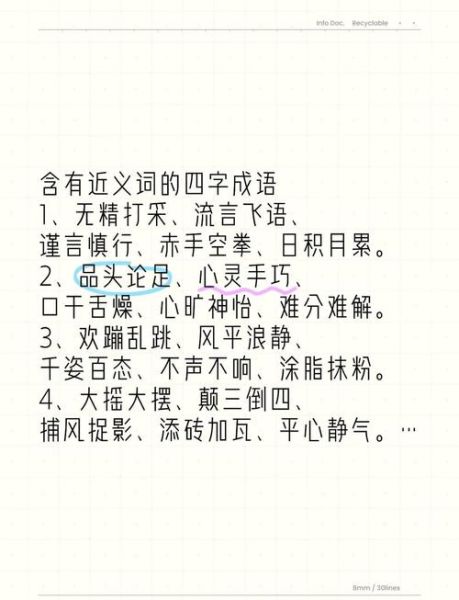

四、手忙脚乱的近义词大盘点

下面按使用频率与细微差别分类,方便你写作时精准替换。

高频近义词(几乎可互换)

- 手足无措:更突出“不知道该怎么办”,动作不一定多,但心理慌。

- 惊慌失措:强调“情绪失控”,常带尖叫、脸色发白等描写。

- 张皇失措:书面感更强,“张皇”二字自带古典气息。

次高频近义词(场景略窄)

- 顾此失彼:突出“照顾不过来”,动作多但漏洞更多。

- 疲于奔命:强调“被动应付”,常用于连续任务或外力驱使。

- 六神无主:更偏向“心理空白”,动作可能僵住。

低频但画面感强的词

- 鸡飞狗跳:带夸张与幽默,适合描写家庭或小动物场景。

- 人仰马翻:原指战阵混乱,现多形容场面极度混乱。

- 七手八脚:突出“多人一起乱”,与“手忙脚乱”单人感不同。

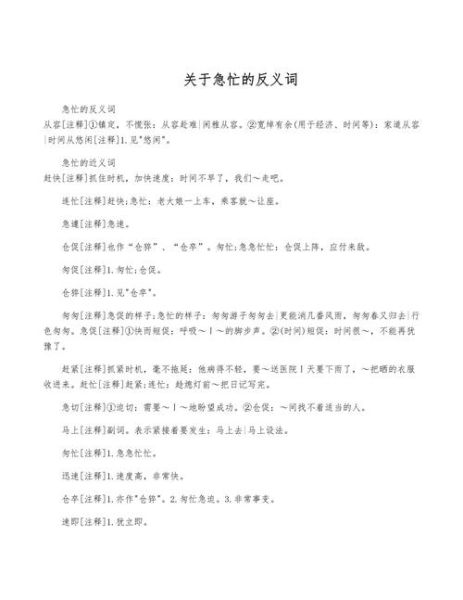

五、反义词与对比:让描写更有层次

想突出慌乱,先用反义词做铺垫,再突然转折,效果翻倍。

- 从容不迫:动作慢而稳,呼吸均匀,眼神坚定。

- 有条不紊:每一步都踩在节拍上,工具摆放像列队。

- 镇定自若:泰山崩于前而色不变,还能安慰别人。

示例写法:

“刚才还从容不迫地切着洋葱,孩子一哭,她瞬间手忙脚乱,刀也忘了放,差点划伤手指。”

六、写作技巧:如何让“手忙脚乱”更生动

1. 细节放大法

不要只说“他手忙脚乱”,而是:

“盐罐盖子拧反了,撒了一灶台;左手去擦,右手又把鸡蛋碰落,蛋液顺着裤脚往下淌。”

2. 声音+气味+触觉

“油锅‘呲啦’一声窜起半尺火苗,焦糊味直冲鼻腔,锅铲烫得他直抽气。”

3. 时间压缩法

用“三秒内”、“话音未落”等短语,制造“来不及”的窒息感。

七、常见误用提醒

- 误用:他手忙脚乱地完成了演讲。

纠正:演讲是静态输出,用“语无伦次”或“局促不安”更合适。

- 误用:公司手忙脚乱地上市。

纠正:上市是长期筹备,可用“仓促上马”或“赶鸭子上架”。

八、自问自答:为什么有时我们故意“手忙脚乱”?

问:明明可以提前准备,为什么还是让自己陷入手忙脚乱?

答:

1.

拖延症:总觉得“来得及”,结果任务雪崩。

2.

完美主义:前期纠结细节,后期时间被压缩。

3.

表演型人格:刻意制造慌乱感,以显示自己“很忙”。

4.

团队沟通失效:信息不同步,导致最后一刻集体慌乱。

九、拓展:与“手忙脚乱”相关的成语接龙

手忙脚乱 → 乱中有序 → 序曲奏响 → 响遏行云 → 云开见日

用接龙方式记忆,既有趣又能串联近义词。

十、实战演练:把近义词写进同一段落

“厨房里,他手忙脚乱地找锅盖,水汽糊了眼镜;妻子手足无措地站在门口,不知先关煤气还是先递毛巾;孩子被吓得惊慌失措,哭声拔高了八度。原本有条不紊的晚餐准备,瞬间变成人仰马翻的灾难现场。”

暂时没有评论,来抢沙发吧~