“今天这身搭配好看吗?”——几乎每个人出门前都会在心里问一遍。欣赏装扮不仅是审美活动,更是理解场合、文化、个性的综合过程。下面用自问自答的方式,拆解从观察到借鉴的完整链路。

为什么同一件衣服有人穿出高级感,有人却显廉价?

答案藏在细节管理与场景契合度。

- 面料状态:再贵的真丝若布满褶皱,光泽瞬间打折;而平价的棉麻只要熨烫挺括,也能显精神。

- 合身度:肩线落在正确位置、裤脚刚好触及鞋面,这些毫米级差异决定“利落”还是“邋遢”。

- 场景语言:亮片裙在晚宴是主角,在通勤地铁里就会过度喧哗。

普通人没有造型师,怎样快速判断一套装扮是否值得借鉴?

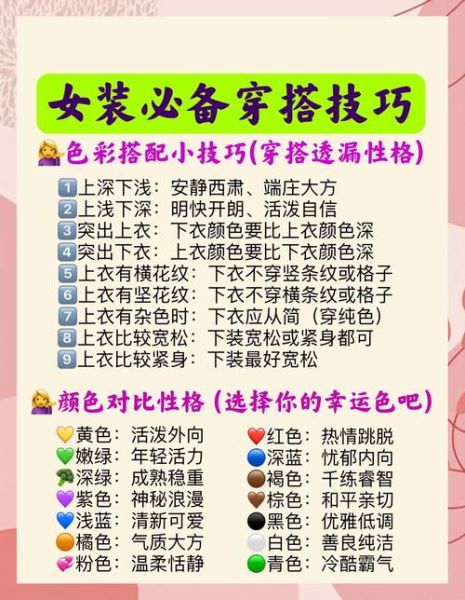

用“三步扫描法”:

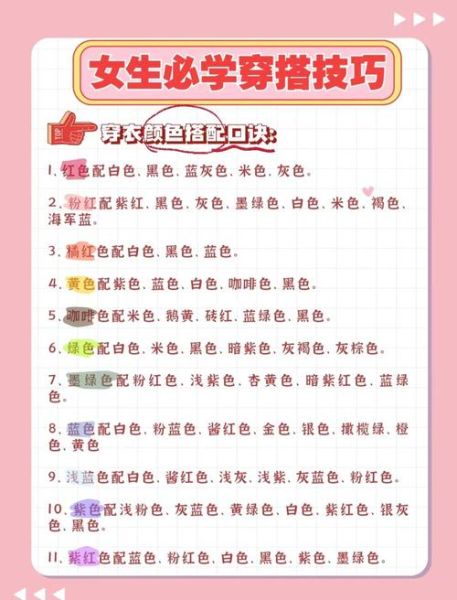

- 色块比例:远看整体,主色、辅助色、点缀色是否遵循6:3:1黄金比例。

- 线条走向:观察服装剪裁与身材形成的纵向或横向线条,是否优化了比例。

- 质感碰撞:牛仔配蕾丝、皮革配针织,两种材质是否在光泽与厚度上形成有趣对比。

看到街拍美图,如何避免“照搬却翻车”?

先问自己:我的体型、肤色、日常场景与模特差多少?

| 模特特征 | 可借鉴元素 | 需要替换元素 |

|---|

| 直角肩 | 露肩剪裁 | 溜肩者改为一字领+垫肩 |

| 冷白皮 | 薄荷绿配色 | 暖黄皮改为鼠尾草绿 |

| 巴黎街头 | oversize西装 | 通勤场景改修身短款 |

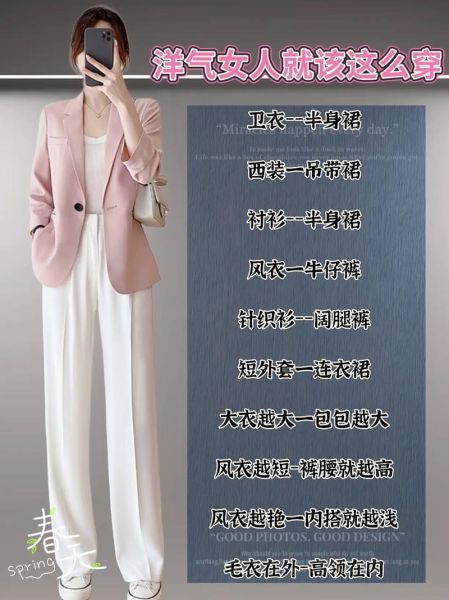

如何用配饰把基础款提升到“很会穿”?

配饰是“移动的视觉焦点”,掌握以下组合公式:

- 领口空→叠戴两条不同长度的项链,填补V区空白。

- 腰线模糊→系一条与鞋包同色系腰带,瞬间切出三七比例。

- 基础色服装→用一只跳色包包完成“点睛”,面积不超过整体10%。

为什么有人能把复古单品穿得摩登,有人却像穿越?

关键在于“现代材质”与“当代表达”的平衡:

以波点衬衫为例:

- 选雪纺而非厚重缎面,降低年代感。

- 袖口改成可翻折的纽扣设计,方便挽起露出手表。

- 下装搭配高腰微喇牛仔裤,用丹宁的街头味中和甜美。

欣赏男装扮时,常被忽略的细节有哪些?

男性造型看似简洁,实则“隐形战场”更多:

- 袜子高度:坐下时不露脚踝皮肤,商务场合才显严谨。

- 领带结大小:与衬衫领宽度成正比,避免“小豆苗”或“大饼脸”。

- 袖口层次:西装袖口露出1cm衬衫边,是定制级别的标志。

如何培养孩子从小懂得欣赏装扮而不攀比?

用“故事法”替代说教:

带孩子逛博物馆时,指着油画说:“你看18世纪的贵族外套,金色刺绣是为了在烛光下更闪耀,就像你今天穿反光条雨衣为了在雨夜更安全。”把服饰功能与情境绑定,孩子自然理解“合适比昂贵更重要”。

*** 时代,怎样通过屏幕判断实物是否值得买?

掌握“三看一问”:

- 看平铺图:是否有自然垂坠,还是靠夹子硬拗造型。

- 看细节放大:缝线是否整齐、纽扣有无备用。

- 看买家秀:重点观察与自己体型相似者的上身效果。

- 问 *** :“模特身高165穿S码衣长多少?”拿到具体数据再下单。

最后留一道思考题:如果明天要去见十年未见的老同学,你会选择哪件单品作为“记忆锚点”?

也许是一条当年一起逛夜市买的围巾,如今用新系法搭配大衣——既保留故事,又展示成长。欣赏装扮的终极意义,正是让衣物成为会说话的履历表。

暂时没有评论,来抢沙发吧~