一、为什么要专门研究“云的颜色词”?

很多人写作文写到天空,只会用“白云”“乌云”两个词,阅卷老师一眼扫过去毫无惊喜。其实汉语里藏着大量**细腻而生动**的云色描写,只要替换一两个词,画面感立刻翻倍。下面把常用、罕见却地道的颜色词一次梳理清楚,并给出**可直接套用的句式模板**。

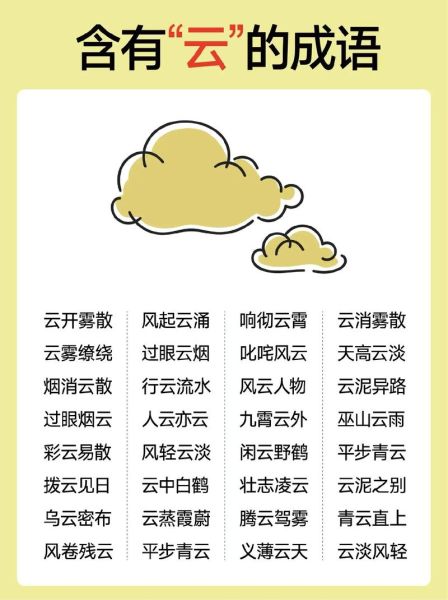

二、描写云颜色的词语全景清单

1. 白色系:从“素”到“皎”的层次

- 素云:偏冷的白,像未经漂染的丝绢,适合清晨。

- 皎云:带微光的白,月光刚升起时常见。

- 霜云:边缘呈晶体感的白,初冬高空可见。

- 乳云:像搅动的牛奶,质地绵软,儿童视角作文首选。

2. 灰色系:从“铅”到“黯”的情绪

- 铅云:沉甸甸的暗灰,暴雨前压迫感十足。

- 黯云:比铅云更黑,几乎与夜色融为一体。

- 烟云:带雾气的灰,城市傍晚常见,适合写迷茫心情。

3. 红色系:从“霞”到“绛”的暖调

- 霞云:日出日落时分的橘红,自带滤镜效果。

- 绯云:比霞云更艳,像少女脸上的羞色。

- 绛云:深红带紫,古籍里常用来写“天将降大任”的预兆。

4. 紫色系:从“暮”到“黛”的神秘

- 暮云:傍晚的淡紫,自带时间流逝的暗示。

- 黛云:青紫交融,远山色与云色难辨,适合写远山长镜头。

5. 罕见但惊艳的复合色

- 蟹壳青云:灰绿相间,台风过后偶见。

- 玫瑰灰云:粉灰交织,摄影圈称为“魔术时刻”。

- 鱼鳞斑云:高积云排布如鱼鳞,阳光透射呈七彩镶边。

三、如何把颜色词写活?自问自答三个关键问题

Q1:颜色词后面一定要加“的”吗?

不一定。**“绛云压城”**比“绛色的云压城”更凝练;古诗里常见“碧云”“黄云”直接作名词,省去“的”反而有节奏感。

Q2:如何避免堆砌辞藻?

用“颜色+动作”代替“颜色+名词”。例如:

- 普通:铅色的云低低地垂着。

- 升级:铅云垂幕,把整座山按进阴影里。

Q3:能不能用比喻但又不落俗套?

把本体和喻体互换,制造陌生感。示例:

- 常规:云像棉花。

- 进阶:新弹的棉花挂在天边,被夕阳烤成一片绯云。

四、不同文体中的实战示范

1. 记叙文场景:放学路上突遇暴雨

原文:天空出现乌云,很快下起雨。

改写:铅云从教学楼顶端一路压下来,像谁打翻了墨汁,雨点砸在水泥地上炸开一朵朵小水花。

2. 散文片段:秋日黄昏

原文:太阳落山,云变成红色。

改写:夕阳把最后的朱砂泼向暮云,风一吹,整片天空就缓缓晕成了一幅湿淋淋的油画。

3. 微小说开头:山村凌晨

原文:天还没亮,云很黑。

改写:黯云堵在峡谷口,连狗吠都被染成了低沉的墨色。

五、常见误区提醒

- 误区一:颜色词越生僻越好。如果上下文没有呼应,“靛云”“缥云”反而让人跳戏。

- 误区二:忽略光线变化。同一片云,逆光时呈金边,顺光时呈灰核,抓住这一点就能写出立体感。

- 误区三:忘记地域差异。草原的云更立体,江南的云更湿润,选词时把环境湿度、海拔高度考虑进去。

六、可直接替换的“万能句式”

- 时间词+颜色词+动词:清晨,乳云悄悄爬上屋脊。

- 颜色词+拟人动作:绯云踮起脚尖,把最后一抹光藏进河湾。

- 比喻+颜色词:烟云像被揉皱的锡纸,闪着黯银色的光。

七、延伸阅读:从诗词里偷颜色

古人早就把云色写到了极致,随手摘录即可化用:

- “千里黄云白日曛”——高适《别董大》,黄云写尽北地苍凉。

- “纤云弄巧,飞星传恨”——秦观《鹊桥仙》,纤云指薄纱般的淡云。

- “青海长云暗雪山”——王昌龄《从军行》,长云强调横向铺展的灰白。

把诗句拆成“颜色+形态+情绪”三要素,就能组装出属于自己的句子。

暂时没有评论,来抢沙发吧~