在官方文献、纪念馆碑文以及抗战史书中,常出现“死难的军民”一词。它并非泛指所有战争死亡者,而是特指在抵御外侮、保卫国家过程中牺牲的中国军人与平民。具体包括:

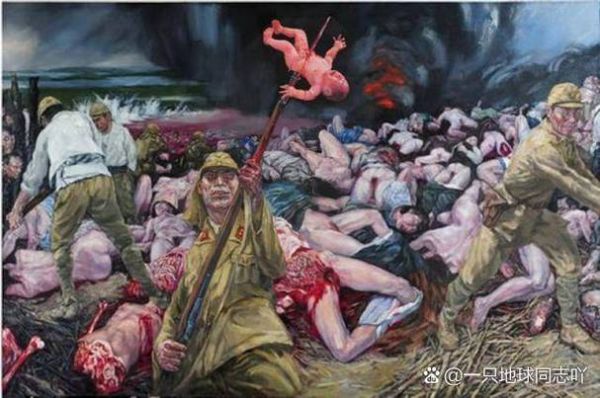

“死难”带有被动、惨烈、集体的意味,强调非自愿、非战斗状态下的死亡。相比之下,“牺牲”更突出主动献身。抗战期间,南京大屠杀、重庆大轰炸、三光政策等事件中的遇难者,多数手无寸铁,用“死难”更能体现侵略者的残暴与民众的苦难。

国民 *** 战后初期公布军人伤亡320余万、平民伤亡900余万,但档案散佚、统计口径不一,实际数字仍存争议。

河北《丰南县志》记载,仅潘家峪惨案一次就有1230名村民被集体屠杀,其中儿童168人。这些具体姓名与家庭关系,成为“死难的军民”最鲜活的注脚。

走进任何一座抗战纪念馆,都能看到军人与平民并列的名单墙。例如:

除了官方公祭,民间自发的行动更能延续记忆:

短视频平台上,“抗战神剧”消解了真实的沉重;但另一方面,志愿者用AI修复模糊的老照片,让无名烈士的面孔首次清晰呈现。技术既能稀释记忆,也能让“死难的军民”从抽象数字变回具体的人。

西方二战纪念多以军人公墓为主,平民遇难者分散于各地纪念碑;而中国抗战纪念强调“军民一体”,源于全民皆兵、全民受害的历史经验。这种差异提醒我们:“死难的军民”不仅是历史概念,更是中国抵抗叙事的核心逻辑。

警惕两种倾向:

真正的纪念,是让每一个名字、每一滴血迹都不被简化成统计表上的数字。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~