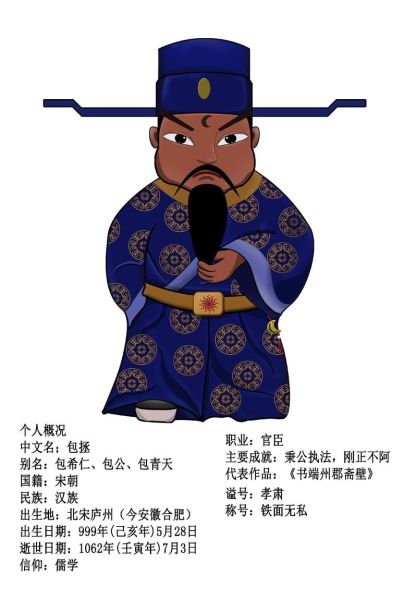

为什么包公被贴上“铁面无私”的标签?

“铁面无私”几乎成了包拯的代名词。

这一形容并非后人凭空杜撰,而是源于《宋史·包拯传》中“**笑比黄河清**”的记载——意指包拯难得一笑,一旦笑了,比黄河水变清还难,侧面烘托其**刚正不阿、不徇私情**的严肃形象。

民间戏曲更将“黑脸”与“月牙”固化:黑脸象征铁面,月牙代表“夜断阴、日断阳”的**双重公正**。

因此,“铁面无私”不仅是形容词,更是**权力制衡的文化符号**。

---

包公形容的词语有哪些?一张清单看懂

- 铁面无私:执法如山,不避权贵。

- 明察秋毫:细节漏洞逃不过他的眼睛。

- 刚正不阿:面对皇亲国戚亦挺直脊梁。

- 两袖清风:离任时行李仅书数卷。

- 断案如神:狸猫换太子、铡美案等传说皆源于此。

- 嫉恶如仇:对贪官污吏零容忍。

- 爱民如子:开仓放粮、减免赋税的政绩被百姓口口相传。

---

这些词语如何塑造了“包青天”IP?

1. 戏曲脸谱:视觉冲击固化记忆

黑色整脸+白色月牙的扮相,让观众一眼识别角色属性:**黑=铁面,白=清廉**。

程式化动作如“摔袖”“顿足”进一步放大“怒”与“威”,使形容词可视化。

2. 话本小说:情节强化标签

《包公案》将“明察秋毫”拆解为:

- **滴血认亲**(细节推理)

- **阴阳枕**(夜审冤魂)

每个故事都在重复同一主题:**清官能用超常规手段实现正义**。

3. 现代影视:关键词再创作

电视剧《包青天》主题曲“**开封有个包青天**”直接唱出“铁面无私辨忠奸”,旋律与歌词共同完成词语的二次传播。

---

包公形象常用词解析:从史料到民间的变形记

“两袖清风”真的符合史实吗?

《宋史》仅记包拯“**居家俭约**”,并无“离任行李仅书数卷”的原文。

该词最早见于明代小说《龙图公案》,作者借包拯之口讽刺当时官场奢靡,属于**文学加工后的道德投射**。

“断案如神”有无现实原型?

包拯任开封府尹仅一年半,史书所载案件不足十件。

民间将**多位清官事迹**嫁接到他身上:

- **“割牛舌”案**原型为北宋李若谷

- **“匿金辨诬”**取自南宋向敏中

这种“**集体记忆缝合**”让词语超越个体,成为清官群体的共享符号。

---

如何正确使用这些词语避免“脸谱化”?

写作场景示例

错误用法:“他像包公一样黑着脸”——仅复制“黑脸”表象,丢失精神内核。

正确示范:“面对利益输送,他显出**铁面无私**的底色,连老同学的情面也不留”——突出**原则高于人情**的价值观。

职场沟通技巧

- 表扬审计同事:“这次核查真是**明察秋毫**。”

- 拒绝违规请求:“我不能破例,这是**刚正不阿**的底线。”

用词语传递**规则意识**,而非简单贴标签。

---

延伸思考:为何当代仍需要“包公词汇”?

社会心理层面:

- 对程序正义的不信任,催生对“**青天大老爷**”式人格化正义的渴望。

传播学层面:

- 四字词语朗朗上口,符合短视频时代的“标签化”传播规律。

文化认同层面:

- 在全球化语境下,“铁面无私”成为**中华法治文明**的独特标识,与西方的“司法独立”话语形成互补。

---

互动问答:普通人如何培养“包公气质”?

问:没有司法权力,如何做到“铁面无私”?

答:从**小事自律**开始——比如拒绝插队、不托关系办事,让原则成为肌肉记忆。

问:怎样避免“刚正”变成“固执”?

答:区分**底线问题**与**弹性空间**:原则寸步不让, *** 可以协商。

问:如何向孩子解释“两袖清风”?

答:用生活案例:“老师奖励的糖果你主动上交,这就是‘袖子里没有藏东西’。”

暂时没有评论,来抢沙发吧~