```html

为什么区分夏冬词汇对写作如此关键?

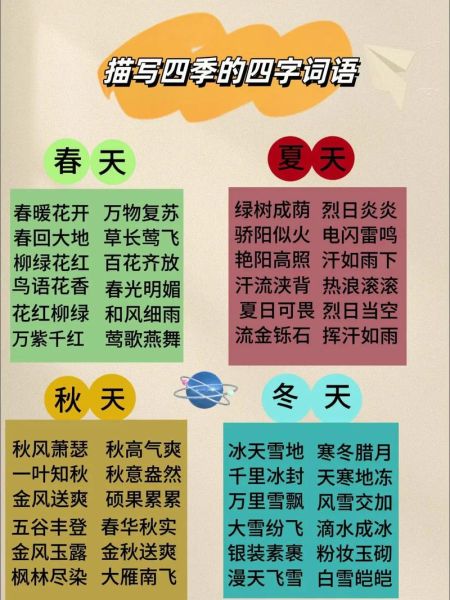

当描写烈日、蝉鸣、荷香时,读者瞬间感知到盛夏;而朔风、雪霁、围炉则把场景拉进寒冬。精准的季节词不仅能唤醒感官记忆,还能压缩叙事篇幅,让文字自带画面感。

描写夏天的常用词语全景图

1. 视觉系:色彩与光影

- 流金铄石:形容阳光炽烈到仿佛能把金石熔化。

- 绿翳:枝叶浓绿得几乎要滴出汁液。

- 赤日炎炎:强调太阳通红且毒辣。

2. 听觉系:声音与节奏

- 蝉噪林逾静:以闹写静,突出盛夏午后的空旷。

- 骤雨初歇的蛙鼓:雨停后池塘边此起彼伏的蛙鸣。

3. 触觉系:温度与质感

- 溽暑:湿热黏腻的空气贴在皮肤上。

- 竹席沁凉:竹纤维吸热后带来的丝丝凉意。

4. 味觉系:夏日专属味道

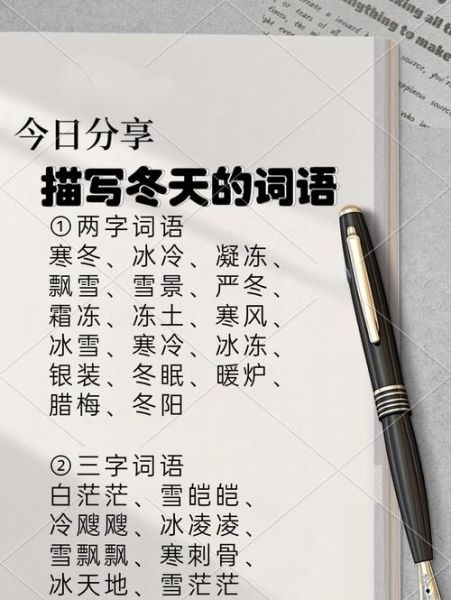

描写冬天的常用词语全景图

1. 视觉系:冷色与留白

- 银装素裹:大雪覆盖后天地一色的纯净。

- 瓦楞凝霜:青瓦边缘结出羽毛状的冰晶。

- 雪霁初晴的碎银光:阳光照在新雪上的刺眼反射。

2. 听觉系:寂静与脆响

- 万籁俱寂:雪后世界被吸音层包裹的静谧。

- 枯枝断裂的脆响:零下低温使木质纤维失去韧性。

3. 触觉系:冰冷与对抗

- 砭骨寒气:冷风像针一样穿透衣物。

- 呵气成霜:呼出的水蒸气瞬间凝结成白雾。

4. 味觉系:冬日专属温暖

如何混搭夏冬词汇制造文学张力?

案例拆解:张爱玲的《半生缘》

曼桢在盛夏的弄堂里等世钧,却收到他寒冬寄来的分手信。“蝉声像一把钝锯子拉在神经上”与“信纸带着樟脑丸的冷香”形成温度对冲,让读者体会到爱情骤冷的剧痛。

自问自答:如何避免季节词堆砌?

问:写“夏天热”除了“骄阳似火”还能怎么表达?

答:用“柏油马路泛起晃动的蜃气”代替直接形容,既保留高温意象又增加动态细节。

问:写“冬天冷”怎样不落俗套?

答:抓住“金属门把手粘手”这种微观体验,比“寒风刺骨”更具真实触感。

进阶技巧:用季节词暗示人物命运

1. 夏词的反衬用法

在《雷雨》中,“蝉鸣突然噤声”预示周家秘密即将爆发,用盛夏的压抑反衬暴风雨前的死寂。

2. 冬词的象征系统

- 未化的雪象征未释怀的往事

- 窗棂上的冰花暗示被禁锢的情感

- 逐渐熄灭的炭火对应生命能量的流失

实战训练:用十个词写活一个季节

夏日速写(示例)

“蝉噪、荷影、痱子粉、竹帘、冰镇绿豆汤、蚊香、蒲扇、凉席、井水湃过的西瓜、晒化的柏油路”——十个词构建出老上海弄堂的盛夏午后。

冬日速写(示例)

“呵白气、冻红的耳廓、嘎吱作响的雪地、糖炒栗子的裂壳声、结冰的晾衣绳、灌满热水的玻璃盐水瓶、窗玻璃上的雾指痕、晒蔫的白菜帮、烟囱的炭灰、猫钻进被窝的拱背”——十个词拼出北方大院的寒冬清晨。

常见误区:这些“季节词”其实不精准

1. 伪夏词

“春风拂面”常被误用于夏夜,实际夏风多挟热浪,应改为“风像刚掀笼的蒸汽”。

2. 伪冬词

“滴水成冰”需气温低于-20℃,华北多数地区更适合“水缸结出铜钱厚的冰碴”。

结语:让词语成为温度的开关

当读者看到“栀子花被晒得微微卷曲”,鼻尖会泛起闷热的香;当读到“铁锹铲雪发出钝响”,指尖会泛起金属的冷。掌握夏冬词汇的感官密码,就能让文字自带体温计。

```

暂时没有评论,来抢沙发吧~