惊讶到底指什么?

惊讶,就是**突然遇到意料之外的事情时,大脑瞬间产生的强烈情绪波动**。它既包含“惊”的震动,也包含“讶”的疑惑,合起来形成一种“怎么会这样”的心理冲击。

自问:惊讶和震惊有什么区别?

自答:惊讶更偏向**短暂的情绪火花**,震惊则像**持续的地震波**,强度更大,时间更长。

---

惊讶的心理机制

1. **认知冲突**:大脑原本的预期模型被现实打碎,杏仁核立刻拉响警报。

2. **生理反应**:瞳孔放大、心跳加速、肾上腺素飙升,身体进入“战或逃”模式。

3. **表情泄露**:眉毛上扬、眼睛睁圆、嘴巴微张,微表情持续时间通常不足1秒。

自问:为什么有人惊讶时反而面无表情?

自答:高自控者会**瞬间抑制面部肌肉**,但手指颤抖或呼吸节奏仍会出卖真实情绪。

---

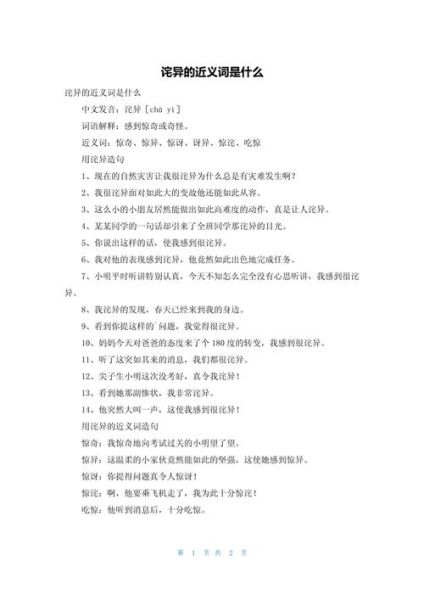

惊讶的近义词全景图

- **吃惊**:口语化,程度中等,如“听说他辞职了,我很吃惊”。

- **诧异**:书面感强,带一点**不解**,如“她的冷漠让我感到诧异”。

- **愕然**:突出**愣住**的状态,如“听到噩耗,他愕然站在原地”。

- **惊诧**:兼具惊讶与**责怪**,如“你竟会说出这种话,真让人惊诧”。

- **骇异**:文学色彩浓,含**恐惧**,如“古墓中的景象令人骇异”。

- **惊愕**:比“愕然”更强烈,常搭配**瞳孔地震**般的描写。

- **讶异**:温柔版惊讶,带**好奇**,如“孩子讶异地望着会说话的机器人”。

- **惊骇**:接近“惊恐”,如“惊骇的尖叫划破夜空”。

---

如何精准使用这些词?

场景一:日常聊天

“看到十年未见的同桌,我**吃惊**得说不出话。”

场景二:悬疑小说

“侦探打开箱子,一股**骇异**的腐臭扑面而来。”

场景三:学术论文

“实验结果与假设完全相反,研究者感到**诧异**。”

自问:能否用“震惊”替换所有惊讶词?

自答:不行,**震惊会削弱细腻层次**,像用重锤敲核桃,容易失真。

---

文化差异里的惊讶表达

- 中文:含蓄,常用“居然”“竟”暗示惊讶,如“你竟敢骗我”。

- 日语:用“えっ!”短促音,配合鞠躬表示礼貌式惊讶。

- 英语:“Oh my God”高频,但正式场合改用“I’m astonished”。

- *** 语:重复“Wallah”强调惊讶,同时手势上扬。

---

写作中的惊讶节奏

1. **短句+破折号**制造停顿:“他打开信封——里面是一张空白纸。”

2. **反常比喻**放大效果:“她的回答像一把冰锥,直接刺穿我的预期。”

3. **延迟揭晓**增加张力:先写“他盯着屏幕,手指开始发抖”,再揭示“彩票号码全中”。

自问:如何避免惊讶变狗血?

自答:**铺垫伏笔**,让惊讶成为“意料之外,情理之中”,比如提前描写角色爱买彩票的习惯。

---

惊讶的商业价值

- **营销案例**:可口可乐“姓名瓶”让消费者惊讶“居然有我”,销量提升7%。

- **用户体验**:APP首次打开时的**动态彩蛋**,能提升次日留存率12%。

- **直播话术**:主播突然降价喊出“全网更低”,瞬间弹幕刷屏“真的假的”。

---

惊讶与记忆的关系

**情绪强度越高,记忆固化越深**。神经科学实验显示,受试者对“惊讶段落”的回忆准确率比平淡段落高300%。

自问:为什么恐怖片里的惊吓镜头过目不忘?

自答:因为**杏仁核-海马体回路**把恐惧+惊讶打包成超强记忆包,大脑默认“危险信息优先存档”。

---

训练你的惊讶感知力

- **每日反常识记录**:睡前写下三件“今天最意外的小事”,如“电梯里遇到老板穿拖鞋”。

- **微表情观察**:看新闻暂停,猜测主播下一个表情,再播放验证。

- **词汇替换游戏**:把日记里的“惊讶”全部改成更精准的词,如“愕然”“骇异”。

---

惊讶的未来形态

随着AI生成内容普及,**“真假难辨”将成为新型惊讶源**。当用户发现“这篇小说居然是我十年前写的风格”,惊讶将升级为**存在主义困惑**。或许十年后,我们会需要新词来描述“被算法预判的惊讶”。

暂时没有评论,来抢沙发吧~