小鸟扑扇几下就能冲上天空,它们到底靠什么完成看似轻松的飞行?下面从结构、动作、能量到环境,层层拆解“小鸟怎么飞”与“小鸟飞行原理”这两个常被搜索的问题。

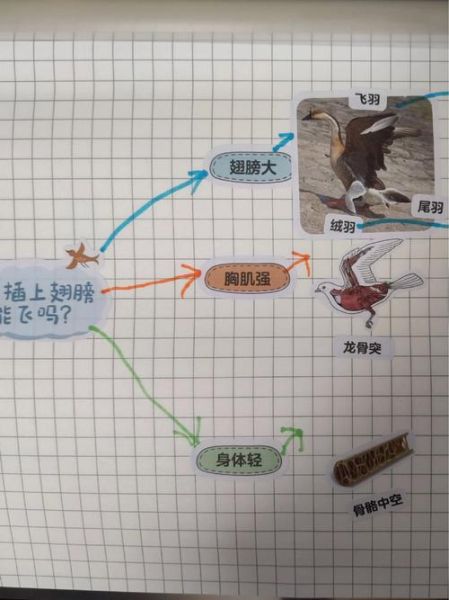

小鸟飞行的硬件:骨骼与羽毛如何配合

很多人以为鸟的轻盈只靠空心骨,其实更关键的是骨骼与羽毛的联动系统。

- 叉骨像弹簧:胸骨突出的叉骨在振翅时储存弹性势能,减少肌肉疲劳。

- 飞羽分级:初级飞羽负责推力,次级飞羽产生升力,二者角度差仅5°就能改变气流方向。

- 小翼羽当扰流板:降落前小翼羽竖起,瞬间增加阻力,实现“空中刹车”。

小鸟怎么飞:七个关键动作拆解

把慢放镜头逐帧分析,小鸟一次完整振翅可拆成七步:

- 下扑阶段:胸肌收缩,翅膀向下向后,产生80%的升力。

- 内旋阶段:腕关节内旋,翼尖形成小角度涡流,提高推力。

- 折叠阶段:翅膀半收,减少回拉阻力。

- 上抬阶段:背阔肌发力,翅膀向上向前。

- 外展阶段:飞羽分离,让气流穿过,降低负压。

- 预伸展:肩关节提前锁定,为下一次下扑储能。

- 微调尾羽:尾部左右摆动,修正航向。

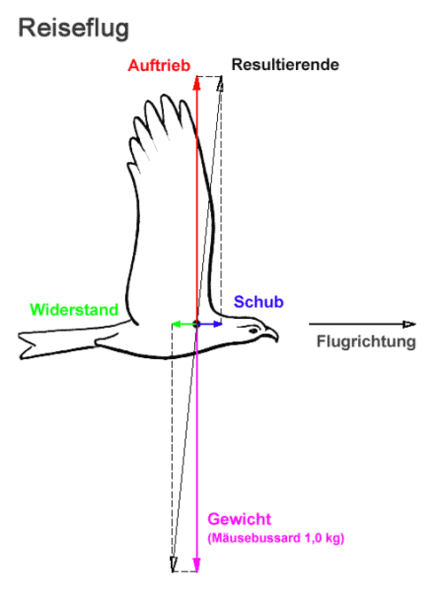

小鸟飞行原理:伯努利定律够用吗

问:小鸟飞行只靠伯努利定律?

答:远远不够。

现代流体力学研究发现,小鸟同时使用三种升力机制:

- 经典升力:翼型上下表面压力差,占升力总量约60%。

- 前缘涡升力:翅膀前缘产生稳定涡流,额外贡献25%。

- 拍动升力:翅膀加速拍动时形成“瞬时环量”,补足剩余15%。

能量账本:小鸟如何省油

蜂鸟悬停时心率可达1200次/分,它们怎样避免“燃油耗尽”?

- 滑翔穿插:信天翁利用海面上升气流,滑翔距离占航程90%。

- V字编队:大雁队形让后方个体减少23%的诱导阻力。

- 肌肉切换:胸肌与背阔肌交替做功,单块肌肉休息时间提升40%。

环境变量:风、雨、温度如何改变飞法

同一品种在不同城市飞行姿态差异明显,原因藏在环境细节里:

- 逆风起飞:麻雀会增大初始拍翅角度至45°,缩短滑跑距离。

- 雨中羽毛:羽毛表面油脂层遇水膨胀,重量增加7%,雨燕因此减少滑翔时间。

- 高原空气稀薄:藏雪鸡血红蛋白浓度比低海拔同类高15%,弥补氧供不足。

常见误区:人类对小鸟飞行的三大误解

误解一:小鸟飞得越快越省力。

真相:每种鸟都有“最经济空速”,过快或过慢都会增加能耗。

误解二:羽毛完全密封才能飞。

真相:飞羽间留2-3毫米缝隙反而能减少湍流,提高升力效率。

误解三:小鸟靠尾巴转向。

真相:主转向由翼尖差动完成,尾巴只负责微调与减速。

延伸思考:仿生无人机从小鸟学到什么

斯坦福大学的“PigeonBot”把小鸟飞行原理搬进工程:

- 可变翼关节:40根真实鸽羽+伺服电机,实现翼展实时调整。

- 弹性叉骨结构:碳纤维弹簧替代金属铰链,重量减轻30%。

- 尾翼协同:无人机尾翼模仿扇形尾羽,急转弯半径缩小至1.2米。

下次抬头看见掠过头顶的麻雀,不妨想象它正完成一场精密计算的空中芭蕾:骨骼弹簧蓄势,羽毛分级切风,肌肉交替做功,气流被前缘涡驯服成升力。小鸟怎么飞?答案就藏在每一次肉眼难辨的振翅细节里。

暂时没有评论,来抢沙发吧~