为什么一上课就走神?先找根源

很多人以为“走神”只是意志力差,其实背后往往藏着更复杂的诱因。

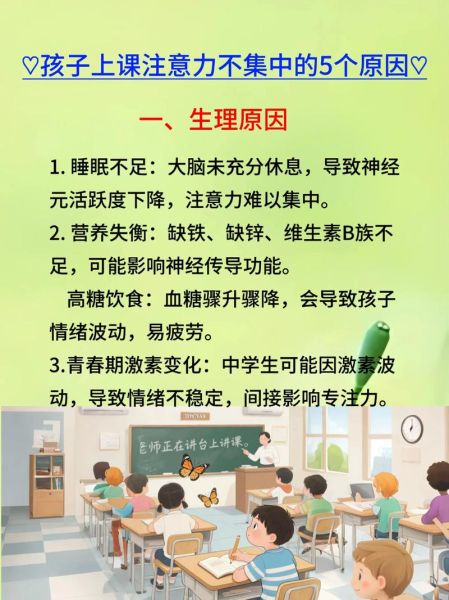

- 生理层面:前一晚熬夜、血糖波动、长时间久坐导致大脑供氧不足。

- 心理层面:对课程缺乏兴趣、害怕被点名、担心成绩。

- 环境层面:教室光线刺眼、邻桌窃窃私语、手机消息弹窗。

上课状态差的表现有哪些?

别等考试红灯才后知后觉,以下信号出现时就要警惕:

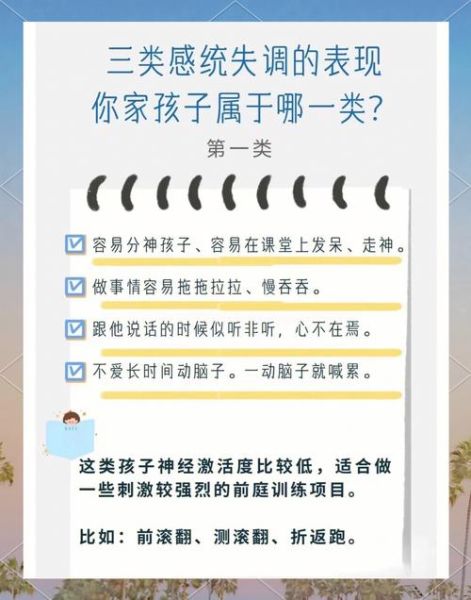

- 眼神涣散:盯着黑板却找不到焦点,老师提问需要重复两遍才反应过来。

- 频繁小动作:转笔、抖腿、抠指甲,用机械动作缓解焦虑。

- 笔记断片:一节课下来只写了三行字,且字迹潦草无法辨认。

- 时间错觉:感觉刚上课十分钟,下课铃却响了。

如何快速进入“沉浸式”听课模式?

课前:三分钟启动仪式

别小看这180秒,它能把大脑从“闲逛”切换到“学习通道”。

- 清空桌面:只留下课本、一支主色笔、一支红笔,降低视觉干扰。

- 自问目标:“今天这节高数我要弄懂洛必达法则的三种陷阱”——具体任务比“好好听课”更有驱动力。

- 生理唤醒:喝两口温水、做两次深呼吸,给大脑补氧。

课中:三招锁定注意力

真正的高手,不靠毅力死撑,而是巧用策略。

- “番茄钟笔记法”:把45分钟切割成三个15分钟,每完成一段就在笔记页脚画个✔,成就感会推着你往前走。

- “老师提问预测”:边听边猜“接下来可能会问三角函数周期”,一旦猜中,多巴胺瞬间飙升,专注度自然提高。

- “关键词回声”:当老师说到“电解质”“熵增”这类核心词,心里默念两遍,相当于给大脑打了个锚点。

课后:两分钟固化记忆

遗忘从下课那一刻开始,及时“封口”才能把知识锁进长期记忆。

- “电梯回忆”:走出教室到洗手间的路上,默背一遍本节课的三个要点。

- “三色笔复盘”:用黑色写概念、红色写易错点、蓝色写例题,十分钟后再翻一次,记忆痕迹加深。

常见误区:这些“努力”正在拖垮你

很多人越努力越疲惫,是因为踩中了隐形陷阱。

- 整页抄PPT:手在动,脑却停,课后看着密密麻麻的字毫无印象。

- 带耳机听轻音乐:歌词或旋律会抢占工作记忆,导致关键信息漏听。

- 课后狂刷题不回顾:没弄懂原理就海量刷题,错误模式被反复强化。

进阶技巧:把“被动听课”升级成“主动狩猎”

问题清单法

课前花五分钟写下三个“我想搞懂的问题”,比如:

- 为什么楞次定律总用“阻碍”而不是“阻止”?

- 定积分几何意义的“面积”为什么可以是负的?

- 英语虚拟语气中“were to do”和“should do”到底差在哪?

带着问题进课堂,耳朵会像雷达一样自动捕捉答案。

“费曼复述”实战

下课后找同桌用30秒讲清一个概念,如果对方能听懂,说明你真的掌握了;如果卡壳,立刻翻书补缺。

环境微调

固定坐在距离讲台第二排偏左的位置——既能看清板书,又处在老师视线范围内,无形中减少走神机会。

长期主义:打造可持续的专注体质

真正的高手不靠一时鸡血,而是把专注变成习惯。

- 睡眠周期化:连续三天睡满7.5小时(五个完整周期),白天的专注时长能提升。

- 运动微习惯:每天晚自习前做20个深蹲,提升脑源性神经营养因子(BDNF)水平,记忆力显著增强。

- 信息斋戒:上课前两小时关闭社交软件,避免“多巴胺透支”导致课堂兴奋阈值升高。

如果还是走神,试试“极端急救包”

当所有 *** 都失效,用这三步把自己拉回现实:

- 掐虎口:轻微疼痛 *** 交感神经,让大脑瞬间清醒。

- 喝冰水:低温 *** 触发“潜水反射”,心率下降,注意力重新聚焦。

- 写“走神日记”:把刚才飘走的念头写在草稿纸上,比如“中午吃黄焖鸡”,写完就放下,避免大脑反复惦记。

上课状态从来不是玄学,而是一套可以拆解、练习、优化的技术。从下一节课开始,先挑一个 *** 试三天,你会亲眼看见改变发生。

暂时没有评论,来抢沙发吧~