什么是“脏词语”?

脏词语,通常指带有侮辱、歧视、色情、暴力、地域攻击等负面色彩的语言,在 *** 、日常口语或文字交流中都可能出现。它们不仅影响沟通氛围,还可能触犯法律或平台规则。

常见脏词语分类与示例

1. 人身攻击类

- 蠢货、废物、脑残:直接贬低对方智力或能力。

- *** 、断子绝孙:带有诅咒性质的极端表达。

2. 歧视与偏见类

- 地域黑(如“某地人都是小偷”):针对特定地区的刻板印象。

- 性别歧视(如“女司机就是马路杀手”):强化性别偏见。

3. 色情与低俗类

- 露骨性暗示(如“约吗”“ *** ”):在公共平台传播可能违规。

- 器官侮辱:用身体部位词汇进行羞辱。

4. 暴力威胁类

- “弄死你”“找人收拾你”:即使未实施,也可能构成恐吓。

如何快速识别 *** 脏话?

技巧一:敏感词库匹配

平台通常内置敏感词过滤系统,例如将“SB”自动替换为“**”。但用户可能用谐音(如“ *** ”)或拼音缩写(如“nc”)绕过,需结合上下文判断。

技巧二:语境分析法

同一词汇在不同场景下含义不同。例如:

- “你真狗”在朋友间可能是调侃;

- “狗东西”则明显是辱骂。

技巧三:观察标点与重复

连续感叹号、问号或重复字母(如“傻X!!!”)往往伴随情绪激化,需警惕。

为什么脏话屡禁不止?

心理动因

- 情绪宣泄:愤怒时用极端语言获得短暂 *** 。

- 群体认同:某些圈子将脏话视为“真性情”标志。

- 匿名性: *** ID隐藏身份,降低道德约束。

平台治理难点

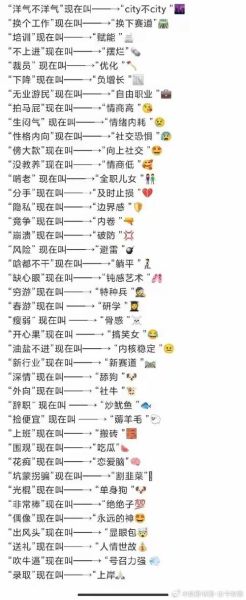

- 变种速度快:如“尼玛”→“尼马”→“伱嬤”。

- 方言差异:粤语“戆鸠”可能不被其他地区系统识别。

遇到脏话如何应对?

个人层面

-

冷静三秒:避免被激怒后升级冲突。

-

举报而非回骂:截图保存证据,提交平台处理。

-

设置屏蔽关键词:微博、B站等平台支持自定义过滤。

企业/平台层面

-

AI+人工审核:机器初筛后由人工复核语义。

-

信用分制度:多次违规者限制发言或封号。

-

正向引导:用“友善发言提醒”替代单纯删帖。

法律红线:哪些脏话可能违法?

根据《 *** 信息内容生态治理规定》,以下行为可能面临行政处罚或刑事责任:

- 公然侮辱他人(如微博挂人并配文辱骂)。

- 煽动地域仇恨(如发布“某地人都该死”)。

- 传播淫秽信息(如详细描述性行为并@他人)。

2023年某主播因直播中辱骂观众“穷鬼”,被平台永久封禁并罚款万元。

如何教育孩子远离脏话?

家庭场景模拟

情景:孩子学同学说“他妈的”。

回应:“这个词会让别人伤心,就像有人骂你‘笨蛋’一样。我们可以说‘我很生气’来代替。”

学校干预措施

-

“脏话瓶”游戏:学生写下听到的脏话投进瓶子,老师统一讲解危害。

-

角色扮演:分组表演“被脏话伤害”的场景,培养共情能力。

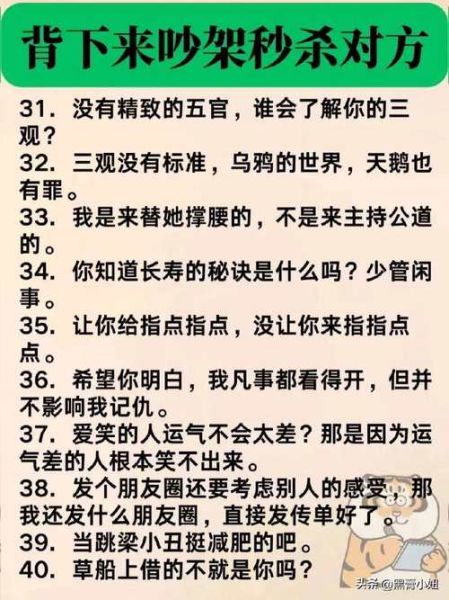

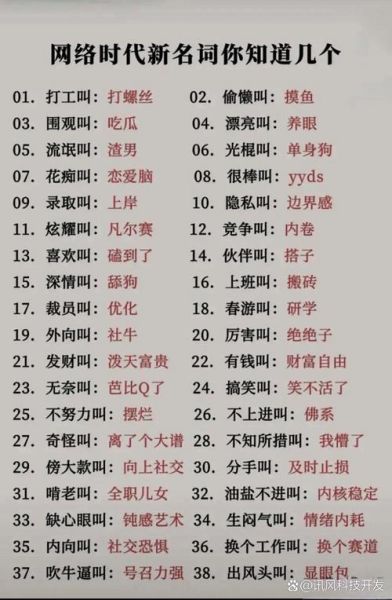

延伸思考:脏话会“进化”吗?

答案是肯定的。从十年前的“TMD”到如今的“绝绝子”“无语子”(部分语境下带贬义),脏话形式随文化变迁而更新。未来可能出现emoji组合攻击(如🖕💩)或外语混搭(如“bitch+中文后缀”),需要持续追踪研究。

暂时没有评论,来抢沙发吧~