国家有哪些美好的词语?

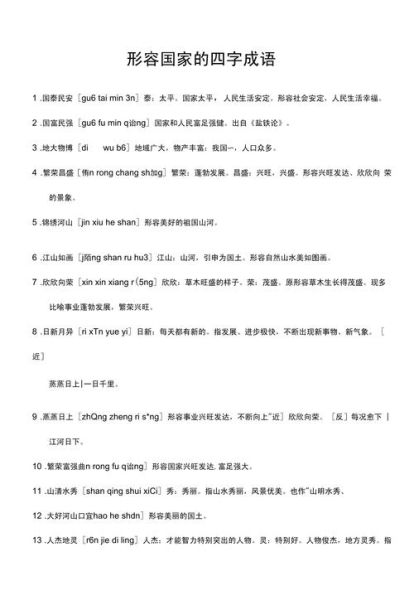

国泰民安、河清海晏、政通人和、锦绣河山、欣欣向荣、蒸蒸日上、安居乐业、丰衣足食、风调雨顺、四海升平。

这些词语背后的文化密码

1. 国泰民安:千年不变的祈愿

“国泰民安”最早见于《汉书·刑法志》,短短四字却浓缩了古人对国家与百姓双重安定的极致追求。**“泰”象征泰山稳固,“安”寓意百姓无虞**,二者合一,成为历代帝王祭天时的必用祝词。

自问:为什么这个词能穿越两千年仍被频繁引用?

自答:因为它把抽象的国家命运与具象的百姓生活无缝衔接,任何人都能瞬间共情。

2. 河清海晏:自然与政治的双重隐喻

“黄河水清”在古代被视为祥瑞,而“海晏”指大海平静无波。**当自然界的异象成为政治清明的象征**,这个词便拥有了超越文学的生命力。

自问:现代人还用得上这种自然隐喻吗?

自答:当然,比如“绿水青山就是金山银山”便是当代版的“河清海晏”。

如何用好这些词语?

场景一:官方文案的庄重感

错误示范:某县宣传“我们县现在国泰民安啦!”

正确示范:**“春到江南,千村万户皆呈国泰民安之景;税减粮丰,十里八乡共唱政通人和之歌。”**

要点:

- 避免口语化,用对仗或排比提升庄重感

- 搭配具体数据或场景,防止空洞

场景二:商业品牌的文化嫁接

案例:某茶叶品牌将“河清海晏”印在礼盒上,并附文案——**“一叶入水,山河静穆;一盏在手,四海晏然。”**

自问:商业使用如何避免违和?

自答:

- 选择与产品属性契合的词语(茶与“静”关联)

- 用动词激活静态词汇(“入水”“晏然”)

场景三:个人表达的深度

朋友圈文案对比:

普通版:“祖国真美!”

进阶版:**“从塞北的雪到江南的莺,每一寸锦绣河山都在替‘国泰民安’作注脚。”**

技巧:

- 用地理意象拓展词语边界

- 把抽象词汇转化为可触可感的画面

容易踩的雷区

1. 时空错位

错误案例:描述抗疫时用“四海升平”

原因:**“升平”强调无灾无难,与疫情背景冲突**

替代方案:“众志成城”更贴合

2. 情感过载

错误案例:小学生作文写“看到升旗,我感到了河清海晏”

原因:词语分量与年龄阅历不匹配

修正:改为“看到升旗,我想到了课本里的‘欣欣向荣’”

进阶玩法:让词语“活”起来

1. 拆字重组

将“政通人和”拆解为:

- **政通**:政策像高速公路直达田间

- **人和**:老乡的笑容比秋收的稻穗更饱满

2. 跨媒介联动

短视频脚本示例:

画面:无人机掠过梯田→字幕“锦绣河山”

画面:老人数养老金→字幕“丰衣足食”

BGM:古筝版《在希望的田野上》

3. 反向留白

文案:**“如果国泰民安有形状,大概是凌晨四点包子铺的蒸汽。”**

技巧:不直接说词,而用生活场景让读者自动联想

为什么我们要守护这些词语?

当“躺平”“内卷”成为流行语,**这些美好词汇像锚点,防止我们的语言彻底滑向功利与焦虑**。它们不是粉饰太平的工具,而是提醒:所有宏大叙事最终都要落回“有人问你粥可温”的微观叙事。

下次提笔时,不妨问问自己:

“我写的究竟是‘四海升平’的套话,还是能让一个归乡游子瞬间泪目的具体灯火?”

暂时没有评论,来抢沙发吧~