孩子真的“无语言”吗?先厘清三个常见误区

很多家长一听到“无语言”就慌了神,其实要先排除以下情况:

- **听力障碍**:先做一次全面的听力筛查,**轻度听损**也可能导致语言延迟。

- **语言环境单一**:家里只有老人带、电视陪伴,**互动词汇量不足**会让孩子“没机会说”。

- **发育里程碑差异**:18个月才开口的孩子里,约三成属于**正常晚语**,并非真正无语言。

无语言孩子的四大核心训练方向

1. 先建立“沟通动机”而非逼孩子开口

自问:孩子为什么一定要说话?

答:当他发现**“说话比哭更快得到东西”**,动机才会产生。

实操步骤:

- 把孩子喜欢的饼干放在透明盒里,**故意让他看得见够不着**。

- 等待3秒,若孩子伸手,家长**只发出单音“饼”**并立即打开盒子。

- 重复一周后,尝试让孩子模仿“饼”的发音,**哪怕只是“b”的爆破音也立刻奖励**。

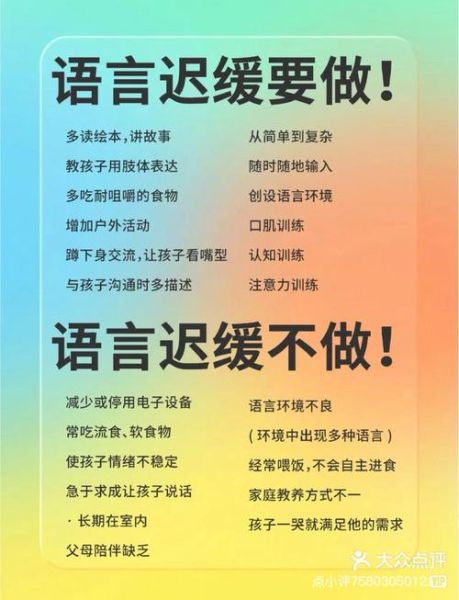

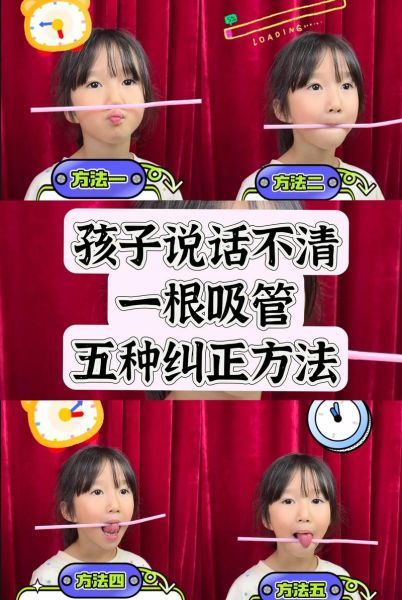

2. 口肌训练:不是“吹蜡烛”那么简单

很多家长盲目做吹泡泡、吸吸管游戏,效果却一般。**关键在于针对性**:

- **舌根无力**:用果酱点在口腔上颚,引导孩子**用舌尖舔食**。

- **唇闭合差**:把海苔片贴在嘴唇上,让孩子**用嘴唇“运输”到牙齿咬碎**。

- **下颌控制弱**:提供**长条形牛肉干**,要求左右磨牙交替咀嚼20次。

3. 手势符号:被忽视的“语言桥梁”

研究显示,**使用手势符号的孩子平均比完全无辅助的孩子早3-6个月开口**。

入门技巧:

- 从**“我要”**开始:教孩子双手抱拳放在胸口,**每次孩子指物品时,家长先帮他做手势再说“我要XX”**。

- 逐步扩展:吃饭前做“吃”手势(手指捏合碰嘴唇),**坚持2周后再加入拟声词“啊呜”**。

4. 情境脚本:把生活变成“台词课”

自问:为什么孩子背广告词很快,却叫不出“妈妈”?

答:因为广告有**固定场景+重复节奏**。

家庭应用示例:

每天睡前固定流程:

家长说:“**月亮出来了,宝宝要——**”

停顿3秒,若孩子无反应,**家长握住孩子手拍拍自己说“妈妈抱”**。

持续两周后,突然某天孩子会抢答“抱”甚至“妈妈抱”。

家长最容易踩的五个坑

- 过度提问:“这是什么?那是什么?”连续追问会让孩子逃避沟通。

- 电子保姆:iPad里的儿歌每首换场景,反而破坏**语言重复性**。

- 纠正发音:孩子好不容易说“水”,家长立刻纠正“是‘喝水’”,**挫败感会扼杀下一次尝试**。

- 忽视非语言信号:孩子拉你手去冰箱,家长直接拿牛奶,**错失了教他表达“牛奶”的机会**。

- 训练时长过密:每天高强度训练2小时,不如**分散到6次、每次5分钟的微互动**。

进阶:何时需要专业干预?

出现以下情况建议就诊:

- 24个月仍**无任何有意义的发音**(如“爸爸”“妈妈”)。

- 孩子**只对物品发声,从不看人眼睛**。

- **刻板行为明显**:如反复开关门、排列积木必须直线。

可选择的评估路径:

- 三甲医院**儿童保健科**做发育商测评。

- 残联定点机构的**言语治疗科**申请免费评估。

- 一线城市可预约**国际认证的BCBA行为分析师**。

一个真实案例:从沉默到主动提问

3岁半的豆豆只会说“啊”,评估显示**认知正常但口肌低敏**。干预方案:

- 前两周:每天**用冰棉签 *** 口腔**,从牙龈到舌根画“十字”。

- 第三周:引入**“选择”场景**,拿苹果和香蕉问“要哪个?”,**只要用手指就立即给**。

- 两个月后:豆豆之一次说出**“香蕉剥”**,虽然不完整,但已具备**主动组合词汇**的能力。

关键转折点:某天豆豆把拼图递给爸爸,爸爸故意装傻:“嗯?”豆豆急得跺脚,突然冒出**“帮帮我”**——**情绪推动语言爆发**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~