为什么叠词能让荷花“活”起来?

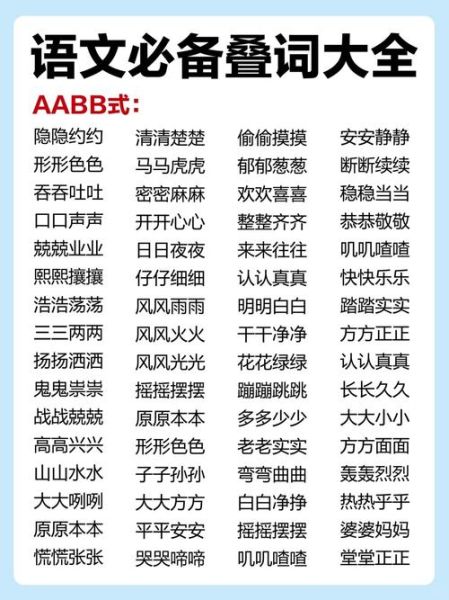

很多人写荷花时只会用“美丽”“清香”,读起来平淡。其实,**aabb式叠词**自带节奏感,能把荷花的色、香、态一层层推到读者眼前。比如“田田”写叶,“袅袅”写香,“亭亭”写姿,三组词就把荷塘的立体画面勾勒出来。

常用荷花aabb词语全景图

1. 写荷叶:铺展开的绿意

- 田田:最经典,《江南》里“莲叶何田田”早已成为固定搭配,形容叶片层层铺展、无边无际。

- 叠叠:突出叶片相压的层次感,适合雨后荷叶带水珠的场景。

- 圆圆:强调形状,儿童视角常用,如“圆圆的荷叶像一把伞”。

2. 写荷花:姿态与色泽

- 亭亭:花茎挺拔,花朵高出水面,自带“出淤泥而不染”的孤高。

- 袅袅:写微风中花茎轻摇,带动态美,常与“荷香”搭配。

- 灼灼:形容花色艳而不俗,适合映日荷花。

3. 写荷香:看不见的涟漪

- 缕缕:香气一丝丝钻入鼻腔,适合清晨带露的荷塘。

- 阵阵:风来香动,忽浓忽淡,适合午后热浪中的清凉感。

- 清清:强调香气的通透,与“浊世”形成对比。

实战:如何把叠词嵌入段落而不生硬?

示范段落拆解

原文:荷塘里,荷叶田田,荷花亭亭,香气阵阵。

升级:清晨的湖面,**田田**的荷叶像被绿墨晕染的宣纸,边缘**圆圆**地卷起露珠;一朵粉荷**亭亭**地立在中央,花瓣**叠叠**如仙裙;风掠过,**袅袅**花茎轻摇,**缕缕**清香便顺着水纹**清清**地荡开。

自问自答:

- 问:为什么“田田”放在句首?

答:先铺底色,让读者一眼锁定画面主体。

- 问:香气为何用“缕缕”而非“阵阵”?

答:清晨风微,香气更纤细,午后才用“阵阵”。

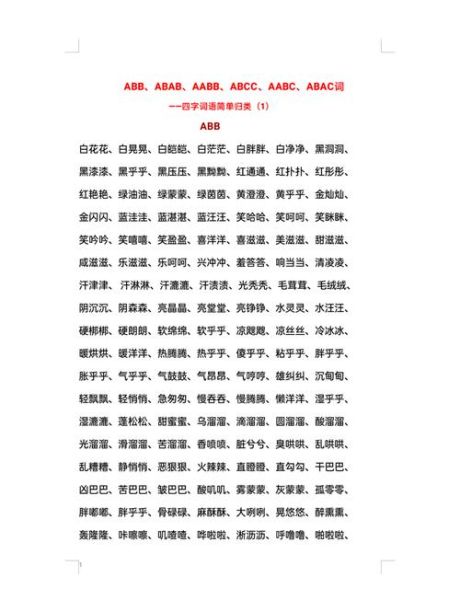

进阶技巧:叠词+通感,让文字有味道

把aabb词语与通感修辞结合,荷香就能“被看见”。

- 清清的荷香像一缕**凉凉**的月光,贴在滚烫的皮肤上。

- 袅袅的香气仿佛**柔柔**的丝带,在水面**缓缓**地打着结。

自问自答:

- 问:通感会不会太花哨?

答:控制在一句话里只转换一种感官,如“香→触觉”,既新鲜又不乱。

常见误区:别让叠词变成“复读机”

- 误区1:一句连用三个以上叠词,如“田田的叶,亭亭的花,袅袅的香,清清的水”,节奏拖沓。

修正:最多两处,其余用动词或比喻调剂。

- 误区2:把“灼灼”用于白色荷花。

修正:白色用“皎皎”“皑皑”,保留“灼灼”给红荷。

- 误区3:忽略时间线。

修正:晨荷用“淡淡”“清清”,午荷用“灼灼”“阵阵”,晚荷用“脉脉”“隐隐”。

写作模板:三步速成“荷香段落”

- 定画面:先选一组aabb词语写叶,如“田田”“叠叠”。

- 加主体:再用“亭亭”“袅袅”写花,插入颜色比喻。

- 勾余味:最后用“缕缕”“清清”写香,并带一句通感。

套用示例:

午后,**叠叠**的荷叶像撑开的绿伞,**圆圆**的伞面上滚着银亮的珠;一朵红荷**亭亭**地探出伞海,花瓣**灼灼**如少女羞涩的腮红;忽而风来,**阵阵**香气**清清**地漫过堤岸,仿佛**凉凉**的雪糕贴上了舌尖。

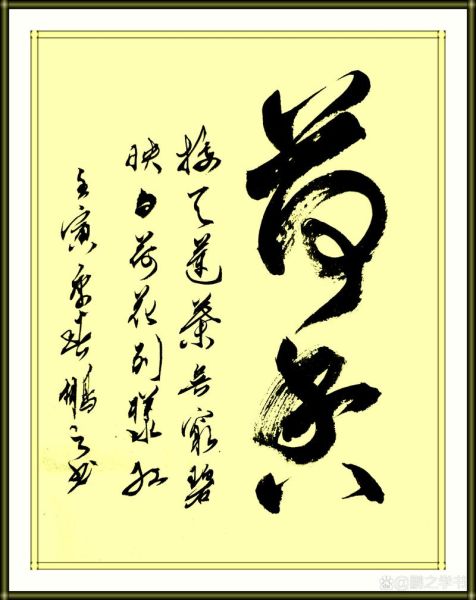

延伸思考:叠词背后的文化密码

“田田”源自《江南》民歌,自带江南水韵;“亭亭”出自《诗经·山有扶苏》,含挺拔之意。用这些词时,其实也在悄悄调用两千年来的集体记忆,让文字有了回声。

结语:让荷塘自己说话

下次写荷花,不妨先闭上眼,听风穿过荷叶的声音,闻那**清清**的香,再睁眼时,**田田**、**亭亭**、**袅袅**这些词会自己跳进稿纸。文字不必多,三组叠词,就能让一整个夏天在纸上盛开。

暂时没有评论,来抢沙发吧~