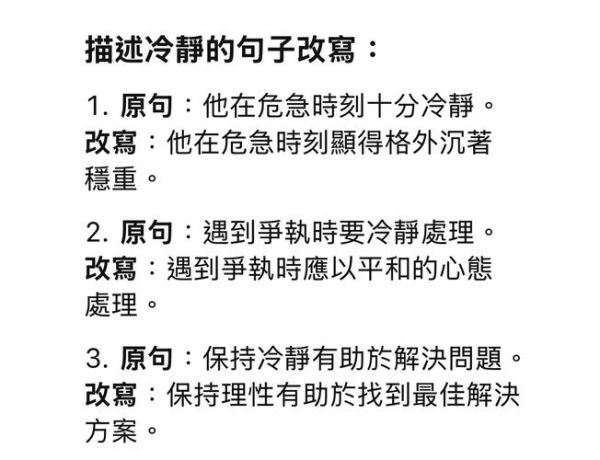

一、常见形容镇定的词语大盘点

中文里描写“稳得住”的词远比我们想象丰富,以下按使用频率与场景分类,方便你写作或日常表达时信手拈来。

- 面不改色:面对突发状况,脸色毫无变化,多用于危急场合。

- 泰然自若:内心安定,举止自然,常见于演讲、谈判。

- 从容不迫:节奏稳、动作有序,适合描述工作高效的人。

- 处变不惊:专指变故当前仍冷静,突出“变”字。

- 镇定自若:与“泰然自若”近义,但多一层“自控”意味。

- 波澜不惊:原写水面平静,引申为情绪平稳。

- 神色自若:强调面部表情管理到位。

- 稳如泰山:比喻立场或情绪极稳,带褒义。

二、为什么有人天生冷静,有人却容易慌?

自问:镇定是一种天赋,还是后天可练的技能?

自答:二者皆有。心理学把“情绪稳定性”列为五大人格之一,先天占三成,其余七成靠训练。

1. 生理差异:杏仁核活跃度

大脑杏仁核越敏感,对危险信号反应越剧烈。通过功能性核磁扫描发现,**长期冥想者的杏仁核体积平均缩小5%**,说明神经可塑性真实存在。

2. 成长经历:暴露疗法的雏形

童年经常搬家、参与竞技比赛的人,大脑更早习惯“不确定”。**重复暴露在可控压力中**,会逐步拉高“情绪阈值”。

3. 认知框架:解释风格决定情绪

同一场堵车,有人视为“灾难”,有人视为“听书机会”。**把事件解释为暂时、局部、非个人化**,是认知行为疗法的核心技巧。

三、可落地的冷静训练清单

以下 *** 按投入时间由短到长排列,任选其一坚持两周,即可测出心率变异度(HRV)提升。

- 4-7-8呼吸法:吸气四秒、屏息七秒、呼气八秒,每天三轮,快速降低交感神经兴奋。

- 冷 *** 训练:洗脸或手浸冰水三十秒,模拟“战逃反应”后主动放松,提高迷走神经张力。

- 最坏结果写作:把担心的事写到纸上,再逐条写出应对策略,**将模糊焦虑转为具体方案**。

- 延迟反应法:手机收到愤怒信息时,强制自己倒数二十秒再回复,打断情绪链。

- 每日微冒险:刻意做一件小事打破舒适圈,如主动和陌生人问路,训练大脑适应不确定性。

四、场景化示范:面试、演讲、突发事故

场景一:高压面试

问题:手心出汗、大脑空白怎么办?

步骤:

- 进入会议室前,**舌尖顶住上颚做三次深呼吸**, *** 副交感神经。

- 把对方想象成“需要我帮忙的学长”,降低权力差距感。

- 回答前用一句“这是一个好问题,我先整理两秒”争取时间,**既显沉稳又为自己创造缓冲区**。

场景二:公众演讲忘词

问题:台下几百人盯着你,脑海突然断片。

步骤:

- 立刻喝水,动作本身传递“掌控感”。

- 用“刚才我们讲到……”复述上一段,**大脑会自动重启关联记忆**。

- 若仍想不起,直接邀请观众互动:“你们觉得下一步最关键的点是什么?”**把焦点转移,反而赢得掌声**。

场景三:目睹街头事故

问题:旁人围观、尖叫,你如何快速镇定并施救?

步骤:

- 先对自己大声说“我是现场指挥”,**语言暗示可瞬间提升责任感**。

- 用“红绿黄”法扫视环境:红色=危险源,绿色=安全通道,黄色=潜在风险。

- 指派具体对象:“穿蓝衣服的先生请拨打120,戴帽子的女士帮我维持秩序。”**明确分工避免混乱**。

五、常见误区与纠正

误区一:冷静=没有情绪

纠正:真正的镇定是**“感受得到情绪,但不被带走”**。如同冲浪者看见巨浪,仍可选择更佳路线。

误区二:靠自我暗示就能解决一切

纠正:暗示只是之一步,**后续需要行动验证**。比如告诉自己“我能应对”,紧接着写下三个可行方案,大脑才会真正相信。

误区三:把镇定当面具,长期压抑

纠正:长期抑制情绪会导致“延迟爆发”。**每天安排十分钟“情绪倾倒时间”**,对空气或日记本释放,保持心理弹性。

六、进阶阅读与工具推荐

- 书籍:《情绪急救》——盖伊·温奇,提供日常情绪创伤的“创可贴”。

- APP:HRV4Training——用手机摄像头测心率变异度,量化训练效果。

- 课程:耶鲁大学《幸福科学》公开课,第3周专门讲压力调节。

- 硬件:EmWave2——手掌传感器实时反馈心率波形,像打游戏一样练冷静。

当你再次遇到心跳加速的场景,不妨先默念一句“我正在体验人类古老的生存机制”,然后挑一个训练过的技巧用上。镇定不是消除浪花,而是学会在浪花中站稳。

暂时没有评论,来抢沙发吧~