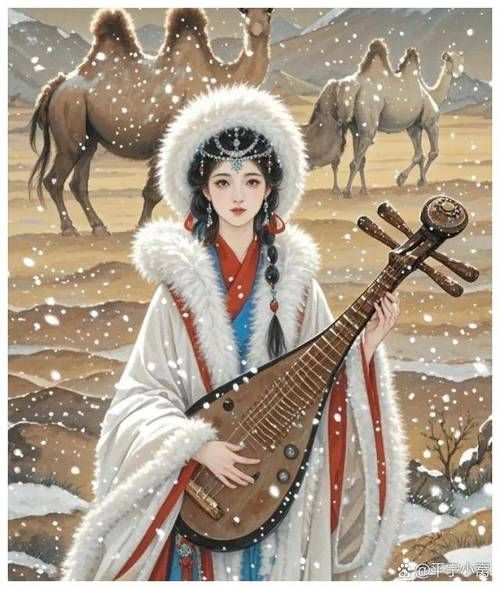

翻开《西京杂记》,一句“昭君丰容靓饰,光明汉宫”便奠定了她“落雁”之容的基调。**“落雁”并非夸张修辞,而是写实**:传说昭君行至塞外,南飞的大雁惊其容光,竟忘了振翅,纷纷坠地。这一细节被后世诗人反复吟咏,成为东方古典美学的巅峰符号。

《汉书》《后汉书》对昭君容貌仅一笔带过,并非史官疏忽,而是**汉代审美更重“德容兼备”**。班固笔下“良家子”的出身,暗示她端庄含蓄的气质;范晔一句“昭君入宫数岁,不得见御”,又侧面烘托其孤傲不阿。正因留白,才给后世留下无尽想象空间。

传统叙事常将昭君塑造成被迫和亲的弱女子,然而细读《匈奴传》可见端倪:

漠北出土的突厥文残卷里,昭君被称作“喀拉塔什的莲花”,直译为“黑石上的白莲”。这一比喻暗藏三重深意:

从杜甫“一去紫台连朔漠”到王安石“汉恩自浅胡自深”,文人笔下的昭君似乎永远泪眼朦胧。这种集体想象源于:

1. 士人阶层的投射:怀才不遇的文人借昭君“入宫见妒”暗喻自身遭际;

2. 宋明理学的影响:强调“贞节”的时代将再嫁匈奴单于的昭君视为道德困境;

3. 边塞诗的意象传统:大漠孤烟的苍凉需要一位“断肠人”来具象化。

包头市召湾汉墓出土的“单于和亲”瓦当,铭文“千秋万岁,长乐未央”印证了昭君和亲的喜庆性质;而蒙古国诺彦乌拉墓地发现的汉代织锦,纹样中既有中原的云气纹,又融合匈奴的鹰首图案,**实物证明昭君是文明互鉴的先行者而非牺牲品**。

昭君之美,不止于皮相:

空间维度:她让长安的宫墙与阴山的穹庐产生对话;

时间维度:从汉代的“宁胡阏氏”到今天的“和平女神”,她的形象随时代需求不断生长;

精神维度:当现代人在呼和浩特昭君墓前献上哈达,**美的本质早已升华为跨越民族与时空的共情**。

在碎片化阅读的时代,人们反复追问“王昭君到底有多美”,实质是在寻找一种**能承载复杂情感的审美载体**。她可以是抖音短视频里衣袂飘飘的“国风女神”,也可以是学术论文中推动民族融合的“文化使者”。这种多义性恰恰证明:真正的历史偶像,永远活在当代人的再创造中。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~