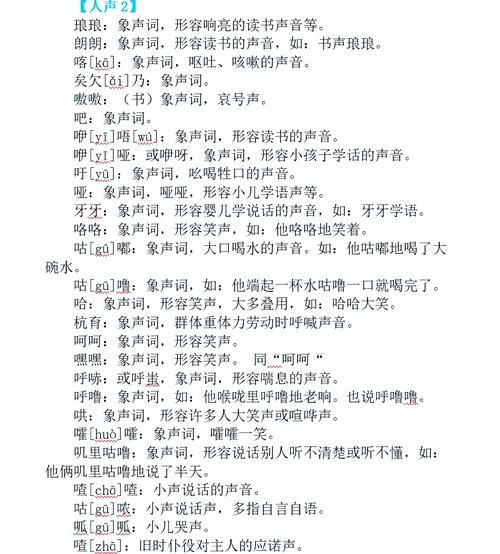

当听到“狂风呼啸”四个字,大多数人脑海里会立刻浮现窗框颤抖、电线哀鸣、尘土翻滚的画面。这种条件反射式的联想,源于汉语里对风声的精准描摹。所谓“呼啸”,本身就自带音感:气流被挤压后猛然释放,形成尖锐而悠长的哨音,再叠加“狂”字所暗示的猛烈力度,便构成了一幅动态声景。

自问:同一个场景能否用不同拟声词?答:可以。比如“呜——”侧重压抑,“咻咻”则突出撕裂感,情绪色彩截然不同。

别只写声音,让风“有重量”。示例:

狂风呼啸着砸向屋脊,瓦片像被无形巨掌掀起,发出碎裂前的脆响,尘土趁机钻进鼻腔,带着铁锈般的腥甜。

避免“呼呼”“嗖嗖”泛滥,可写成:

那风像千万根烧红的钢丝,从门缝抽进来,在皮肤上烙下一道道看不见的鞭痕。

把呼啸分阶段:

起初是试探性的低吟,继而拔高成尖锐的哨子,最后化作整片天空的怒吼,仿佛有人把云层撕成碎布。

| 地域 | 典型声音 | 形成原因 |

|---|---|---|

| 内蒙古草原 | 呼——呼——,尾音拖长 | 无遮挡地形,气流持续摩擦 |

| 重庆山城 | 呜噜噜,带滚动 | 楼宇峡谷效应,风向多次折射 |

| 东南沿海 | 咻——砰!,夹杂撞击 | 台风裹挟海水与杂物 |

自问:城市与乡村的风声更大区别在哪?答:城市多金属共振,乡村多草木摩擦,前者更刺耳,后者更苍茫。

很多新手会陷入拟声词堆砌的误区,例如:

狂风呼啸,呼呼呼,嗖嗖嗖,呜呜呜……

读者读到第三行就会疲劳。正确做法是:

每段只保留一个核心拟声词,其余用动作、光影、心理活动稀释。

场景设定:深夜,废弃车站。

风从破碎的穹顶灌入,先是试探性地掠过铁轨,发出轻金属的颤音;接着骤然拔高,像一把无形的锯子,来回拉扯锈蚀的钢梁。候车室的长椅开始移位,铁脚与水泥地摩擦出短促的尖叫。远处传来玻璃坠地的清脆,仿佛有人把星空摔得粉碎。

自问:如何用呼啸暗示角色绝望?

答:让风声与心跳同频。

每一次“呜——”都卡在胸腔最憋闷的节点,仿佛风替他哭,替他喊出无法出口的求救。

不写风本身,而写风停后的真空:

呼啸戛然而止,世界像被拔掉电源的音箱,留下耳鸣般的寂静。屋檐最后一滴雨迟迟不落,仿佛也在等待下一阵怒吼的指令。

掌握这些技巧后,再写“狂风呼啸”就不再是简单的四个字,而是一台能把读者直接拽进风暴中心的立体音响。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~