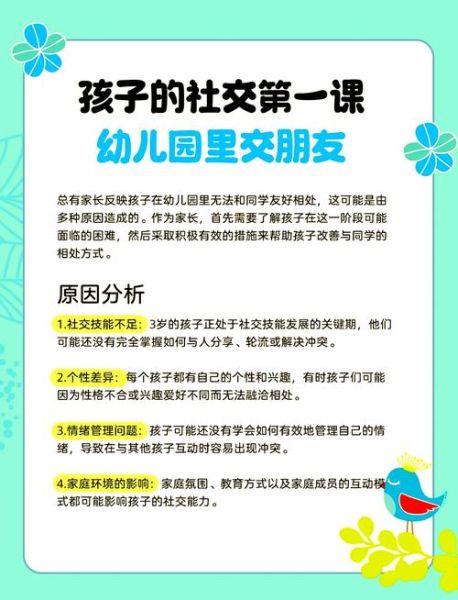

“我家孩子见到陌生人就躲,是不是社交障碍?”“幼儿园老师说他总爱抢玩具,该怎么教?”每天,家长群里类似的疑问此起彼伏。要回答这些问题,先得把“幼儿交往表现词语”掰开揉碎,再谈“如何正确引导”。

一、先把词说清:常见幼儿交往表现词语全景图

1. 主动型词汇

这些词背后藏着孩子愿意迈出之一步的勇气。例如,一个三岁半的孩子把积木递给同伴并说“我们一起搭”,就是“分享+邀请”的组合。

2. 被动型词汇

孩子站在滑梯边不动,不表示不想玩,而可能是在“旁观”中学习规则。

3. 冲突型词汇

出现“推搡”时,家长先别贴标签,先区分是情绪失控还是规则不清。

二、这些词语背后,孩子到底在表达什么?

自问自答:为什么同一个词在不同年龄含义不同?

两岁孩子说“不要”可能是情绪宣泄;四岁孩子说“不要”却可能是在谈判。观察眼神、肢体、语速,才能把词译成真正的需求。

自问自答:词汇量与社交能力成正比吗?

不一定。有的孩子话少,却擅长用表情和动作达成目的;有的孩子滔滔不绝,却不懂得轮流倾听。关键看情境适配度。

三、如何正确引导:分龄分场景策略

1. 0-2岁:建立安全感,词汇输入期

- 多用描述性语言:“宝宝把球递给哥哥,这是分享。”

- 回应式对话:孩子发出“啊啊”时,家长说“你想让妈妈抱,对吗?”

2. 2-3岁:规则萌芽,情绪命名

- 给情绪贴标签:“你抢玩具是因为着急,这叫‘着急’。”

- 提供二选一:“你想先玩小车还是先玩沙子?”减少硬碰硬。

3. 3-4岁:合作游戏,角色扮演

- 情景演练:用毛绒玩具模拟“抢椅子”,让孩子练习说“可以轮到我吗?”

- 强化正向词:每次出现“轮流”“谢谢”,立刻具体表扬:“你刚才说谢谢,小朋友笑得多开心。”

4. 4-6岁:解决冲突,共情升级

- 冲突复盘:回家后画三格漫画——“发生了什么”“我怎么想”“下次我可以怎么做”。

- 引入第三方:邀请幼儿园老师一起制定“班级用语卡”,把“你别过来”换成“请给我一点空间”。

四、家长最容易踩的坑

1. 把“内向”误读为“退缩”

有的孩子只是慢热,家长却不断催促“快去打招呼”,反而强化焦虑。正确做法是提前预告:“等会儿阿姨会来,你可以先挥挥手。”

2. 用成人逻辑解决孩子冲突

看到抢玩具,家长立刻说:“大的让小的。”结果哥哥更委屈。更有效的是描述事实+提问:“你们俩都想要红色小车,怎么办?”把思考权交还孩子。

3. 忽略非语言信号

孩子抿嘴、握拳,已经是“生气”的预告。如果家长只顾说教,情绪就会升级。先蹲下来对视+轻声:“我看到你拳头握得很紧,是不是有点生气?”

五、幼儿园老师的私房工具箱

- 情绪温度计:墙上挂一幅卡通体温计,孩子把照片贴到对应颜色,表达“我现在是红色生气”还是“蓝色平静”。

- 交友任务卡:每周发一张小任务——“今天找一个不常玩的小朋友说三句话”,完成即可盖印章。

- 冲突调解角:放两把“对话椅”,出现争执时,两个孩子坐上去轮流说“我觉得……我希望……”。老师只做计时员。

六、给家长的日常练习清单

- 每天晚餐后玩“今日社交词”游戏:全家轮流说出当天用到的一个交往词,并讲场景。

- 把负面词翻译成正面指令:“别跑”改成“请慢慢走”;“不要吵”改成“请用悄悄话”。

- 每周一次“无手机陪伴日”,家长全程跟随孩子,记录他主动发起的社交瞬间。

七、当专业帮助亮起红灯

如果孩子出现以下信号,建议咨询儿童心理师:

- 四岁以上仍完全回避眼神交流

- 语言退行,原本会说的话突然不说

- 频繁攻击行为且无法被安抚

把每一个交往表现词语都当成孩子递来的密码条,破译它,再用他能听懂的方式回传。久而久之,“幼儿交往表现词语有哪些”会变成“我家孩子今天又发明了什么新词”,而“如何正确引导”也将沉淀为你和孩子之间独有的默契。

暂时没有评论,来抢沙发吧~