“太假了”这三个字,几乎每天都会在评论区、群聊、甚至线下对话里出现。它像一面镜子,照出了人们对信息真实性的焦虑。到底怎样才算“假”?又该如何在信息洪流里快速识别?下面用自问自答的方式,拆解“太假了”背后的真相。

常见场景:

核心情绪:不是单纯质疑内容,而是感觉被当成“傻子”。当信息制造者把受众的智商按在地上摩擦时,“太假了”就是集体反抗的呐喊。

---1. 算法偏爱极端

平台推荐机制天然倾向高情绪、高冲突的内容。夸张标题、离谱剧情,反而更容易获得流量。

2. 认知懒惰

大脑处理信息时,默认走“省力路径”。比起查证,人们更愿意先转发再判断,导致谣言裂变。

3. 利益驱动

从“卖惨带货”到“虚假科普”,背后是清晰的变现路径:流量=广告=钱。造假成本远低于收益。

自问:这条信息的原始出处是哪里?

操作:用搜索引擎的“时间排序”功能,查看最早发布者。若源头是匿名小号或无认证账号,警惕值+1。

自问:有没有权威媒体或机构报道过?

操作:对比新华社、央视、澎湃新闻等信源。若只有自媒体矩阵在传,警惕值+2。

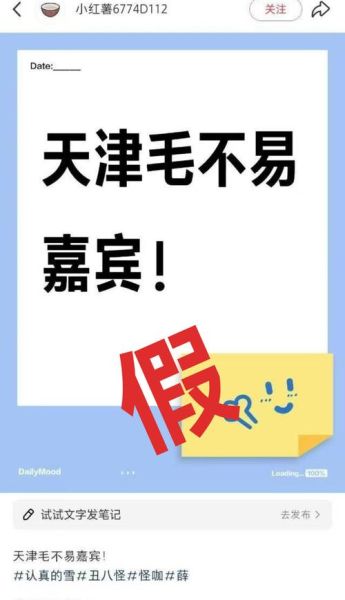

自问:事件是否符合常识?

案例:“某明星深夜捐款1亿现金”——银行大额转账需提前预约,1亿现金需卡车运输,逻辑不通。

原则:不确定真假,先按住转发键。

技巧:微信可长按消息选择“搜一搜”,抖音可点击“举报-不实信息”。

*** :记录频繁发布虚假内容的账号,下次刷到时直接划走。

进阶:用RSS订阅可信信源,减少算法投喂。

操作:对“太假了”内容点“不感兴趣”,对优质内容完播+点赞。

效果:两周后,推荐流会明显清爽。

1. 商业模型冲突

虚假内容带来的停留时长、互动率,正是平台卖给广告主的“商品”。

2. 技术局限

AI识别能过滤“明显谣言”,但对“半真半假”的灰度内容(如断章取义)效果有限。

3. 法律滞后

造谣者被封号后,换号成本几乎为零。而平台若主动删帖,又可能被扣“侵犯言论自由”的帽子。

悲观视角:不会。只要人性存在猎奇、贪婪、愤怒,虚假内容就有土壤。

乐观视角:技术正在进步。比如区块链存证可溯源信息路径,AI生成内容强制标注“数字水印”。

普通人的机会:成为“信息守门人”。当足够多的人学会辨别,“太假了”的评论区,就会变成“已举报”的接力赛。

---下次再脱口而出“太假了”时,不妨多花30秒,用行动让它少一点生存空间。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~