一、为什么要关注“低头”相关词语?

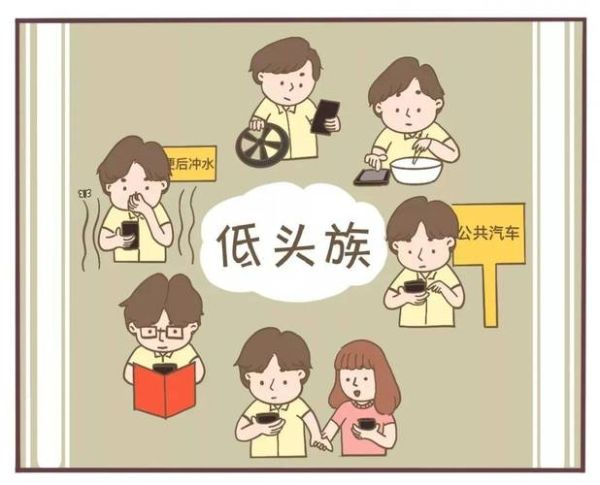

在地铁、餐厅、人行道,随处可见**“低头族”**。他们或刷短视频、或回微信、或打游戏,颈椎弯曲成同一角度。了解与“低头”相关的词语,不仅能丰富表达,更能帮助我们**识别行为模式、预防健康风险**。下面从词义、场景、心理、危害四个维度拆解。

二、常见“低头”词语全景扫描

1. 动作类

- 俯首:书面语,含恭敬或屈服意味,如“俯首称臣”。

- 垂首:多带情绪低落色彩,如“垂首丧气”。

- 颔首:轻微点头,表认可。

- 埋头:专注投入,如“埋头苦干”。

- 勾头:方言,指脖子前倾。

2. *** 新词

- 低头族:指过度依赖手机而频繁低头的人。

- 颈椎难民:自嘲因长期低头导致颈椎不适的群体。

- 屏奴:被屏幕奴役的人。

3. 成语与典故

- 低首下心:形容屈服顺从。

- 俯仰由人:比喻受人支配。

- 垂头铩羽:失意受挫的样子。

三、低头族有哪些典型表现?

场景一:通勤路上

地铁门一开,人群涌入,**90%的乘客瞬间低头点亮屏幕**。他们拇指上下翻飞,时而皱眉、时而偷笑,对周围拥挤浑然不觉。

场景二:聚餐时刻

菜已上齐,却要先“消毒”——**给菜品拍照、加滤镜、发社交平台**。真正的交流被“等会儿,我回个消息”切割得支离破碎。

场景三:夜间睡前

关灯后,手机屏幕成为唯一光源。**蓝光抑制褪黑素**,越刷越清醒,最终凌晨两点才恋恋不舍地放下手机。

四、长期低头的危害有多大?

1. 生理层面

- 颈椎压力倍增:头部前倾15度,颈椎承重约12公斤;前倾60度时,重量飙升至27公斤,相当于一个7岁小孩骑在脖子上。

- 视力衰退:近距离用眼导致睫状肌持续收缩,干眼症、近视加深接踵而至。

- 手指腱鞘炎:拇指反复滑动,肌腱与腱鞘过度摩擦,引发“弹响指”。

2. 心理层面

- 社交退化:面对面交流时眼神躲闪,话题难以深入。

- 信息焦虑:每5分钟检查一次消息,错过红点提示就心慌。

- 睡眠剥夺:夜间刷屏导致深度睡眠减少,白天注意力涣散。

五、如何优雅地“抬头”?

1. 物理干预

- 20-20-20法则:每20分钟抬头看20英尺(约6米)外物体20秒。

- 手机支架:解放双手,保持视线与屏幕平行。

- 颈椎操:缓慢做“米字操”,用头部写“米”字放松肌肉。

2. 心理调节

- 设定无屏时段:如用餐、睡前1小时强制关机。

- 替代活动:用纸质书、拼图、散步填补碎片时间。

- 社交契约:与朋友约定“谁先碰手机谁买单”。

3. 环境设计

- 办公桌抬高:显示器顶端与视线平齐,减少低头角度。

- 红灯提醒App:监测使用时长,超时后屏幕变灰。

六、自问自答:关于低头的那些困惑

Q:为什么明知伤颈椎,还是忍不住低头?

A:手机内容触发**多巴胺奖励机制**,每一次刷新都可能带来新鲜 *** ,大脑默认“再看一条”。

Q:戴颈托能根治问题吗?

A:颈托仅用于急性损伤,长期佩戴会导致**肌肉萎缩**。根本解决之道是改变使用习惯。

Q:孩子沉迷手机,家长如何引导?

A:与其强硬没收,不如**共同制定规则**。例如完成作业后可使用30分钟,家长以身作则,全家进入“无屏模式”。

七、延伸思考:低头的另一面

并非所有“低头”都负面。农民**低头插秧**,是对土地的敬畏;学者**低头钻研**,是对真理的执着。关键在于**主动选择还是被动沉溺**。当我们能控制屏幕,而非被屏幕控制,低头与抬头皆是自由。

暂时没有评论,来抢沙发吧~