采莲曲最早见于南朝乐府《江南可采莲》,原为民间歌谣,后被文人不断改写。它既是劳动场景的写实,也是爱情隐喻的载体。

为什么同一首曲调能跨越朝代仍打动人心?答案藏在**“景—人—情”**的递进结构中。

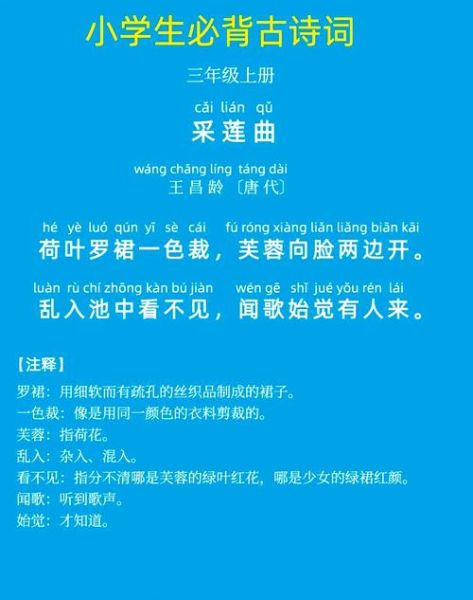

诗人先铺陈“莲叶”“芙蓉”“鸥鹭”等意象,**用动态动词**“穿”“摇”“飞”让画面流动起来。读者仿佛置身微波之上,闻到荷香。

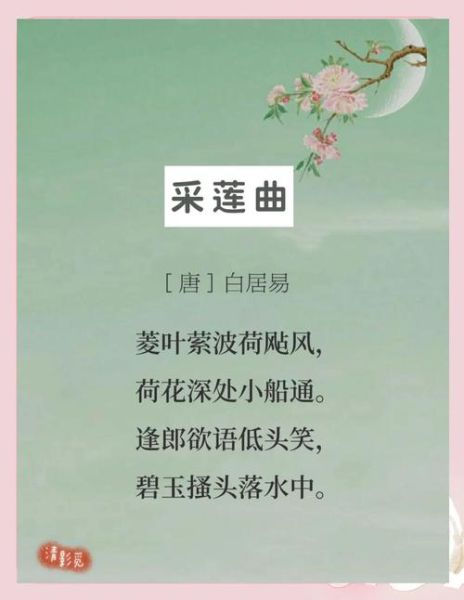

“罗裙”与“荷叶”同色,“芙蓉”与“笑靥”相映,**人物被自然同化**,又反衬出青春的鲜活。这种写法比直接描写容貌更含蓄。

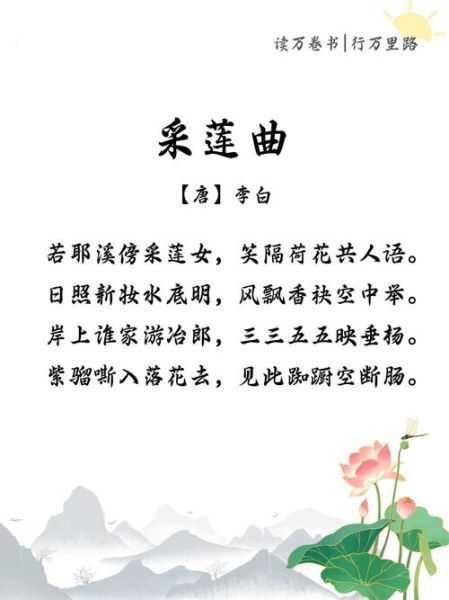

李白写“闻歌始觉有人来”,王昌龄写“乱入池中看不见”,**均以“不见”收束**,留下余味:是少女躲藏,还是诗人自失?答案开放,却统一指向**朦胧的爱慕与求而不得**。

“笑隔”“乱入”“不觉”看似随意,实则**暗示心跳节奏**。试着朗读,你会发现每句都在“轻—重—轻”之间摇摆,如同划桨。

“莲”通“怜”,“藕”通“偶”,**双关是乐府传统**。当诗人说“低头弄莲子”,实则在说“低头思恋人”。

南朝乐府止于“鱼戏莲叶间”,**不点破情思**;唐诗却补一句“空断肠”,**把含蓄推向极致**。留白的多少,决定读者参与空间。

Q:采莲曲只适合江南水乡吗?

A:意象可移植。北方诗人用“菱荇”替代“莲叶”,同样成立,**关键在于“水—船—女”三角关系**。

Q:为何很少出现男性形象?

A:男性常以“闻歌者”身份隐在诗外,**形成“看与被看”张力**。这种缺席反而强化了少女的主体性。

Q:现代歌词如何化用?

A:周杰伦《荷塘月色》保留“鱼戏莲叶”画面,**改用R&B节奏**,证明古典意象可以跨媒介再生。

当代人不再划船,但**地铁、咖啡馆、共享单车的相遇**,何尝不是新的“采莲”?当女孩耳机里响起《江南》,**千年前的莲香就飘进了玻璃幕墙**。古典诗歌的价值,正在于它提供了**情感原型**,让我们辨认出每一次心动的古老回声。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~