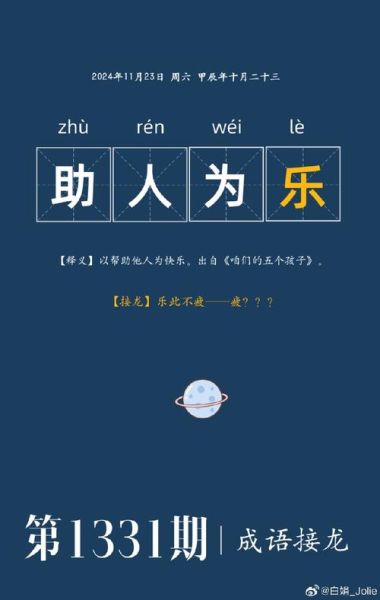

“乐于助人的成语有哪些?”

雪中送炭、急公好义、成人之美、扶危济困、见义勇为、慷慨解囊、解衣推食、守望相助。

成语是汉语的精髓,短短四字就能传递深厚情感。以下八个高频成语,几乎囊括了所有“乐于助人”的场景。

问:为什么很多人想助人却坚持不了?

答:目标太大,容易放弃。把“助人”拆成三件小事:给同事递一杯水、为陌生人按住电梯、在地铁让座。完成即打勾,21天后大脑会自动把“助人”与“成就感”绑定。

问:怎样让助人行为不流于表面?

答:把每次帮助当成往“情感账户”里存钱。记录对方的名字、需求、反馈,月底回顾。当账户余额足够高,你会发现自己更愿意主动伸手,因为“利息”是信任与友谊。

问:如何真正理解受助者的感受?

答:每周抽十分钟,闭眼想象自己处于对方的困境:深夜没带伞、钱包被偷、面试迟到。模拟越逼真,共情越深,行动越自然。心理学称之为“镜像神经元训练”。

问:为什么有时想帮却错过时机?

答:缺少触发器。把常用助人工具放在显眼处:雨伞挂门后、创可贴贴电脑边、零钱放手机壳。看到触发器,大脑会立刻联想到“我可以帮”。

问:助人后如何保持热情?

答:用“记录-分享-复盘”三步法:

记录:写下助人瞬间,哪怕一句“今天帮老奶奶提菜”。

分享:发到朋友圈或家庭群,收获点赞即外部激励。

复盘:一周后回看,提炼可复制的经验,如“提前询问需求比直接动手更有效”。

循环三次,助人就会从“任务”变成“本能”。

问:为什么有时对方反而不领情?

答:姿态过高。破解:蹲下说话、先问“需要我做什么?”让对方掌握主动权。

问:如何平衡助人与自我?

答:设定“助人预算”:每月固定时间或金额,超出就拒绝。先照顾好自己,才能持续照亮别人。

问:帮了却没被感谢,很失落怎么办?

答:把回报周期拉长到一年。你会发现,曾经帮过的人会在你最需要时出现,这就是“延迟满足”的力量。

张女士原本性格内向,一次暴雨中看到外卖员摔倒,她递上雨衣并帮忙扶车。外卖员一句“今天第单就遇到好人”让她心头一暖。此后,她每天早起十分钟,在小区门口摆“共享雨伞”,三个月回收率98%。邻居们开始主动加入,有人捐伞、有人帮忙登记。一年后,小区成立“互助站”,张女士被推选为站长。她说:“我只是把之一次的感动放大了。”

把八个成语贴在冰箱门,每周挑一个实践:

周一:雪中送炭——给加班的同事带夜宵。

周二:急公好义——转发公益项目并捐步数。

周三:成人之美——帮朋友修改简历。

周四:扶危济困——给流浪动物送水。

周五:见义勇为——地铁里提醒乘客保管好手机。

周六:慷慨解囊——为灾区众筹。

周日:解衣推食——把旧衣消毒后捐出去。

下周一:守望相助——和邻居互换拿手菜。

乐于助人的成语是文化的灯塔,而习惯是航行的船。把灯塔的光变成脚下的路,你会发现,世界因你而温暖,你也因世界而丰盈。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~