为什么“乌云”在写作中如此高频?

“乌云”自带压迫感与画面感,是描写天气、情绪、氛围的万能意象。但很多人一写到它就只会用“黑压压”“密不透风”,导致文章千篇一律。想要脱颖而出,必须先弄清:乌云填空词语有哪些?乌云怎么形容才更生动?

---

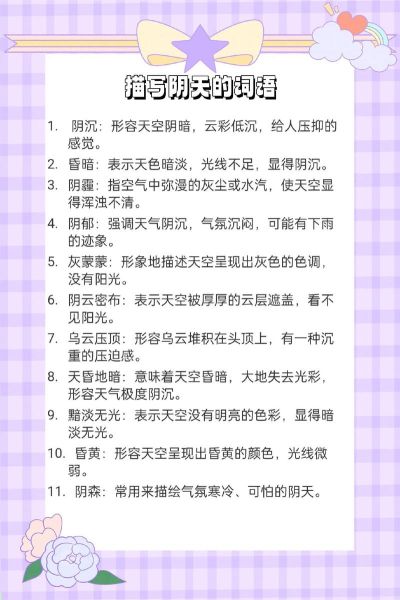

乌云填空词语有哪些?——按场景分类

1. 颜色与形态

- 墨汁般翻滚:强调颜色深且动态感强,适合描写暴雨前夕。

- 铅灰色穹顶:突出沉重压抑,常用于城市雾霾或战争背景。

- 铁幕低垂:比喻乌云像金属板一样压下来,适合末日感场景。

2. 动态与声音

- 撕扯天幕的巨兽:拟人化,表现乌云快速移动。

- 闷雷在云层里踱步:将雷声与乌云结合,增强听觉联想。

- 像被无形之手揉皱的锡箔:突出褶皱感,适合特写镜头。

3. 情绪与隐喻

- 悬在头顶的审判书:暗示灾难或道德谴责。

- 未爆的仇恨:将乌云比作隐忍的情绪,适合心理描写。

- 天空的淤青:用人体伤口比喻,增加痛感。

---

乌云怎么形容?——三步进阶法

之一步:打破“黑”的单一想象

乌云并非只有黑色,深靛、黛青、乌紫都是可选色调。例如:

“远处的乌云泛着乌紫,像被稀释的墨水里掺了淤血。”

第二步:加入“时间维度”

描写乌云的变化比静态比喻更抓人:

- 初现:一缕灰烟从山脊爬上来

- 膨胀:半小时后,它吞噬了整片晚霞

- 爆发:最终炸成一声闷雷,雨点像碎玻璃砸下

第三步:用“通感”打通五感

让读者不仅看见乌云,还能闻到铁锈味的风、触到潮湿的电火花。

“乌云压得很低,空气里飘着硬币生锈的味道,连呼吸都像在舔一把冰冷的刀。”

---

实战案例:如何把“乌云”写出电影感?

场景:台风登陆前的渔村

普通写法:

“天空布满乌云,马上要下雨了。”

进阶写法:

“乌云像被撕碎的战舰残骸,从东南角的海平线一路漂流过来。渔港的灯泡在它们缝隙里忽明忽暗,仿佛求救信号。老陈把烟摁灭在船舷——那团烟灰和天上的颜色一模一样。”

拆解亮点:

- 比喻升级:战舰残骸比“黑布”更具冲击力。

- 动态细节:漂流、忽明忽暗,暗示时间推移。

- 人物联动:烟灰与乌云同色,暗示命运关联。

---

常见误区:这些词会让乌云变“塑料”

- “黑压压一片”:过于口语化,缺乏画面。

- “像泼了墨”:被用滥的比喻,读者自动跳过。

- “乌云密布”:成语依赖症,丧失新鲜感。

替代方案:

“乌云像被揉皱的锡纸,边缘泛着锯齿状的光。”

---

进阶训练:10个冷门但精准的乌云形容词

- 嶙峋:形容乌云边缘锋利,如石山。

- 溏心:指乌云中心颜色略浅,像未凝固的糖浆。

- 皲裂:表现云层被闪电撕裂的纹理。

- 淤塞:强调乌云厚重到无法流动。

- 釉质:形容雨后乌云表面反光如陶瓷。

- 絮状:用于高空分散的卷云型乌云。

- 胶冻:比喻乌云像凝固的液体,停滞不动。

- 燧石色:带灰蓝的深色调,比纯黑更高级。

- 翳影:文言词汇,指乌云投下的暗斑。

- 涡旋:表现台风乌云的螺旋结构。

---

自问自答:如何让乌云成为故事的主角?

问:乌云只能当背景吗?

答:可以反向操作。比如让乌云成为“反派”——

“那片乌云追了列车三天三夜。每当乘客探出头,它就压低一寸,像讨债的幽灵。”

问:如何避免环境描写拖慢节奏?

答:用乌云推动情节。例如:

- 乌云压顶→主角决定提前行动(时间压力)

- 乌云裂开一道光→反派误以为神迹(心理误导)

- 乌云迟迟不散→粮食发霉,引发村民冲突(连锁反应)

---

终极技巧:用“科学+诗意”双杀

引用气象学术语,再转译为文学语言:

“气象台上说那是‘积雨云垂直发展旺盛’,而阿嬷只抬头看了一眼:‘龙王在叠被子,要闷死我们啦。’”

既保留专业细节,又赋予人文温度,读者自然过目难忘。

暂时没有评论,来抢沙发吧~