洪水是怎么形成的?

洪水并非单一原因造成,而是多种自然与人为因素叠加的结果。理解其成因,才能提前布防。

- 持续强降雨:当某一地区在短时间内遭遇暴雨或连续多日大雨,地表径流迅速增加,河流水位暴涨,超出堤防承载力。

- 上游冰雪融化:春季气温骤升,高山积雪与冰川同步融化,大量冷水短时间内汇入河道,形成“桃花汛”。

- 台风风暴潮:沿海地带遭遇台风登陆时,强风将海水推向陆地,叠加天文大潮,海水倒灌,淹没低洼城区。

- 水库溃坝:极端情况下,大坝结构失稳或人为调度失误,瞬间释放巨量蓄水,下游瞬间成灾。

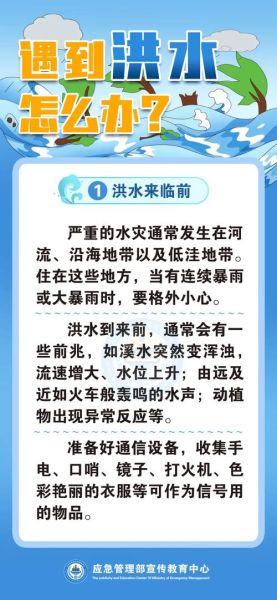

洪水来临前有哪些征兆?

自然界的“预警信号”往往藏在细节里,只要留心观察,就能为自己争取宝贵的撤离时间。

天空与气象变化

- 云层急速增厚:积雨云像厚重的铁幕压向地平线,颜色由灰转黑,边缘翻滚剧烈。

- 气压骤降:家用气压计指针在两小时内下降超过3百帕,预示强对流即将来袭。

- 风向突变:原本稳定的微风突然转为狂风,且风向呈逆时针旋转,这是台风外围环流逼近的标志。

水文与地质迹象

- 河水“开锅”:上游携带泥沙的洪水使水体变得浑浊,水面出现大量泡沫与漂浮物,流速明显加快。

- 井水浑浊或冒泡:地下水受洪水挤压,通过井口涌出,水质突然变混,甚至带有泥沙。

- 动物异常迁徙:蚂蚁成群爬上高处、老鼠叼幼崽搬家、家禽拒绝入圈,这些行为往往比人类更早感知危险。

如何根据描写洪水的词语判断危险等级?

官方通报与民间描述中,词汇的轻重直接对应灾害强度。学会“读词识险”,能快速做出反应。

轻度预警词汇

“小雨”“水位上涨”“局部内涝”——此时应检查排水口,移走地下车库车辆。

中度警戒词汇

“暴雨”“漫堤”“倒灌”——立即转移至二楼以上,切断电源,储备饮用水。

特级危险词汇

“决口”“行洪”“溃坝”——听到这些词无需犹豫,立刻按预案向高处或指定避难点撤离。

洪水描写中的高频词背后隐藏了什么信息?

文学与新闻常用具象词汇传递抽象数据,拆解这些词,能还原灾害现场。

- “浊浪排空”:形容含沙量极高的洪水,流速超过3米/秒,冲击力可掀翻汽车。

- “一片泽国”:指积水深度超过50厘米,低层建筑一层被淹,需舟船通行。

- “洪流如注”:强调单位时间降水量极大,排水系统完全失效,地铁隧道可能进水。

普通人如何利用征兆提前自救?

自问自答:如果手机没信号,还能靠什么判断?

答:观察环境与动物行为。

- 听到远处持续轰鸣(可能是山体滑坡或洪水冲垮桥梁),立即向垂直于河道方向奔跑。

- 发现路灯杆底座出现漩涡,说明地下排水管已爆裂,30秒内积水可能没过膝盖。

- 用随身钥匙抛向低洼处,若钥匙瞬间被水流卷走,证明流速超过成人站立极限,必须撤退。

洪水退去后,哪些词语提示次生灾害?

灾害链往往比洪水本身更致命,注意这些关键词:

- “淤泥过膝”:提示可能存在沼气或尖锐物,需穿厚底靴进入。

- “垃圾漂浮”:水体含病原体,所有饮用水必须煮沸3分钟以上。

- “墙体开裂”:洪水浸泡后地基松软,建筑随时倒塌,需远离。

写在最后

洪水描写不仅是文学修辞,更是生存密码。从“乌云压顶”到“惊涛拍岸”,每一个词都在传递自然界的警告。记住:读懂词语,就是读懂逃生的时间差。

暂时没有评论,来抢沙发吧~