一、醉酒都有什么词语?先弄清“醉”字家族

“醉”在汉语里是一个高频词根,衍生出的表达远比“喝醉”丰富。下面把日常口语、书面语、 *** 语一网打尽:

- 酩酊大醉:形容醉到失去常态,多用于书面或正式场合。

- 烂醉如泥:强调身体瘫软,像泥一样倒在地上。

- 微醺:轻度醉酒,带点浪漫气息,常见于文艺场景。

- 醺醺然:比“微醺”再重一点,神态飘忽。

- 醉眼朦胧:形容醉后视线模糊,眼神迷离。

- 醉生梦死:带贬义,指长期沉湎酒色、不思进取。

- 酒酣耳热:形容酒兴正浓,耳朵发热,多用于宴席描写。

- 玉山倾倒:典故出自《世说新语》,比喻俊美之人醉倒。

- 断片儿: *** 流行语,指醉后记忆空白。

- 喝高了:北方口语,比“喝醉”更随意。

二、醉酒常见表达有哪些?场景化拆解

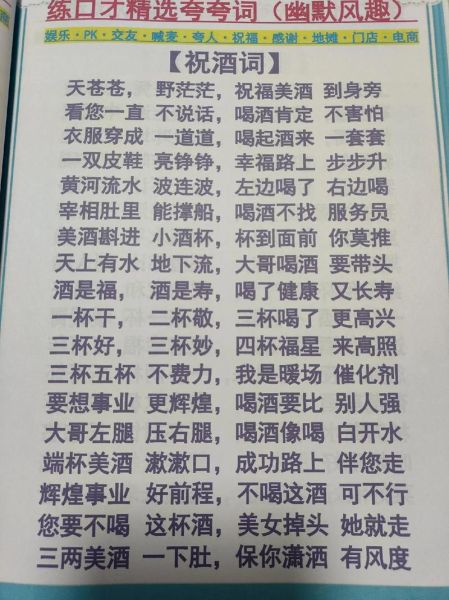

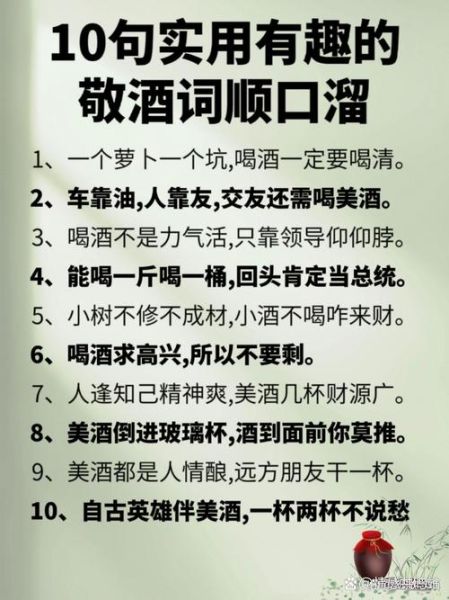

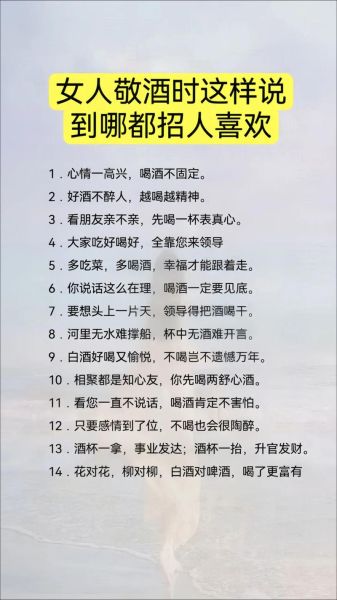

1. 酒桌劝酒时的“暗语”

酒桌文化里,劝酒词往往不直接说“喝”,而是用含蓄表达:

- 走一个:一起举杯,一口闷。

- 感情深,一口吞:用情感绑架,不喝就是不给面子。

- 养鱼呢?:调侃对方杯里剩酒,暗示没喝干净。

2. 醉后状态的“分级”描述

同样是醉,程度不同,说法也不同:

- 微醺:脸红、话多,但逻辑清晰。

- 醺醺然:走路轻微打晃,笑点变低。

- 酩酊:需要人搀扶,说话大舌头。

- 断片:完全失去某段时间的记忆。

3. *** 新词里的“醉酒梗”

年轻人把醉酒玩出了新花样:

- 社死现场:醉后发朋友圈、群聊发语音,第二天尴尬到脚趾抠地。

- 醉拳式走位:形容醉汉东倒西歪的走路姿势。

- 酒后吐真言buff:调侃酒精让人说出平时不敢说的话。

三、为什么同一个“醉”有这么多说法?

自问:汉语里“醉”的词汇量为何如此庞大?

自答:原因有三。

- 文化基因:中国酒文化三千年,文人借酒抒怀,武人借酒壮胆,自然留下海量词汇。

- 场景细分:从宫廷到市井,从诗酒到江湖,不同阶层、不同场合需要不同表达。

- 情感色彩:同样是醉,可褒可贬,可雅可俗,于是“微醺”带浪漫,“烂醉”带嫌弃。

四、如何正确使用这些词语?避坑指南

1. 区分书面与口语

写公文、新闻时,用“饮酒过量”或“醉酒”即可;写小说、散文,可用“酩酊”、“微醺”增添文采。

2. 注意褒贬色彩

- 夸人酒量好:可以说“千杯不醉”。

- 批评酗酒:用“烂醉如泥”、“醉生梦死”。

- 描述浪漫:用“微醺”、“醺然”。

3. *** 语境慎用典故

在弹幕、评论区刷“玉山倾倒”,可能被网友吐槽“掉书袋”。

相反,“喝高了”、“断片儿”更接地气。

五、醉酒词语背后的冷知识

- “醉”字本义:甲骨文像人拿着酒器倾倒,表示饮酒过量。

- “酩酊”来源:一说来自古波斯语“mad”,经丝绸之路传入。

- “玉山倾倒”主角:东晋嵇康,史载其“醉也巍峨若玉山之将崩”。

- “断片”科学解释:酒精抑制海马体,短期记忆无法转化为长期记忆。

六、实战演练:用十个词语写一段微小说

夜里十一点,老周微醺着走出烧烤摊,风一吹,酒意上头,脚步开始醉拳式走位。他想起白天被老板骂,心里堵得慌,索性又买了半斤二锅头。半小时后,他已酩酊大醉,瘫在马路牙子上,烂醉如泥。手机不停震动,是老婆发来的语音,他点开,却断片儿了,完全不记得自己回了什么。第二天醒来,发现朋友圈多了条视频:他抱着电线杆唱《青藏高原》,评论区一片社死现场。老周苦笑,这醉生梦死的日子,什么时候是个头?

暂时没有评论,来抢沙发吧~