老农词语,并非泛指所有农村方言,而是在农耕社会长期实践中沉淀下来的、带有鲜明农事场景色彩的生活化词汇。它们往往简短、形象,却承载着节气、工具、作物、天气、人情世故等多重信息。与纯粹方言不同,老农词语更强调“用”而非“说”,即便换了方言区,只要仍在干农活,就可能听得懂。

“耧”字左边是“耒”,右边是“娄”,表示“耒”这种农具的改良型;“碌碡”常被误写成“辘轳”,其实前者读liù zhou,是石磙子,后者读lù lu,是井上打水工具。遇到拿不准的字,优先查《农政全书》《齐民要术》等古籍,再对照现代《农业大词典》。

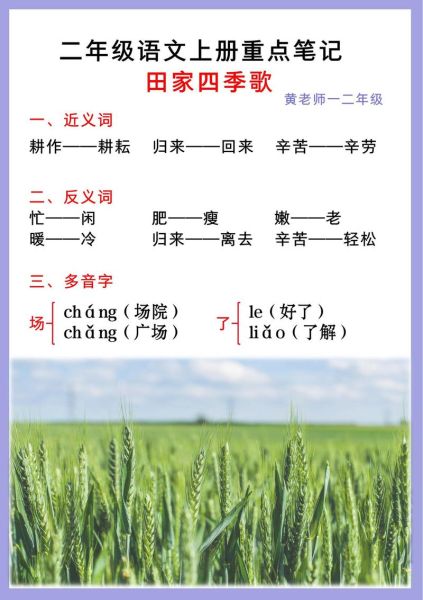

“扬场”的“场”在口语里读cháng,不读chǎng;“秸秆”的“秸”在华北读jiē,在江淮读gāi。写作时,先定方言区,再标注音,可避免读者误读。

“麦盖三层被,枕着馒头睡”——字面看是瑞雪兆丰年,背后却藏着冬小麦抗寒、返青、拔节的整套物候知识。写作时,把场景、动作、结果写全,词语才活。

“耧车”在平原大田已少见,但山区小块梯田仍在用,写游记或非遗报道就能出现;“打场”被联合收割机取代,可写回忆散文。判断标准:是否还能触发读者的感官记忆。

别只写“他用碌碡打场”,改成:

“他甩开膀子,把拴着碌碡的缰绳往肩上一搭,‘驾’的一声,石磙子轰隆隆碾过麦穗,碎芒飞溅,像一场金色的小雪。”

动词+拟声+比喻,老词立刻立体。

把“看场老绵羊”安在守夜的王大爷身上:

“王大爷的呼噜声比狗叫还准时,村里人笑他‘看场老绵羊’,可只要场边火星一闪,他立刻像换了芯子的闹钟,蹦起来踩火,鞋都 *** 。”

先贬后褒,人物就活了。

A:只要给出画面,年轻人反而觉得新鲜。比如“秧好一半谷”配一张嫩绿秧苗的特写,比解释一堆数据更直观。

A:把老词嵌进热点话题,流量反而高。例:《“芒种打火夜插秧”冲上热搜:00后大学生凌晨两点下田是种什么体验?》

A:先查《现代汉语方言大词典》分卷,再对照当地1980年代后的地方志农业篇,基本不会错。

A:词语本身属于“民间文学”类非遗的组成部分,需与农事歌谣、节气习俗打包申报,单独一个词难立项。

A:让人物自己“说”出来。例如:

“爹抬头看天,嘟囔一句:‘伏里西北风,腊里船不通,今年怕是要早备炭。’”

读者从上下文就能猜出是天气谚语。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~