惊吓是什么词语?

惊吓在现代汉语里属于**兼类词**,既可以做**动词**,也可以做**名词**。

动词义:指外界 *** 使人突然产生恐惧,如“他被突如其来的巨响惊吓到了”。

名词义:指这种突如其来的恐惧本身,如“这场惊吓让他整夜失眠”。

---

惊吓的词源与演变

“惊”本义为马受 *** 而狂奔,后泛指**突然的心理波动**;“吓”古作“嚇”,意为怒叱,引申为**使人害怕**。

两字组合最早见于明代白话小说,最初只作动词,清代开始出现名词用法。

现代汉语里,动词用法仍占主流,但名词用法已完全固化,可受数量词修饰,如“一次惊吓”。

---

惊吓的语法功能对比

| 功能 | 动词 | 名词 |

|---|---|---|

| 带宾语 | 惊吓孩子 | × |

| 受副词修饰 | 突然惊吓 | × |

| 受数量词修饰 | × | 一场惊吓 |

| 作主语/宾语 | × | 惊吓让他发抖 |

| 重叠形式 | 惊惊吓吓(罕见) | × |

---

常见疑问:惊吓与近义词区别

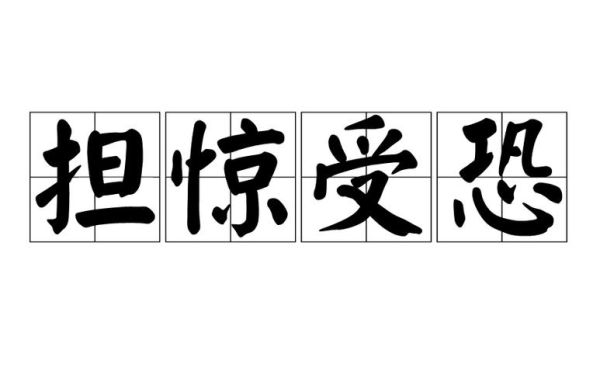

惊吓 vs 惊恐

- **惊吓**:强调**外部 *** **导致的瞬间反应,时间短暂。

- **惊恐**:侧重**持续的心理状态**,可无明显外因,如“他长期处于惊恐之中”。

惊吓 vs 吓唬

- **惊吓**:结果已然发生,语气客观。

- **吓唬**:带有**主观故意**,如“你别吓唬小孩”。

---

惊吓在口语与书面语中的差异

口语里,“吓我一跳”比“惊吓”更常用;书面语则倾向保留“惊吓”以保持正式度。

*** 语境出现新搭配:“惊吓值”“惊吓表情包”,名词属性被进一步放大。

---

心理视角:惊吓的生理机制

当外界 *** 强度超过大脑阈值,**杏仁核**瞬间激活,触发“战或逃”反应:

- 肾上腺素飙升

- 心跳加速至平时倍

- 瞳孔放大以捕捉更多信息

这一过程仅需毫秒,却足以留下深刻记忆,称为**闪光灯记忆**。

---

文学中的惊吓描写范例

《聊斋志异·画皮》:“王生闻背后窸窣,回首则见厉鬼披发,**惊吓而踣**。”

动词用法突出动作性;同一篇后续写道:“此惊吓入骨髓,旬日不能复言。”

名词用法强调事件本身,可见蒲松龄对词性转换的灵活运用。

---

如何减少不必要的惊吓

1. **环境预判**:进入陌生场所先观察出口与潜在声源。

2. **心理暗示**:提前告诉自己“任何响动都有合理解释”。

3. **生理调节**:深呼吸可降低杏仁核活跃度,缩短惊吓持续时间。

---

延伸思考:惊吓能否创造价值

恐怖片产业正是利用可控惊吓,使观众在安全环境中体验**良性恐惧**,从而释放压力。

游戏设计中的“Jump Scare”机制同样遵循此逻辑,关键在于**节奏与预期管理**。

---

一句话记住惊吓的词性

“那场惊吓(名词)惊吓(动词)了我,却也让我学会勇敢。”

暂时没有评论,来抢沙发吧~