为什么有人一到冬天就“词穷”?

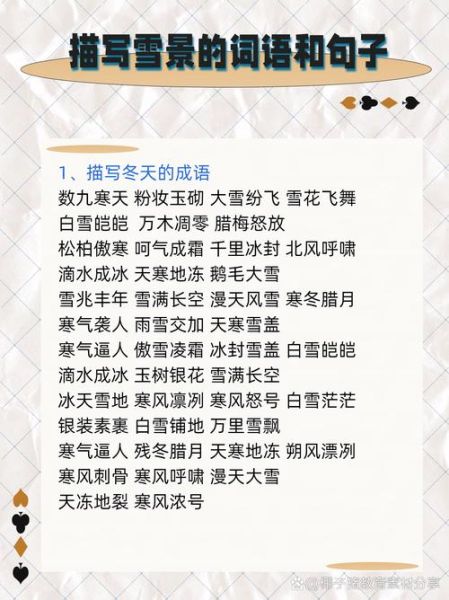

很多人提起冬天,脑海里只剩“好冷”“下雪”“北风呼啸”三件套。其实,汉语里藏着大量精准又生动的冬景词汇,只要把它们分门别类,就能让描写瞬间立体。下面从自然现象、体感温度、人文意境三条主线,一次性梳理冬天有哪些词语,并示范冬天怎么形容寒冷才不俗套。

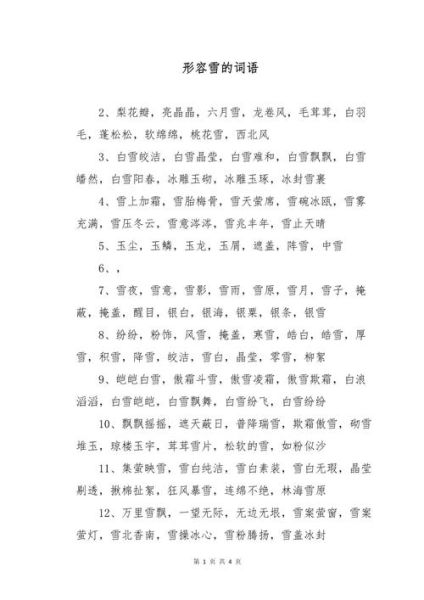

一、自然现象类:从天空到地面的全景词库

1. 天空与光线

- 彤云密布:比“乌云”更厚重,暗示大雪将至。

- 曈曚:冬日清晨微亮却带灰蓝的朦胧天光。

- 碎玉纷飞:把细雪比作散落的美玉,画面感极强。

2. 地面与植被

- 琼枝:雾凇包裹的树枝,像白玉雕琢。

- 素野:一望无际的白雪平原,简洁却辽阔。

- 冻坼:土地因严寒而开裂,声音清脆可闻。

二、体感温度类:把“冷”写出层次

1. 皮肤触感

- 砭骨:冷风像针一样刺进骨头。

- 凛冽:带刀锋感的寒意,常用于北风。

- 瑟瑟:轻微却持续的冷,让人缩脖子。

2. 呼吸与声音

- 呵气成霜:张嘴就能看见白雾凝结。

- 簌簌:雪粒打在窗纸上的细响。

- 裂帛:湖面结冰时发出的清脆断裂声。

三、人文意境类:让冬天有故事

1. 古人怎么写“冷”

柳宗元用“千山鸟飞绝,万径人踪灭”写静寒;白居易用“晚来天欲雪,能饮一杯无”写暖寒对比。可见,加入人的活动,冷就不再单调。

2. 现代场景示范

- 早高峰地铁口:风卷着雪糁往领口钻,上班族把手机当暖手宝。

- 24小时便利店:门一开,冷气团与关东煮热气相撞,瞬间起雾。

- 老旧小区:水管包着草绳与破棉被,仍滴答出冰溜子。

四、实战:如何把“很冷”升级成画面

问:冬天怎么形容寒冷才能让人“打哆嗦”?

答:用多感官叠加+动态细节。

示范段落

凌晨四点,北风像钝刀一下下刮过脸颊,耳朵先是发麻,继而灼痛。路灯下的雪粒被风卷起,打在脸上沙沙作响。呼出的白气刚离开嘴边就冻成细小的冰晶,落在围巾上闪着微光。脚底的雪被踩实,发出咯吱咯吱的 *** ,每一步都像踩在碎玻璃上。远处传来冰层爆裂的闷响,仿佛大地也在打寒战。

五、进阶:冷门却精准的冬词

- 霰:高空落下的白色不透明冰粒,落地反弹。

- 沍寒:连水缸内壁都结厚冰的极冷。

- 雪窖冰天:形容环境恶劣,比“冰天雪地”更极端。

- 冻笔:毛笔因墨结冰而写不出字,古人常用来代指严寒。

六、常见误区:这些词别再乱用

- “银装素裹”太泛滥,可换成“粉妆玉砌”或“琼楼玉宇”。

- “寒风刺骨”出现率过高,可替换为“风刀霜剑”。

- “鹅毛大雪”不够细,可区分“雪片”与“雪屑”。

七、一句话结尾

掌握这些冬天词语,下次提笔时,寒冷就不再是抽象的“哆嗦”,而是能让读者听见冰裂声、看见呵气霜、感到风割脸的立体冬天。

暂时没有评论,来抢沙发吧~