“像小虫一样的人”常被用来形容那些存在感低、行动小心翼翼、遇事容易退缩的个体。他们并非真的渺小,而是像草丛里的瓢虫,一旦风吹草动就缩回壳里。理解这种性格,才能避免误伤,也才能让他们在人际丛林里舒展翅膀。

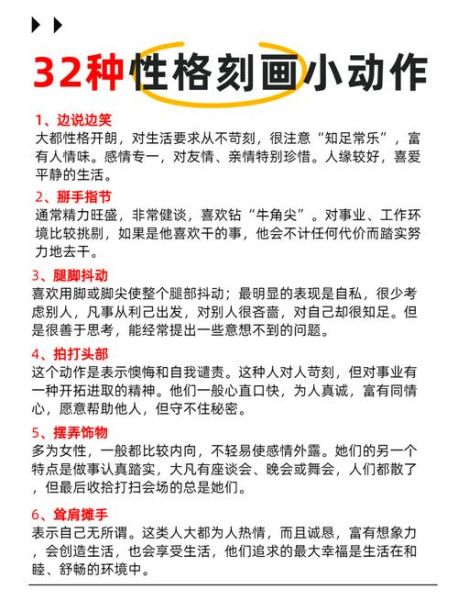

1. 触觉敏感:对语气、表情、环境变化极度敏锐,别人一句无心的话,他们会在心里反复咀嚼。

2. 行动半径小:习惯待在“安全区域”,开会坐角落、聚餐挑边缘,能线上绝不线下。

3. 情绪内耗大:表面风平浪静,内心戏堪比连续剧,常常因为“我是不是又说错话”而失眠。

很多“小虫”在童年里听过最多的一句话是“别添乱”。

- 想帮忙端盘子,手一滑被责骂“笨手笨脚”;

- 想表达意见,立刻被“大人说话小孩别插嘴”堵回去。

久而久之,大脑形成条件反射:主动=风险=惩罚,于是选择沉默。

在“狼性文化”盛行的职场,高调的人更容易抢到资源。

“小虫”们发现,自己声音一高就被贴上“不够稳重”的标签,索性把音量调到最小,把机会也让出去。

别用连珠炮式提问。

❌:“你怎么想的?快说!”

✅:“如果方便的话,可以慢慢说,我等你。”

把语速放慢、音量降低,像蹲下来与小孩说话,对方才敢探头。

约他们吃饭时,加一句:

“如果临时不舒服,微信告诉我一声就行,不用解释太多。”

可撤退=安全感,安全感=下一次愿意再试。

很多“小虫”擅长文字,却怕面对面。

- 开会前把议题发邮件,让他们提前准备;

- 用协作软件留言,而非当众点名。

键盘代替声带,他们的才华才会爬出缝隙。

当众指出错误,对“小虫”而言如同聚光灯下被剥壳。

正确顺序:

1. 私下发消息:“报告里有个数据我核对了一下,似乎……”

2. 群里再补一句:“这次报表整体很清晰,辛苦啦。”

先给壳,再给糖,他们才不会缩回洞里。

把恐惧拆成最小单元。

- 害怕开会发言?先尝试在三人小组里说一句“我同意”;

- 害怕打 *** ?先给快递小哥回拨确认地址。

每完成一次,就在笔记本画一只小虫破壳,视觉反馈会强化勇气。

与信任的朋友约定一个暗号,比如“草莓”。

当社交场合感到窒息,发条带草莓的表情,对方立刻过来解围。

知道自己有后路,才敢往前走。

“小虫”的敏锐并非缺陷,而是高分辨率传感器。

- 做用户调研,能捕捉到别人忽略的细节;

- 写产品文案,能精准戳到痛点。

把“容易想太多”升级为“洞察力强”,标签一变,自我认同随之翻转。

误区一:以为他们没脾气

事实上,长期压抑的愤怒可能以极端方式爆发,比如突然离职、拉黑所有人。

误区二:强行“推他们出壳”

“你去啊,怕什么!”这种鼓励只会加剧恐慌。

正确的推力是“邀请”而非“驱赶”。

在自然界,虫蛹阶段看似静止,内部却在剧烈重组。

“小虫人格”也是如此,他们需要的不是被嘲笑,而是一个足够安全的茧。

当你愿意蹲下来,与草丛平视,你会发现:

那些你以为的“胆小”,其实是对世界的温柔;

那些你以为的“磨蹭”,其实是对自己的负责。

给他们一点时间,一点空间,终有一天,你会看到一只翅膀上还沾着晨露的蝴蝶,从叶背轻轻飞起。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~