“宠溺”由“宠”与“溺”两字叠加,表面看都是“给得多”,实则暗藏情感浓度与边界尺度的微妙差异。 拆开来看: - “宠”是带着欣赏的偏爱,像阳光聚焦在一朵花上; - “溺”则像水满溢出,容易淹没边界。 合在一起,“宠溺”便是一种带着纵容的深爱,既有甜蜜,也潜伏风险。

自问:为什么父母、伴侣甚至朋友,会无底线地满足另一个人的需求? 自答: 1. 情感补偿:童年缺爱的人,容易把未得到的温暖加倍投射到他人身上。 2. 控制需求:通过“我什么都给你”换取“你只听我的”,在温柔里植入权力。 3. 自我价值绑定:把“被需要”当成“被肯定”,对方越依赖,自己越满足。

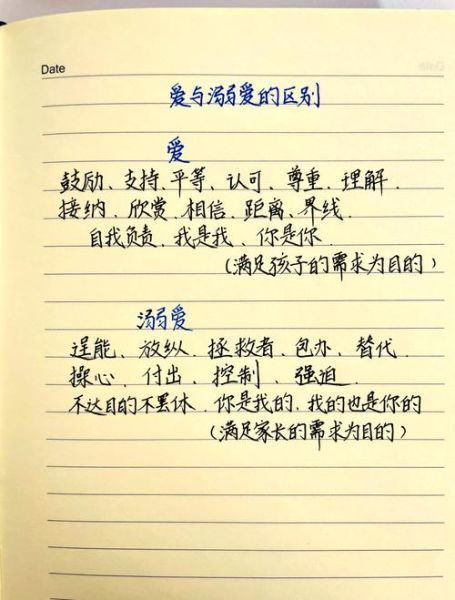

很多人把两者混为一谈,其实它们像糖衣与砒霜,外观相似,毒性不同。

案例一: 职场新人小A,领导因欣赏其才华,把核心项目全交给他,连犯错也一句“年轻人嘛”带过。三年后,小A跳槽失败,才意识到自己从未学会复盘与抗压。 案例二: 宝妈小B,孩子一哭就抱,夜里要喝奶立刻起身。孩子五岁仍无法独自入睡,入园之一天出现分离焦虑性呕吐。

1. 先问“他需要”还是“我想给” 把关注点从自我感动转向对方真实需求。 2. 设置“温柔底线” 比如孩子想买玩具,可以答应“每月一个”,而非“看到就买”。 3. 用“成长型反馈”替代“结果型奖励” 与其说“你真棒”,不如说“你刚才坚持写完作业,这种毅力很可贵”。

自问:长期被特殊对待,会不会丧失独立能力? 自答: - 觉察依赖信号:发现自己遇事之一反应是“找某某解决”而非“先想办法”。 - 建立微小成就:从每天独立完成一件小事开始,比如自己做早餐。 - 练习拒绝:对过度帮助说“谢谢,我想先自己试试”,哪怕过程笨拙。

在东方家庭,宠溺常被包装成“疼你”,背后逻辑是集体主义下的情感债务——我给你,所以你将来要回报。 而西方语境更强调个人边界,父母会说“I love you, but you need to clean your room”,把爱与责任分开。 有趣的是,Z世代正在融合两种模式:他们既渴望被“偏爱”,又警惕被“控制”。

真正的宠溺,像春雨——细润却不过度浸泡;像灯塔——照亮却不代替航行。当我们学会在深情与克制之间找到平衡,那份偏爱才会成为对方一生的底气,而非负担。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~