一、什么是“嘴巴说的词语”?

“嘴巴说的词语”并不是学术定义,而是日常口语里对“口头表达词汇”的俗称。它既包括普通话里的高频口语词,也涵盖各地方言中“只说不写”的土话。要理解它,先回答三个小问题:

- 问: *** 热梗算不算?答:只要被广泛说出口,就算。

- 问:书面语里查不到的土话算不算?答:算,但需注明方言区。

- 问:儿化音、吞音变体算不算?答:算,它们正是口语特征。

二、普通话里最常见的嘴巴词清单

以下词语在口语里出现频率极高,却在正式文件里极少露面:

- “得嘞”——表示“好的、可以”,源自北方话。

- “咋整”——东北三省通用,意为“怎么办”。

- “甭”——“不用”的合音,北京及周边常用。

- “瞅”——“看”的口语替代,华北、东北皆说。

- “溜达”——散步的轻松说法,全国流行。

这些词一旦落到纸面,常被替换成更正式的双音节词,于是形成“口说无凭”的错觉。

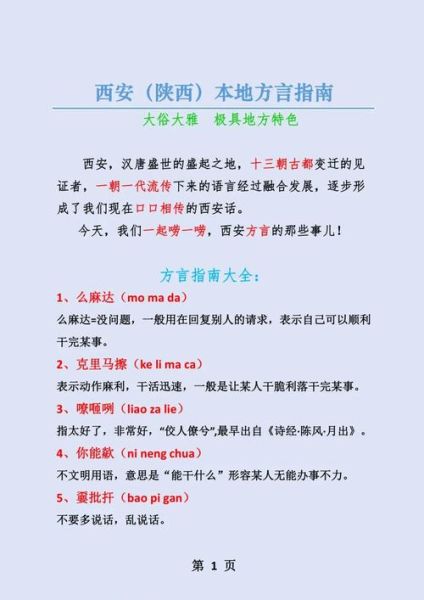

三、方言区特色嘴巴词示例

1. 粤语区

- “咁”——“这样”的意思,写作“噉”却几乎不用。

- “唔该”——比“谢谢”更口语,含“劳烦”之意。

2. 川渝区

- “巴适”——舒服、妥帖,外地人听来像外语。

- “雄起”——加油鼓劲,球场口号变日常。

3. 吴语区(上海、苏南)

- “阿拉”——“我们”,在沪语里发音短促。

- “结棍”——厉害、程度深,常带惊叹。

四、如何快速判断一个词是方言还是普通话口语?

自问自答三步法:

- 问:新闻联播主持人会用它吗?

答:如果不会,九成以上是方言或俚语。

- 问:《现代汉语词典》标注“方”或“口”了吗?

答:标注“方”即方言,标注“口”属普通话口语。

- 问:跨省市交流时对方能秒懂吗?

答:不能,则地域性极强。

五、嘴巴词进入普通话的路径

并非所有方言词都永居“土话”行列,以下三条通道最常见:

- 影视传播:如“忽悠”借春晚小品走向全国。

- *** 梗扩散:“扎心了老铁”从东北直播圈席卷全网。

- 经济强势地区输出:粤语“买单”因广东经济活跃被全国餐厅采用。

六、实际场景:旅游、商务、写作如何取舍?

场景1:导游讲解

面对跨省团,优先使用普通话口语词,如“溜达”比“蹓跶”更易懂;遇到地方特色,可先用方言词制造亲切感,再立即用普通话解释。

场景2:商务谈判

禁用任何地域色彩浓厚的嘴巴词,避免“雄起”“巴适”让对方困惑;可用中性口语词“咱们”“得嘞”拉近距离,但需控制频次。

场景3:小说写作

人物对白里适当嵌入方言嘴巴词,能立住角色籍贯;旁白则保持标准书面语,形成文体反差,读者更易代入。

七、常见误区与纠正

| 误区 |

实例 |

纠正方案 |

| 把 *** 谐音当方言 |

“酱紫”=“这样子” |

注明“ *** 谐音”,不归类方言 |

| 误将古语残留当新造词 |

“甭”被当成00后新词 |

查文献,指出明清已出现 |

| 过度音译导致失义 |

把粤语“乜嘢”直写作“咩野” |

用“什么”注释,避免歧义 |

八、进阶:建立自己的“嘴巴词语料库”

想深入研究,可尝试以下 *** :

- 录音:用手机录下父母、朋友的日常对话,转写后标记方言词。

- 对比:把同一语义的不同地区说法列成表格,观察语音差异。

- 验证:在社交媒体发起投票,测试哪些词被外地人理解。

坚持三个月,你将拥有一份带地域标签的口语词地图,写文章、做短视频脚本都能信手拈来。

暂时没有评论,来抢沙发吧~