汉语里,一个“干”字就能带出干裂、干枯、干瘪、干涸等一连串画面感极强的词汇。它们看似都在描述失去水分的状态,却各自拥有独特的使用场景与情感色彩。下面通过问答与实例,逐一拆解这些高频词背后的微妙差异。

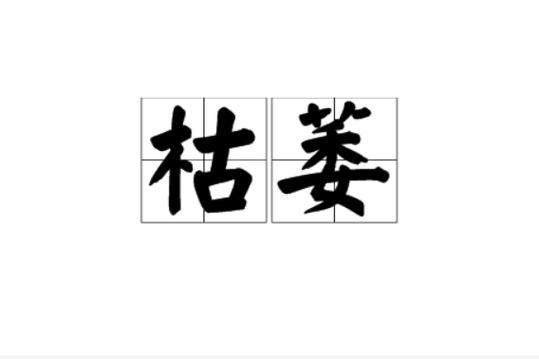

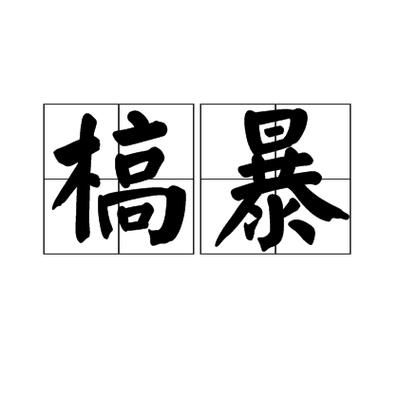

干裂的核心是“裂”。当土地龟裂成纵横交错的缝隙,那种触目惊心的破碎感瞬间呈现;而干枯更侧重“枯”,像秋日里蜷缩的落叶,颜色暗淡、质地脆弱,却未必有裂缝。写作时若想突出灾荒的残酷,用“干裂”更具冲击力;若描写岁月催人老,“干枯”则更显沧桑。

同样是失去水分,“干瘪”常见于文学描写,如“老人干瘪的嘴唇蠕动着”;而“干巴”则带着市井烟火气,比如“这馒头放三天,啃起来干巴得直掉渣”。二者互换会破坏语境的真实感,写作者需留意。

“涸”本义即为水枯竭,因此“干涸”几乎不用于其他对象。当新闻标题出现“鄱阳湖干涸见底”,读者立刻联想到龟裂的湖床、搁浅的渔船。若换成“干枯”,则削弱水体特有的灾难意象。

场景一:描写旱灾

错误示范:“河床干枯,庄稼干瘪。”

优化示范:“河床干涸,裂缝能塞进拳头;玉米叶干焦卷成枯针。”

要点:水体用“干涸”,植物用“干焦”突出炙烤感。

场景二:刻画老人形象

错误示范:“他脸上干裂的皱纹像刀刻。”

优化示范:“他干枯的手背爬满干硬的褐斑,指甲边缘干裂渗血。”

要点:手背整体用“干枯”,局部裂缝用“干裂”。

| 词汇 | 核心差异 | 例句 |

|---|---|---|

| 干硬 vs 干巴 | 前者强调硬度,后者强调口感 | “冻土干硬如铁” vs “面包干巴难咽” |

| 干涩 vs 干枯 | 前者侧重不润滑,后者侧重萎缩 | “眼睛干涩发红” vs “树枝干枯易折” |

| 干涸 vs 干枯 | 仅用于水体 vs 通用 | “湖泊干涸” vs “皮肤干枯” |

在北方某些地区,“干绷”形容布料洗后硬挺发涩;而南方客家话中“干索索”指毫无油水的菜肴。这些地域性表达为文学创作增添真实肌理,使用时需加注释避免读者困惑。

从进化角度看,干燥意味着生存威胁——水源消失、食物腐败。因此语言中大量精准词汇,实则是对自然风险的预警系统。理解这些词,便是理解祖先如何用语言对抗干旱的恐惧。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~