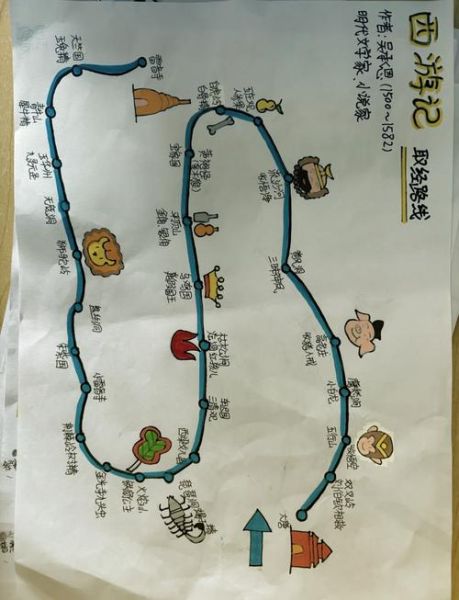

唐僧取经路线怎么走

从长安出发,经河西走廊、西域诸国,最终抵达天竺那烂陀寺,全程约五万里,历时十七年。

---

一、唐僧为何执意西行?——信仰与使命的双重驱动

**1. 佛教经典的残缺与误译**

玄奘在长安研习佛法时发现,同一部经不同译本相互矛盾,关键义理含糊不清。

**2. 皇帝的支持与个人的宏愿**

虽然《西游记》把唐太宗写成“御弟”,历史上玄奘是偷渡出境,但他在印度取得巨大声望后,带回的经书确实得到皇室资助翻译。

**3. 众生离苦的终极关怀**

玄奘在《大唐西域记》自序写道:“见彼边氓,咸遭涂炭,遂誓捐躯,访求正法。”**救度众生的悲愿**才是最深层的动力。

---

二、真实路线 vs《西游记》路线:差距有多大?

| 阶段 | 真实路线 | 小说路线 | 关键差异 |

|---|---|---|---|

| 出长安 | 偷渡玉门关 | 太宗饯行 | 历史上玄奘无通关文牒 |

| 高昌国 | 麹文泰盛情挽留 | 火焰山借芭蕉扇 | 真实的高昌王与玄奘结拜 |

| 天竺 | 那烂陀寺求学五年 | 灵山雷音寺 | 真实的佛教学术中心 |

**重点提示**:小说把“西域三十六国”浓缩为九九八十一难,真实旅程更多是与自然环境、语言障碍、政治关卡搏斗。

---

三、五万里行程如何补给?——古代“背包客”的生存智慧

**1. 官方与民间的双重资助**

高昌王麹文泰“度沙弥四人以为侍”,并写二十四封国书给沿途君主,相当于古代“外交护照”。

**2. 商队搭伙与语言优势**

玄奘精通梵文,在西域充当翻译换取食宿,**语言能力就是生产力**。

**3. 野外生存黑科技**

• 水囊储水:羊皮缝制,可背二十升

• 马粪取火:高原缺氧时马粪比木柴更易点燃

• 夜观星象:用北斗七星定位,误差不超过五度

---

四、最难路段是哪一段?——莫贺延碛的八百里流沙

**Q:为什么莫贺延碛被称为“死亡之海”?**

A:戈壁昼夜温差达四十度,玄奘在此迷路四夜五天,滴水未进,靠默念《般若心经》撑过去。

**Q:现代旅行者能否重走?**

A:2020年一支科考队用越野车穿越,仍需携带卫星 *** 与六天饮水,**可见玄奘体能与意志之惊人**。

---

五、取经成果如何改变中国?——文化地震的三重余波

**1. 佛经翻译:从“格义”到“直译”**

玄奘带回六百五十七部经,主持翻译七十五部,**“新译”标准沿用至今**。

**2. 地理认知:首次系统记录印度**

《大唐西域记》成为印度中世纪历史的“考古地图”,现代学者依此发掘那烂陀寺遗址。

**3. 佛教流派:法相宗的诞生**

玄奘创立的法相宗虽三传而衰,但其“唯识学”深刻影响宋明理学,**甚至波及现代心理学**。

---

六、现代视角:我们为何仍需要“唐僧精神”?

**Q:在信息爆炸的今天,取经还有意义吗?**

A:玄奘面对的“知识焦虑”与我们相似——译本混乱、观点冲突,他用十七年徒步给出了答案:**真正的知识需要亲身验证**。

**Q:普通人如何实践“唐僧精神”?**

• 设定“十年一目标”:玄奘用十七年解一个佛学难题

• 建立“补给系统”:人脉、资金、技能缺一不可

• 接受“无用之用”:他带回的因明学(逻辑学)在当时无人问津,却成为后世思维利器

---

七、彩蛋:你可能不知道的五个冷知识

1. **玄奘其实姓陈**,名袆,“玄奘”是出家后的法号

2. 他**偷渡时曾夜渡葫芦河**,守关将士射出的箭擦着头皮飞过

3. 在印度辩论大会上,**十八天无人敢挑战**,获“大乘天”尊号

4. 回国时他**用二十匹马驮经**,其中一匹在渡河时落水,损失五十部密教经典

5. 玄奘**晚年亲自监造大雁塔**,原高五层,武则天加建为七层,至今仍是西安地标

暂时没有评论,来抢沙发吧~