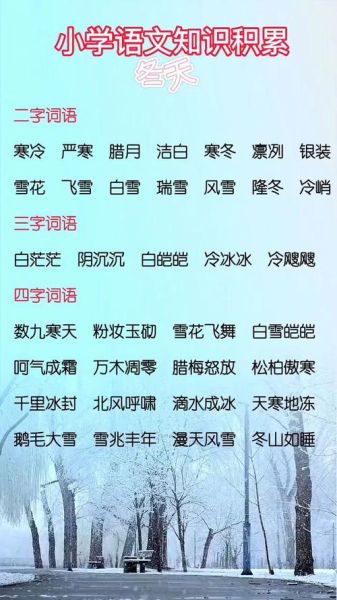

提到“冷”,脑海里更先蹦出的ABB词往往只有“冷冰冰”。其实,汉语里能精准描摹低温感受的ABB结构远比想象丰富。

自问:同样是“冷”,为何ABB比单字更具穿透力?

自答:秘密藏在叠音+后缀的双重渲染。

错误示范:今天很冷,零下十度。

升级示范:

清晨推门,一股冷森森的雾气扑在脸上,像从地窖里爬出的幽魂;铁栅栏冻梆梆的,手指一碰就被黏住,撕下一层薄皮。

自问:怎样不写“悲伤”却让读者感到角色心灰意冷?

自答:把冷凄凄嵌进动作。

她站在桥头,河风凉飕飕地灌进袖口,袖口空荡,像被掏走的心脏。

东北:冷哈哈——形容干冷无雪,风像笑话一样刻薄。

江淮:冷阴阴——湿冷透骨,衣服永远晒不干。

闽南:冷涷涷(音dòng)——海风裹雨,冷到骨子里。

这些词一旦放进小说,地域感立刻拉满。

| 错误用法 | 正确示范 |

|---|---|

| “他冻得冷冰冰地发抖” | “他冻得寒颤颤地发抖” (“冷冰冰”是静态,发抖是动态) |

| “夏夜凉飕飕” | “夏夜凉丝丝” (程度过深,夏夜难达“飕飕”) |

自问:写旅游攻略时,怎样既保留文学性又兼顾搜索?

自答:用场景+ABB冷词+痛点公式。

《红楼梦》第五十回:

“一夜冷森森的雪,把柳叶压得寒颤颤。”

曹雪芹连用两词,既写景又暗示贾府将倾的“寒气”。

《水浒传》“林教头风雪山神庙”:

“那雪下得冷凄凄,朔风凉飕飕吹灭灯火。”

施耐庵用冷词铺垫林冲的孤绝。

场景:极地科考队员日记

“钻出帐篷,寒风________,护目镜瞬间结霜。”

A. 冷冰冰 B. 寒颤颤 C. 冷森森

答案:B(“寒颤颤”突出体感抖动,与“瞬间结霜”呼应)

掌握这些ABB冷词,下次写冬天,就不再只会“好冷”两个字。让文字自带零下气温,读者翻页时,也许会下意识裹紧外套。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~